Surnaturel et mystères n’ont pas cours qu’à Poudlard ! Derrière les grilles de fer forgé, dans le secret des hauts murs et des vieilles alcôves, les internats sont les théâtres privilégiés de frasques où règnent bizarreries sulfureuses, forces occultes et présences démoniaques. Tableau d’horreur d’un genre où le port de l’uniforme est de rigueur, et où la chair de poule ne doit rien aux courants d’air ni à la courtesse réglementaire des jupettes. Dossier Frissons au pensionnat, troisième et dernière partie.

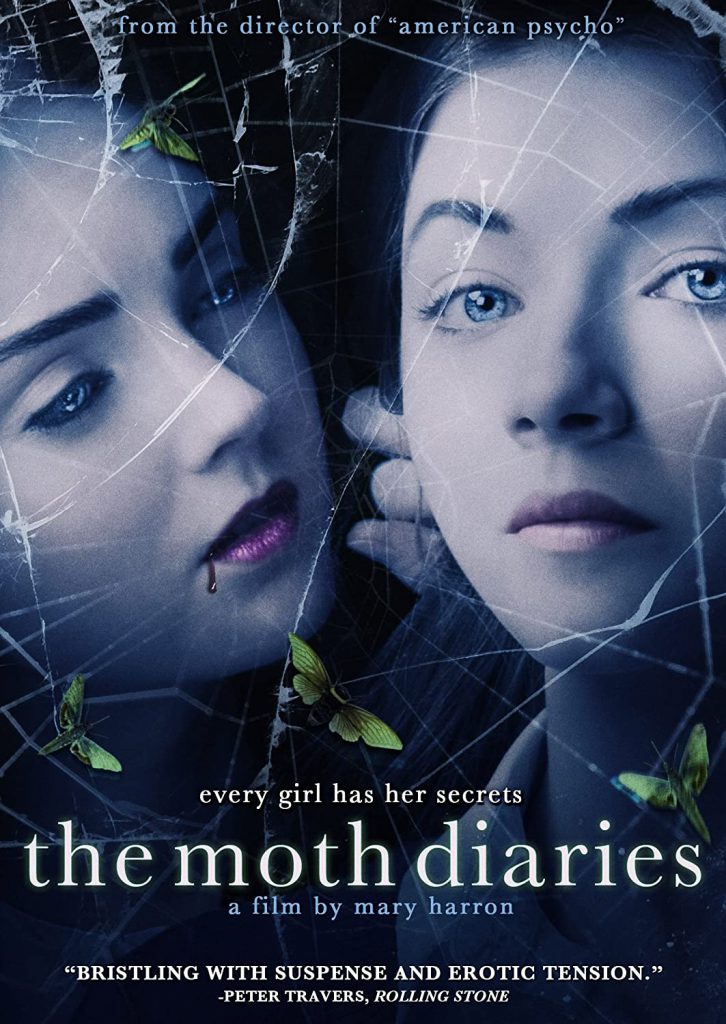

THE MOTH DIARIES (Canada/États-Unis/Irlande) de Mary Harron (2011)

Rebecca, élève en classe de première, fait sa rentrée au pensionnat après un événement dramatique, le suicide de son père. Elle espère surmonter l’épreuve grâce au soutien de Lucy, sa meilleure amie, mais leurs retrouvailles à l’école sont gâchées par une nouvelle élève, l’étrange Ernessa. Cette dernière s’emploie à se rendre indispensable auprès de Lucy, et bientôt les deux filles ne se quittent plus. Les semaines passant, Rebecca s’aperçoit que la santé de son amie est en train de décliner.

La réalisatrice Mary Harron a chaussé de gros sabots pour nous raconter cette histoire de jouvencelles en « plaid skirts » et blazers. Lorsqu’elle fait son apparition, Ernessa (Lilly Cole, beauté insolite) affiche un teint pâle, ses lèvres sont rouge sang et elle est vêtue de noir. Comme par hasard, Rebecca, l’héroïne, va suivre aussitôt un cours de littérature ayant pour thème le roman gothique. L’ouvrage étudié ? Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu (1871), titre-fondateur du genre où une goule aux inclinations saphiques jette son dévolu sur l’innocente Laura, fille d’un gentilhomme anglais. Dans The Moth Diaries, l’objet du béguin vampirique ne se prénomme pas Laura mais Lucy, comme dans Dracula de Stoker…

À ce degré-là, ce ne sont plus des clins d’œil au patrimoine fantastique, mais de véritables parpaings que nous lance Mary Harron. Ce qui est fâcheux car, à moins d’être un innocent tombé du nid, ignorant tout des références précitées, on suit l’histoire avec des longueurs d’avance sur le personnage principal, ce qui fait du suspense la première victime du film… Les passionnés de psychologie peuvent se raccrocher au thème du vampirisme employé comme une métaphore des relations d’emprise et autres liaisons toxiques, le public ado peut s’émouvoir de la série de péripéties initiatiques (la « première fois », homo comme hétéro, les aléas de l’amitié, l’attirance pour un homme plus âgé — ou plutôt l’inverse : le prof de litté en pince pour son élève). Les cinéphiles attentifs peuvent aussi lever un sourcil devant une fine allusion à Shining, le film de Kubrick plutôt que le roman de King. Mais tout cela s’avère tellement convenu. Dans le registre vampirique, on a vu plus mouvementé, plus violent, plus érotique et plus sanglant. Plus rock’n’roll ou punk, aussi, ce que The Moth Diaries n’est absolument pas.

LA RÉSIDENCE (LA RESIDENCIA, Espagne) de Narciso Ibáñez Serrador (1969)

Beaucoup plus corsé, La Résidence du cinéaste argentin Narciso Ibáñez Serrador se déroule dans le sud de la France, au 19e siècle. Fille d’une mère célibataire chanteuse de cabaret, Teresa fait son arrivée au pensionnat de Madame Fourneau, non loin d’Avignon, où sont notamment hébergées et rééduquées une petite ribambelle d’adolescentes à problèmes. « En dépit de leur jeune âge, certaines de nos élèves, explique la patronne, n’ont pas mené jusqu’ici des vies exemplaires, et pour les ramener dans le droit chemin je dois diriger cet établissement d’une main de fer. » Alors personne ne moufte devant la Fourneau, mais il s’en passe de belles quand elle tourne le dos…

Intitulé The House That Screamed — « La Maison qui hurlait » — pour son exploitation dans les pays anglophones, La Residencia compte parmi les incontournables absolus du film d’angoisse en pensionnat. L’ambiance est pesante, sombre, délétère, et des vapeurs sulfureuses fuitent de tous les interstices : toute rigide qu’elle paraisse dans ses robes sombres, Mme Fourneau ne peut rien pour masquer son trouble devant le minois d’une élève indocile, qu’elle punit de son effronterie en la faisant fouetter derrière la porte d’une chambre d’isolement ; la brune Irène, une autre élève du pensionnat, s’est débrouillée pour être dans les bonnes grâces de la directrice, et c’est un vrai kapo dont la position privilégiée lui donne les coudées franches pour laisser libre cours à ses pulsions sadiques. Ajoutons enfin que Mme Fourneau a un fils asthmatique et voyeur, Louis, qui reluque les filles sous la douche, et, pour couronner le tout, qu’un tueur en série hante les lieux et fait disparaître les filles les unes après les autres.

Il n’est pas interdit de penser que La Résidence a pu inspirer ou influencer des titres célèbres ultérieurs, Suspiria en tête. Au fur et à mesure du visionnement, on constate que le réalisateur se désintéresse de son héroïne innocente, Teresa (Cristina Galbó), pour s’attacher bien plus au double portrait de l’intraitable Mme Fourneau (l’Allemande Lilli Palmer, objet de l’affection, dix ans plus tôt, de Romy Schneider dans Jeunes Filles en uniformes) et de la tortionnaire Irène (formidable Mary Maude), qui, peut-être, n’aurait jamais commis de persécutions si elle n’avait pas macéré dans l’étouffant pensionnat. Voilà la morale de ce grand film de l’épouvante espagnole : gardons-nous à tout prix des vases clos, creusets mortifères de tous les vices et de toutes les perversions.

LE SADIQUE DE LA TREIZIÈME HEURE (NUDE… SI MUORE, Italie/France) d’Antonio Margheriti (1968)

Produit un an avant La Résidence et se déroulant aussi dans le Sud de la France, Nude… si muore nous fait remonter d’une toute autre manière aux années soixante. Il fait beau, il fait chaud, c’est encore l’été dans le « Collège Sainte Hilda », où les filles se chamaillent pour rire au bord de la piscine. Elles ne sont que six (on nous explique que les autres élèves sont encore en vacances chez papa-maman) mais, paraît-il, déjà tout excitées à l’idée de faire la connaissance d’un nouveau professeur, la dénommée Miss Clay, qui enseigne l’« histoire naturelle ». Qu’importe l’ambiance décontractée, Miss Clay est une brune pète-sec, pas du genre à se dérider pour un rien. Qui plus est, elle débarque avec un cadavre hermétiquement planqué dans une de ses grosses malles de voyage…

Il faudrait être sourd et aveugle ou doté d’un QI de fourmi ouvrière pour ne pas identifier la nouvelle arrivée comme l’auteur des crimes qui vont mettre en émoi tout l’internat (ben oui, puisqu’elle se promène avec un corps mort dans ses valises). Quelques nénettes + le jardinier passeront de vie à trépas, sans jamais perturber la légèreté primesautière avec laquelle Antonio Margheriti met en scène ce film, son vingtième déjà en à peine dix ans de carrière (il tourna notamment La Vierge de Nuremberg en 1963, avec Christopher Lee, et l’année d’après Danse macabre, avec Barbara Steele). La musique guillerette pourrait convenir à un épisode de la série des Gendarme…, les élèves portent des robes courtes sixties très colorées et les cours au « collège » se limitent à l’écran à une leçon d’équitation (prodiguée par un moniteur yankee dont s’éprend la jolie Lucille, bientôt 18 ans). Les cadavres allant s’empilant, une enquête est menée par un commissaire comme on n’en fait plus, paternaliste, en costume-cravate, tandis qu’un vieux prof émérite, féru d’entomologie, circule d’un bâtiment à l’autre en se faisant continuellement éconduire par l’ensemble du casting (c’est le running gag du film). Impossible, donc, de prendre tout cela au sérieux. Nude… si muore (traduisons ça par « Vous allez mourir toutes nues », cela dit seul le macchabée initial — celui dans la malle — est vraiment à poil) apparaît en 2020 comme une récréation à la jouissance exclusive des amateurs de gialli. On ne change pas de genre mais de style, radicalement, dans le film suivant.

MAIS QU’AVEZ-VOUS FAIT À SOLANGE ? (COSA AVETE FATTO A SOLANGE ?, Italie/Allemagne) de Massimo Dallamano (1972)

Une autre entorse aux critères de notre dossier (après The Torture Club, dans la première partie) : il n’y a pas de pensionnat dans ce giallo parmi les plus célèbres du genre, mais on se rattrape avec le lieu de l’intrigue, un lycée catholique londonien tenu par des hommes d’église portant soutane et des enseignants en costumes gris, tous d’aspect plus sinistre les uns que les autres. À deux exceptions près : la prof d’allemand Herta (Karin Baal), germanique par sa blondeur et la rigueur de ses principes, et son mari le bel Enrico Rosseni (joué par Fabio Testi), qui inculque la langue de Dante aux bataillons de jeunes filles du lycée. La langue de Dante mais pas seulement : latin lover chaud bouillant et infidèle, Enrico fréquente en secret Elizabeth, une élève de terminale qui, au goût de l’Italien, se fait un peu trop prier pour se laisser dépuceler (cela vaut même une belle engueulade à la demoiselle !). Voilà qu’un jour, un maniaque particulièrement vicieux s’en prend à une élève de première, mise à mort d’une atroce manière sur une berge de la Tamise. La série d’assassinats ne fait que commencer…

Outre l’intrigue policière passionnante, la réussite de Mais qu’avez-vous fait à Solange ? tient dans la perfection de son casting, au sein duquel chaque comédien apparaît parfaitement à sa place : Fabio Testi est impeccable en mâle rital trop sûr de sa virilité (il faudra qu’il rende des comptes et plaide sa cause dans les bureaux de la police, étant compté parmi les suspects), et Cristina Galbó (dans le rôle d’Elizabeth) retrouve avec bonheur le chemin de l’école, trois ans après La Résidence. Karin Baal, quant à elle, défend à merveille son personnage d’épouse blessée et le comédien allemand Joachim Fuchsberger campe un commissaire de Scotland Yard au charisme tranquille, dont l’efficacité de la réflexion peut se mesurer à l’application qu’il met à tirer sur sa pipe — autrement dit, l’enquête est menée par une émule de Sherlock Holmes !

Les victimes de l’assassin étant toutes élèves du lycée, c’est donc dans les rangs qu’il faut chercher la clé de l’énigme. Accompagnée par une bande originale du maestro Ennio Morricone, la quête de la vérité conduit à des révélations pas piquées des vers sur les habitudes sexuelles de certaines élèves, lesquelles, si elles ne sont pas des saintes, vont quand même faire leurs dévotions, et l’on saisit que l’église adjacente au bahut est le lieu de tous les déballages à voix basse (quels cochons, ces prêtres confesseurs !). Histoire de revenir coller à notre sujet des frissons en milieu collectif, on relèvera, comme dans La Résidence espagnole, quelques scènes de douche en groupe scrutées par des regards pervers (le voyeurisme à travers tout orifice est une constante du giallo) et des images en salle de classe à même de faire trembler d’émotion tout enseignant actuel (face au prof, comme ces demoiselles de 1972 étaient disciplinées !). Dernière chose : le film a beau dater d’il y a presque cinquante ans, il soulève in fine un problème sociétal, réglé, depuis, dans la plupart des nations occidentales. Mais malgré tout, selon les pays et la fluctuation des mœurs, la question revient régulièrement sur le tapis, éclairée par les feux de l’actualité…

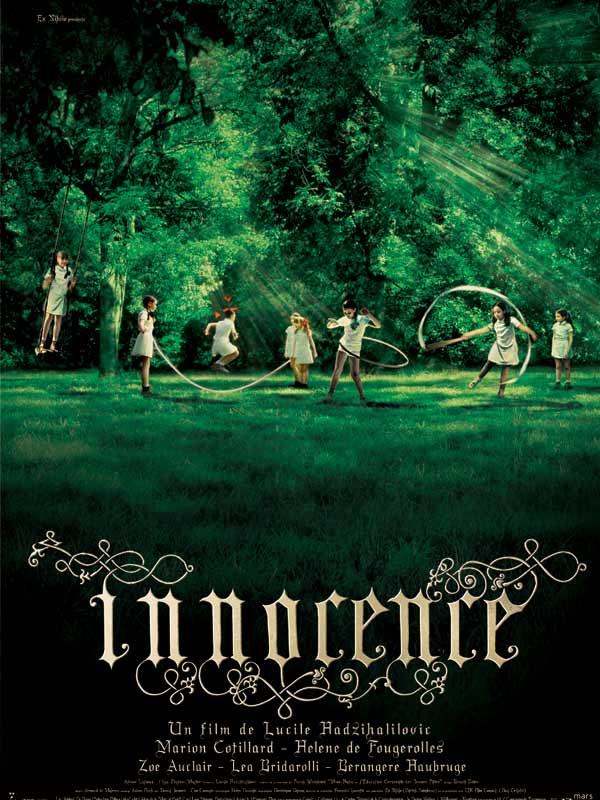

INNOCENCE (Belgique/France/Royaume-Uni) de Lucile Hadzihalilovic (2004)

Les curieux, les esthètes, les cinéphiles « exigeants » voire intellectuels, mais surtout ceux qu’attirent les métrages de la marge connaissent les films de Lucile Hadzihalilovic. Des travaux reconnus et applaudis (le présent titre a remporté moult distinctions — prix du meilleur film, de la meilleure mise en scène, de la meilleure photo, etc. dans des festivals internationaux tels que le NIFFF ou San Sebastian), et qui néanmoins demeurent des références seulement couvées par un collège de « happy few » adeptes des expériences étranges. Après deux courts et moyens métrages (La Bouche de Jean-Pierre et Good Boys Use Condoms), Lucile passa en 2004 au format long avec Innocence, dans lequel Hélène de Fougerolles (alias « Mademoiselle Edith ») et Marion Cotillard (« Mademoiselle Eva ») instruisent les pensionnaires d’un internat de fillettes, un château de briques rouges perdu au cœur d’une forêt. Les petites élèves ont entre six et douze ans, et les professeurs, dirait-on, ne leur inculquent qu’un strict nécessaire : les rudiments de la biologie, l’élégance du geste (Mlle Eva enseigne la danse) et, vertu essentielle au bonheur, l’obéissance.

Innocence s’affranchit de toute contrainte de réalisme : le décor du château, les maisons dans lesquelles logent les fillettes, la forêt profonde sont des attributs des contes. Celui-ci est métaphorique, avec une succession de scènes illustrant chacune une étape du conditionnement féminin. Connaître son corps, savoir en user, se faire élire par un partenaire avec qui se reproduire sont, semble-t-il, les seuls points d’horizon des petites et jeunes filles. La tyrannie douce de l’enseignement, que les apprenties acceptent puisqu’elles sont innocentes, interpelle les spectateurs, qui aimeraient faire la courte échelle à toutes les filles et leur permettre de franchir le haut mur d’enceinte qui ferme le domaine. Hélas, tout semble joué dès les premiers instants (les petites arrivent au pensionnat enfermées dans un cercueil !), et seuls les papillons — motif récurrent du film — ont le droit de s’envoler et partir loin, une fois sortis de leur chrysalide. Les filles, elles, finiront quoi qu’il advienne épinglées sur un tableau de chasse, plus tard, à l’extérieur.

Visuellement, Innocence est un poème, avec une photographie en format Scope magnifique de Benoît Debie. On ne manque pas de savourer quelques touches audacieuses de science-fiction (l’enfilade surréaliste de lustres lumineux, en pleine forêt, évoque comme un alignement stationnaire de soucoupes volantes) ainsi qu’une série de références iconographiques puisées dans le vaste héritage du cinéma de genre européen (Argento encore et toujours, avec des citations de Suspiria, monument décidément séminal du fantastique contemporain). Par la suite, il fallut dix ans à Lucile Hadzihalilovic pour parvenir à mettre sur pied un second projet de long métrage, tout aussi inspiré et exigeant que celui-ci, Évolution, dont nous avons parlé longuement avec la cinéaste au moment de sa présentation au Festival de Gérardmer (lire ici l’interview). Pour ce qui est de l’avenir, sachez qu’Earwig, le troisième film de Lucile, est en cours de tournage au moment où nous publions cet article. Sortie probable en 2021…

Nos précédents dossiers cinéma :

Frissons au pensionnat — deuxième partie (novembre 2020)

Frissons au pensionnat — première partie (novembre 2020)

Proies & chasseurs (avril 2020)

Teenage & métamorphoses (juin 2019)

British indie horror (mai 2019)

Horreur et Baby-Sitters (janvier 2018)