Cannibales ! Enfants ! Zombies ! La trinité infernale, parfois incarnée en un seul personnage, a dominé le dernier Festival de Gérardmer, du 25 au 29 janvier. De cette édition 2017, on retiendra aussi de nombreux portraits féminins très forts et un nouveau triomphe du 7ème Art étrange franco-belge, qui a séduit du monde, y compris le jury. Sinon, entre mille bizarreries, signalons des préados anglais avides de chair fraîche (et prêts à manger Glenn Close), un surhomme italien bouffeur de crème à la vanille, un clown ricain qui avale les gamins au lieu de les faire rire… Dans les salles de Gérardmer, il n’y avait pas forcément à boire mais beaucoup à croquer. Notre digest de cette 24ème sélection.

GRAVE de Julia Ducournau (France/Belgique) — Compétition

Il a donc beaucoup été question de manger, cette année, sur les écrans de Gérardmer, et une fois n’étant pas coutume, commençons par la fin avec le film de la Française Julia Ducournau, dernier long métrage inscrit au calendrier de la compétition. Cette coproduction horrifique entre l’Hexagone et le Plat Pays s’est adjugé le Grand Prix et le Prix de la Critique avec une histoire saignante de cannibales (coproduite par notre first lady Julie Gayet). On y retrouve Laurent Lucas, une présence qui nous renvoie avec le sourire quelques années en arrière à la projo mémorable du tout aussi franco-belge Calvaire (2005) de Fabrice Du Welz. Lucas apparaît dans le rôle assez bref du papa de l’héroïne, Justine, et de sa grande sœur Alexia. Justine compte parmi les nouveaux étudiants d’une fac vétérinaire où sa frangine est déjà inscrite, les filles perpétuant une tradition familiale (les parents sont aussi vétos et ont bûché sur les mêmes bancs). Au menu des réjouissances du début d’année, les heureux bizuts doivent entre autres consommer des abats de lapin, servis crus. Végétarienne et pucelle, Justine se découvre d’un coup une appétence dévorante pour les saveurs de la chair…

Redonnant du sens à un adjectif galvaudé par le parler ado, Grave traite de thèmes rebattus mais toujours riches d’écho (le passage à l’âge adulte, la perte de l’innocence) tout en s’attaquant à un monde de tabous que Justine — et le film — s’aventure à transgresser. Ainsi le choix d’un prénom sadien pour la jeune fille n’a rien de fortuit, et le scénario nous conte le destin d’une adolescente qui va construire sa future personnalité d’adulte à travers la perversion. Pas mal de rumeurs ont circulé sur le côté « extrême » du film, dont la vision aurait provoqué des malaises chez quelques spectateurs dans certains festivals. Présentée à Cannes en mai dernier, l’histoire, dans ses scènes les plus osées, a peut-être incommodé deux ou trois âmes sensibles en bord de Méditerranée, mais sûrement pas sur les rives du lac vosgien, où le public en a vu d’autres. Au contraire, il est difficile de ne pas suivre le parcours scabreux de Justine sans une certaine délectation amusée, d’autant que le film, jamais ennuyeux, n’est pas dépourvu d’humour.

Évidemment, Grave n’est pas stricto sensu fantastique, on trempe plutôt dans des eaux sombres, lynchiennes, où des gens en apparence des plus ordinaires cachent des maux et des mœurs inavouables. Le spectacle s’avère gore, hélas plusieurs fois incohérent (notamment la chute), mais toujours prenant et porté par des comédiens tous excellents, jusque dans les petits rôles. Bouli Lanners, en routier pédé, relève un dialogue en champ-contrechamp d’une touche savoureuse de surréalisme à l’accent wallon, et la cinéaste Marion Vernoux (Love, etc., Reines d’un jour) fait des débuts d’actrice fracassants dans une unique mais remarquable apparition en infirmière à cigarette, référence — consciente ou pas — au personnage joué par Dominique Frot dans À l’intérieur de Maury & Bustillo (sinon Ducournau se réclame volontiers de David Cronenberg, et le film recèle plusieurs clins d’œil à des figures devenues classiques du cinéma d’horreur).

Quant aux comédiennes vedettes, Garance Marillier (Justine) et Ella Rumpf (Alexia), on les devine fortement complices de leur réalisatrice qui, tout en explorant avec elles les arcanes les plus intimes d’une relation de sororité, ne manque pas d’interpeller sur le caractère carnivore — intrinsèque ? — de l’être humain (le cadre original d’une école véto fait résonance avec le débat très actuel et grandissant sur l’antispécisme). Ducournau est consciente d’avoir sous sa direction des monstres de présence, elle traduit à l’écran son élan physique vers les deux phénomènes en frottant plus d’une fois une caméra fétichiste sur le velouté, culotté ou non, de leurs jolis derrières. Parties charnues servies crûment sur le plateau gérômois, mais où chacun-chacune cédant à ses pulsions carnassières plantera ses crocs dès le 15 mars, date de la sortie du film dans les salles.

SEULS de David Moreau (France) — Hors compétition

L’autre film francophone de cette édition 2017 était inscrit hors compétition et bizarrement en projection unique. Il fallait répondre présent le vendredi après-midi au cinéma du Casino pour suivre les errances de Dodji, Camille, Leïla, Yvan et Terry, des petits jeunes qui, un matin gris, s’éveillent pour s’apercevoir que les gens autour d’eux ont tous disparu. La grande ville déserte est entourée d’un inquiétant mur de poussières qu’ils n’ont pas le courage de franchir, et tous les cinq espèrent la venue de secours qui lèveront le mystère de leur effrayante solitude.

David Moreau (coréalisateur, avec Xavier Palud, du thriller Ils et du remake américain de The Eye, avec Jessica Alba) signe cette adaptation de l’excellente bande dessinée éponyme de Vehlmann et Gazzotti (d’abord publiée dans « Spirou » puis éditée en albums par Dupuis). Primée deux fois à Angoulême, la série franco-belge compte à ce jour dix tomes et huit autres doivent encore paraître. Alors bien sûr, le film ne se veut pas la transposition archi-fidèle d’un récit qui n’a pas encore de fin, le scénario prend quelques libertés même si, grosso modo, les 90 minutes de métrage correspondent aux cinq premiers volumes de la B.D. La différence majeure réside dans l’âge des héros, tous vieillis de quatre ou cinq ans comparés à leurs alter-egos dessinés. Si la B.D. s’adresse avant tout aux 9-12 ans, le film fera donc plutôt parler de lui dans les cours des collèges et lycées.

L’intrigue du comics, ouvertement inspirée de Sa Majesté des mouches de William Golding (mais qui n’est pas non plus sans rappeler la saga Autre Monde de Maxime Chattam) sort appauvrie du passage à l’écran. Vehlmann et Gazzotti ont imaginé une vaste mythologie peuplée de « familles » d’enfants, que le film ne fait qu’effleurer avec maladresse, privilégiant — un choix défendable — la trame simple des deux premiers volumes, où les cinq héros prennent peu à peu leurs marques dans la ville désaffectée. Un soin énorme a été apporté aux décors : la production s’est installée dans le Val d’Oise et en Seine-et-Marne, bouclant des quartiers entiers des villes de Serris et Cergy-Saint-Christophe pour livrer les rues aux seuls personnages. Autant, alors, apprécier le film pour ce qu’il est plutôt que le dénigrer pour ce qu’il n’est pas : Seuls est une chouette aventure, souvent nocturne, vécue par des héros complémentaires très attachants et défendus avec beaucoup de conviction par les jeunes comédiens. La noirceur poétique de l’œuvre s’accommode de quelques temps morts, qu’on oublie bien vite lorsque survient l’uppercut de la fin et ses cruelles révélations. Joli coup, David Moreau. Y aura-t-il une suite à cette transposition filmique ? Wait and see. Sinon, le volume 10 de la B.D., intitulé La Machine à démourir, est sorti mi-novembre 2016 chez Dupuis.

TERRA FORMARS de Takashi Miike (Japon) — Hors compétition

La conquête de Mars ! Vous apprendrez à ce sujet une foule de choses intéressantes si vous allez faire un tour, par exemple, à la Cité de l’Espace à Toulouse, ou si vous vous plongez dans la lecture d’articles de « Science & Avenir » et autres publications sérieuses. En revanche, l’exploration prochaine par l’homme de la planète rouge vous apparaîtra dans Terra Formars sous une perspective faussée. Jugez plutôt : dans le projet de rendre l’atmosphère de Mars respirable par de futurs colons, les terriens ont exporté sur la deuxième planète après le soleil des lichens (pour absorber le CO2) et des légions entières de cafards (ne me demandez pas pourquoi, je n’ai pas tout retenu). Las ! Le bombardement continu de rayons cosmiques a fait muter les innombrables bestioles qui, à présent (soit en 2592), mesurent deux mètres, se déplacent en bipèdes et promènent sur le sol rocailleux une carcasse aussi musclée que celle de Dwayne Johnson. Pas question de cohabiter avec ces gens, donc l’humanité (enfin, le Japon) envoie une fine équipe pour éradiquer les nuisibles. Tous des repris de justice, les membres du commando bénéficieront d’une amnistie et d’un joli pactole, si tant est qu’ils survivent à cette expédition qui a tout d’une mission-suicide.

1h48, la durée n’est pas en soi excessive, mais c’est quand même beaucoup trop pour cette énième réalisation de Takashi Miike, au montage dépourvu de rythme. Répétitif, le scénario (adapté d’un manga) réussit quand même à faire rire en accumulant des extravagances qu’on ne peut savourer sur grand écran qu’en festival. Pour contrer les assauts (impressionnants, faut dire, ils ont une technique bien à eux) des cafards géants, les aventuriers sont équipés d’armures blanches (cuirasses avec nibards pour les dames !) inspirées de celles des stormtroopers de Star Wars, mais surtout ils ont été modifiés génétiquement, leur ADN ayant été augmenté de gênes d’insectes ! Lorsqu’il faut passer à l’offensive, nos héros se changent pour une durée limitée en insectoïdes possédant chacun ses propres talents. C’est n’importe quoi, mais on apprend des choses véridiques sur les bestioles, chaque transformation s’accompagnant d’une petite parenthèse au contenu de style Wikipédia avec une voix off exposant les particularités des bébêtes. On entend des infos authentiques parfois étonnantes sur les capacités physiologiques des lucanes, des vers à soie ou d’autres rampants moins jolis pour lesquels on éprouve souvent une répulsion atavique. Sinon, les cancrelats XXL martiens ont une bonne tête, tous la même, mais pas inexpressive. Oui, les cafards aussi éprouvent des émotions, tenez-le-vous pour dit la prochaine fois que votre semelle, guidée par une haine entomologique instinctive, réduira quelques individus en bouillie.

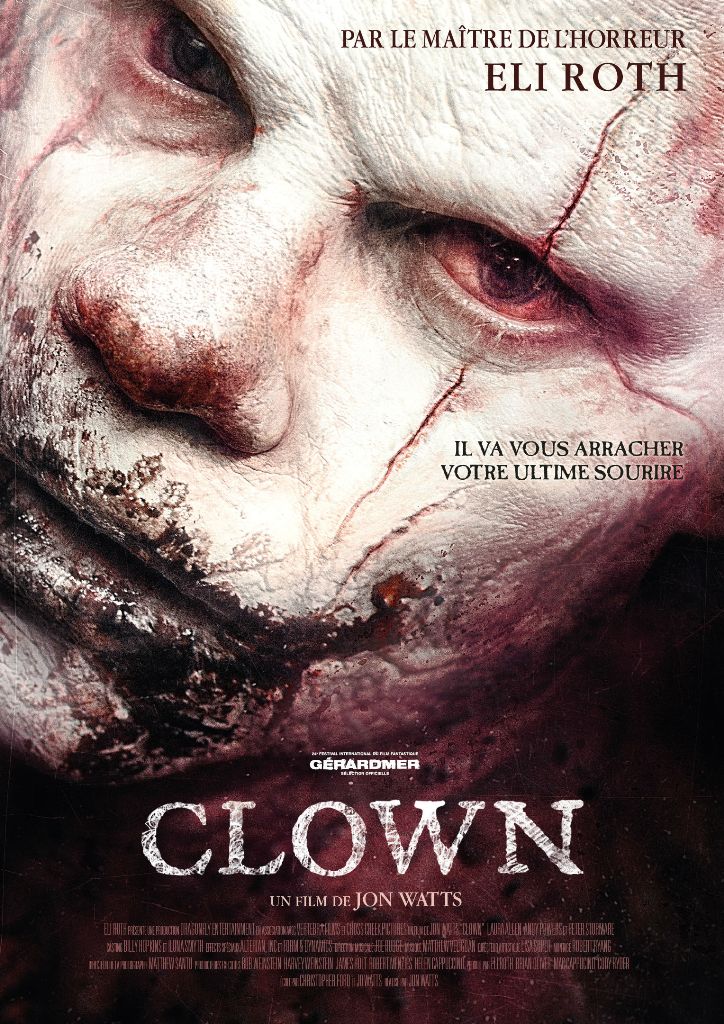

CLOWN de Jon Watts (États-Unis) — Compétition

La peur des insectes se nomme l’entomophobie, mais la projection du film de Jon Watts est à même de soulever un vent de panique dans une salle remplie de pétochards diagnostiqués « coulrophobes » ! Un agent immobilier, prénommé Kent, trouve dans le sous-sol d’une maison à vendre un costume de clown dont il va se vêtir pour la fête d’anniversaire de son fils. Tragique erreur ! L’accoutrement n’a rien d’ordinaire : une fois passé, le bonhomme ne pourra plus l’ôter et entamera une terrifiante transformation.

Le cinéma d’horreur aime bien à l’occasion s’emparer de figures fédératrices et grand-public pour s’amuser à les pervertir. Le Père Noël compte parmi les victimes privilégiées du genre, le clown en est une autre (encore que ces drôles d’individus fantasques et grimés n’inspirent pas toujours confiance dans la vraie vie). Le scénario de Clown imagine de lointaines origines maléfiques au personnage à nez rouge. Concrètement, l’influence néfaste du déguisement déclenche chez le malheureux Kent des comportements homicides visant les enfants. La transformation graduelle de l’Américain moyen, peu à peu dépossédé de son corps et de son esprit, en créature de cauchemar se révèle angoissante, surtout lorsqu’il menace de se tourner contre son propre fils. Sinon, il est quand même plaisant de voir le monstre régler son compte à une petite brute égocentrique, qui mène la vie dure aux moins costauds dans la cour de récré, d’autant que le clown ne fait pas que tuer les gamins, il s’en repaît, il les bouffe tout crus et régurgite ensuite les os ! Une nature anthropophage qui fait écho au film de cannibales de Julia Ducournau. Peut-être est-ce la raison principale qui a motivé les programmateurs du festival à inclure Clown dans la compétition : le film est déjà ancien pour une sélection en festival (il a été tourné en 2014), et s’il se suit sans ennui, il ne s’élève jamais au-dessus de son statut de film de série. Présence dans le « supporting cast » de la bonne bouille de Peter Stormare, dans un rôle comparable à celui qu’il tenait dans le rigolo Bad Milo!, et que nous allons également retrouver dans le film suivant… Sortie de Clown en DVD, blu-ray et VOD le 28 juin 2017.

RUPTURE de Steven Shainberg (Canada/États-Unis) — Compétition

Cela fait un bout de temps que Peter Stormare, natif de Suède (il a débuté sa carrière sur les planches avec Ingmar Bergman), s’est établi aux États-Unis. Habitué des grosses productions (Spielberg, Michael Bay), il donne aussi volontiers dans l’horreur bis comme Clown ou ce Rupture, où il donne la réplique à une autre expat’ suédoise, Noomi Rapace. Noomi joue ici Renée, une mère divorcée, de tempérament froussard, partie pour un week-end d’initiation au parachutisme (histoire de forcer un peu sa nature timorée et rompre avec la routine du quotidien). Ayant déposé son fils chez son ex-mari, elle éprouve plus vite que prévu des sensations fortes : des individus mal intentionnés — Stormare et d’autres — lui tendent un traquenard sur la route, la kidnappent et la séquestrent dans un complexe médicalisé à l’écart de tout, où sont retenus d’autres quidams sanglés à des tables d’examen.

Faire de Noomi Rapace une trouillarde qui pousse des hauts cris face à une petite araignée n’était pas la meilleure idée pour commencer l’histoire (la première scène est ridicule). Cela dit, comme mentionné plus haut, il est question de forcer la nature, et c’est bien ce que cherche la bande à Stormare (dans laquelle on repère aussi le chauve et costaud Michael Chiklis). Je n’en révélerai pas plus, car ce serait spoiler l’affaire, disons seulement que dans un but bien précis (mais d’une crédibilité discutable), Stormare & Co contraignent des individus phobiques à dépasser leur peur panique. Du côté du public, vous ne serez pas en reste si l’idée de subir une séquestration vous donne les foies, ou si la claustrophobie vous rend les mains moites à la vue de Noomi rampant à l’intérieur de conduits dans une éprouvante tentative d’évasion. Ces qualités suffisaient-elles à justifier la présence de Rupture dans la compétition ? Tout comme Clown, le film est une production de série B, avec d’excellents acteurs, soit, mais d’un calibre modeste, inapte à enflammer les débats du jury au moment de décider de l’attribution des prix.

ON L’APPELLE JEEG ROBOT de Gabriele Mainetti (Italie) — Compétition

Les splendeurs antiques de la plus prodigieuse cité de l’univers sont loin derrière nous. Aujourd’hui, Rome est une capitale en pleine déroute, mal gérée, endettée, qui croule sous les montagnes de déchets malgré l’élection à la mairie en juin 2016 de l’équipe « cinq étoiles » de la photogénique Virginia Raggi, qui avait promis un sérieux coup de balai. Face au chaos, les Romains se désespèrent, donc il est urgentissime que les choses changent, qu’intervienne un surhomme prompt à sauver l’Urbs : voici Jeeg Robot !

En fait de héros, Enzo Ceccotti (joué par Claudio Santamaria) est un plébéien tout ce qu’il y a de plus vulgaire. Trentenaire et célibataire, il vit de petits larcins qui lui permettent de s’offrir des crèmes dessert à la vanille, dont il raffole, et des « divoudi » pornos. Au terme d’une cavale dans les rues après un vol de montre, Enzo plonge bien malgré lui dans un fût de produits chimiques qu’un industriel véreux a dû larguer dans le Tibre. Les lecteurs assidus des comics Marvel savent qu’une telle expérience peut conduire à des prodiges : les déchets toxiques agissent sur le métabolisme d’Enzo, qui développe une force herculéenne !

Le nom de « Jeeg Robot » n’est pas une création pour le film de Gabriele Mainetti (il s’agit de sa première réalisation) : le personnage est né de l’imagination de Gô Nagai, créateur du célèbre Goldorak et de Kotetsu Jigu, ou Steel Jeeg à l’international. La série animée avec robots géants date de 1975-76, elle a été diffusée dans de nombreux pays hors du Japon, mais en Europe elle a surtout connu le succès en Italie, où elle est toujours populaire. Le personnage est introduit dans le récit par Alessia, qui occupe le même immeuble HLM qu’Enzo. Une pauvre fille victime d’abus sexuels dès son plus jeune âge et qui s’est réfugiée dans le monde fantasmatique de la série nippone. Lorsqu’elle se rend compte des prouesses dont est soudain capable son voisin du dessus, elle voit en lui une incarnation de Jeeg Robot, capable de mettre fin aux tourments des Romains.

Très divertissant, le parcours drolatique « from zero to hero » d’Enzo est jalonné de confrontations avec une galerie pittoresque de trafiquants et mafieux, s’invectivant tous en dialecte « romanesco ». Maintenant, le récit n’est pas non plus à hurler de rire, et le métrage d’1h58 s’avère parfois longuet avec tout un pan du scénario qui aurait pu être coupé sans rien enlever au propos du film, racontant les bisbilles entre le gang romain du « Gitan » (qui a employé le père d’Alessia) et la camorra napolitaine. Mais il faut peut-être replacer Lo chiamavano Jeeg Robot dans son contexte transalpin : sorti l’an dernier dans les salles de la Botte, le film a totalisé plus d’un million d’entrées et ensuite collectionné pas moins de sept « David di Donatello » (les équivalents de nos César). Un triomphe qui prouve que Gabriele Mainetti a su rendre compte avec pertinence et humour d’une triste réalité sociale, où les pouvoirs publics sont impuissants à lutter contre la pollution, la délinquance, le crime organisé, et qu’aucun homme providentiel ne viendra sans doute égayer. Dans ce marasme, la jolie Ilenia Pastorelli explose de talent dans le rôle d’Alessia, son premier au cinéma (c’est, au départ, une vedette de la téléréalité, rendue célèbre par « Il grande fratello », le pendant italien de « Big Brother »/« Loft Story »). Plusieurs scènes mettant en scène son personnage fragile, en souffrance, sont très touchantes. Pastorelli a une carrière devant elle. Rien que pour son jeu, il faut voir On l’appelle Jeeg Robot. Le film sera dans les salles françaises le 12 avril 2017.

SPLIT de M. Night Shyamalan (États-Unis) — Compétition

M. Night Shyamalan compte beaucoup dans le cœur des amateurs de fantastique. Le cinéaste n’a pas signé que des chefs-d’œuvre (il n’a rien tourné de bouleversant ces dix dernières années), mais il peut se prévaloir d’au moins deux titres importants — Sixième Sens (1999) et Incassable (2000). D’où un plaisir curieux à trouver son nom inscrit dans la compétition. Comme Rupture, Split débute par un kidnapping, mais triple : Casey, Claire et Marcia, des adolescentes, sont enlevées sur un parking par un type chauve du nom de Kevin. C’est en tout cas ce qui est inscrit sur son état civil. Le ravisseur souffre d’un trouble dissociatif carabiné de la personnalité et répond aussi aux prénoms de Dennis, Barry, Hedwig, Patricia, Orwell, Jade… Au gré aléatoire de la chimie son cerveau, Kevin endosse pas moins de vingt-trois identités !

Split est un festival à lui tout seul pour le comédien James McAvoy (l’interprète du professeur Xavier dans les dernières aventures des X-Men). Il n’est pas donné à tous les acteurs de pouvoir camper vingt-trois rôles en un (en fait seulement sept ou huit à l’écran, mais ce n’est déjà pas mal !), et, pour relever le défi, on devine que l’artiste a travaillé énormément avec son metteur en scène et scénariste Shyamalan. Les personnages qui cohabitent dans le crâne de Kevin sont tantôt des hommes, tantôt des femmes, adultes ou enfants. Le psychopathe rend plusieurs fois visite à ses trois victimes dans le cachot en sous-sol qu’il leur a aménagé, et les filles ne savent jamais sous quel visage il va apparaître quand il tourne la clé dans la serrure. La situation serait des plus cocasses si elle n’était pas dramatique : les personnalités multiples ont beau être très différentes, elles tendent vers un but commun, le sort réservé aux trois filles, qu’on redoute macabre.

Aborder les troubles dissociatifs sous l’angle du suspense et de l’horreur est loin d’être une mauvaise idée : les séances régulières du malade chez sa thérapeute (Betty Buckley) donnent du cas psychiatrique une peinture objective, réaliste, médicale, tandis que l’épreuve qu’il impose à ses proies dans son sous-sol bizarre nous plongent direct dans l’enfer chaotique de la tête du jobard. De façon inattendue, le dernier quart d’heure verse résolument dans le fantastique, et les ultimes secondes réservent une pirouette elle aussi imprévisible (du Shyamalan tout craché !) qui replace l’ensemble du récit dans une perspective geek réjouissante (pour qui, en tout cas, connaît bien la filmo du cinéaste indien — « C’est énorme ! », s’est esclaffé mon voisin de siège, visiblement au parfum). Impossible d’en dire plus, bien sûr. Pour conclure avec les trois victimes, la plus futée d’entre elles, Casey, est jouée par Ana Taylor-Joy, dont les festivaliers se rappellent forcément le regard hypnotique depuis The Witch, présenté dans la compétition 2016. Ses échanges tendus avec le(s) ravisseur(s) comptent parmi les moments les plus intenses et ludiques du film. Les deux autres filles sont des cruches, mais ce serait indélicat de négliger de citer les noms des comédiennes, Haley Lu Richardson et la Galloise Jessica Sula, qui débuta sa carrière dans la série TV britannique Skins. Sortie de Split imminente, le 22 février 2017, dans les salles françaises. Allez-y !

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS ET ZOMBIES de Burr Steers (États-Unis/Royaume-Uni) — Compétition

Les innombrables thésards en litté anglaise ayant planché sur la prose de Jane Austen vont fatalement trouver leurs repères dans cette variation sanglante d’Orgueil et préjugés (1813). La trame du célèbre roman ainsi que ses personnages sont en effet repris tels quels, avec des arrangements zombie (pour emprunter au vocabulaire musical) dont les raisons sont livrées avec astuce : ainsi, outre des épices et des bananes, les Anglais ont rapporté des colonies de l’Empire les germes d’un fléau viral qui change les sujets de la couronne en macchabées ambulants. George III en est devenu fou (bien vu !) mais la vie se poursuit en intégrant avec flegme le facteur « walking dead » : dans la famille Bennet, les cinq filles prêtes à marier font la connaissance de messieurs Darcy, Bingley, Wickham… avec qui elles s’adonnent à l’art de la conversation tandis qu’à Londres comme en rase campagne, le chambard zombie bat son plein.

À vrai dire, Orgueil et Préjugés et Zombies n’est pas tout à fait une adaptation de Jane Austen mais du roman éponyme de Seth Grahame-Smith, l’instigateur véritable de cette entreprise (Abraham Lincoln, chasseur de vampires, c’était également lui). Un exercice de style (paru en France chez Flammarion en 2009) consistant donc à mêler les ors de la littérature anglaise classique et les débordements gore de nos chers morts-vivants. Je n’irai pas critiquer le roman de Grahame-Smith, que je n’ai pas lu, mais j’espère que le mariage entre l’ancien et le moderne est plus convaincant sur papier que transposé à l’écran. La projo démarre pourtant bien, avec une introduction en animation, stylée, dynamique, qui nous expose les nouveaux tenants horrifiques de l’histoire. Mais la contrainte auto-infligée de coller fidèlement aux intrigues sentimentales de Jane Austen pèse sur le film : la menace d’outre-tombe reste longtemps à l’arrière-plan et, en dépit d’une photo, de costumes et de décors tous somptueux, il faut ronger son frein en suivant les joutes verbales disputées avec courtoisie par les demoiselles et leurs prétendants dans l’anglais alambiqué de l’aristocratie. Les compétences guerrières des filles Bennet (formées par des moines shaolin pour rendre coup pour coup aux zombies !) sont vite révélées mais ensuite guère exploitées, et on en dira autant de l’habileté aux armes blanches de Lena Headey, une des deux cautions de prestige du film (avec Charles Dance, qui joue Lord Bennet). Dans le rôle d’une Lady de Bourgh avec cache-œil de pirate, Headey est peu présente à l’image alors qu’elle était sans doute la seule comédienne, parmi un casting féminin assez gnangnan, à pouvoir donner une incarnation forte à son personnage (tant pis pour la mignonne Lily James, alias Elizabeth Bennet, à la cuisse pourtant ferme et la gorge haletante). O+P+Z n’est donc jamais le joyeux délire prévictorien qu’on était en droit d’espérer, ni drôle ni effrayant (ni érotique, ça aurait pu), juste ennuyeux et diablement frustrant, car on rêve à ce qu’un trublion comme Edgar Wright aurait pu faire d’un pitch pareil, s’il n’avait pas déjà tourné le fameux Shaun of the Dead. Le film a fait un four au box-office américain il y a déjà un an et doit sortir en France, directement en DVD, le 29 mars.

THE GIRL WITH ALL THE GIFTS de Colm McCarthy (Royaume-Uni) — Compétition

Impossible de ne pas enchaîner avec cet autre titre, où la Perfide Albion est encore la proie des zombies ! Une vingtaine de garçons et de filles, tous âgés d’une dizaine d’années, sont retenus captifs dans une base militaire en pleine cambrousse. Les soldats se méfient des bambins comme de la peste, et pour cause : tous sont porteurs d’une infection pathogène qui a changé la population anglaise en morts-vivants. Calmes et polis, les kids se muent en bêtes féroces dès qu’ils ont sous le nez le doux parfum de la chair fraîche.

Des zombies, donc, encore et toujours, mais ceux-ci réussissent un tour de force : nous raconter une énième et néanmoins originale histoire de morts-vivants. Le scénario est tiré d’un roman sorti en 2014 et adapté par son propre auteur, Mike Carey. Le groupe d’enfants au centre de l’histoire porte en eux les germes de la fin de l’humanité, mais aussi l’éventualité de son salut : ils sont étudiés froidement et sans relâche par une biologiste en treillis (Glenn Close) qui espère pouvoir tirer d’eux un vaccin. Suite à l’attaque de la base par une masse de zombies, une petite fille du groupe, Melanie, se retrouve jetée sur les routes en compagnie de la scientifique, d’une professeure et de deux bidasses.

Au palmarès, The Girl With All The Gifts remporte le Prix du Public au nez et à la barbe de Grave et de Split. Rien de plus juste : Colm McCarthy signe une merveille, un film quasi-parfait dominé par la figure de la petite Melanie, dont la nature ambivalente, à la fois enfant modèle et créature sanguinaire mue par l’instinct, apporte à l’histoire un inestimable parfum d’inédit. Le film varie le rythme et les tons, s’épanouit dans un équilibre miraculeux entre l’humour et le suspense, la tendresse et l’horreur. Le cinéaste a aussi eu du génie du côté du casting, en confiant le rôle de la biologiste à Glenn Close, qu’on n’attendait pas dans un emploi comme celui-ci, avec cheveux courts et treillis militaire, où elle ne décrispe jamais la mâchoire. En instit’ courageuse, Gemma Arterton — queue de cheval, zéro maquillage — est désarmante de naturel et trouve en la petite Sennia Nanua, qui joue Melanie, une partenaire elle aussi idéale. Le regard intense de la fillette, ouvert sur ses compagnons de voyage comme sur le monde nouveau qui s’annonce, dénote un jeu d’une profonde intelligence.

L’odyssée à travers l’Angleterre mène le groupe jusqu’à un décor final saisissant, la ville de Londres vidée depuis longtemps de ses habitants, envahie par les herbes sauvages. Un ailleurs science-fictionnel dépaysant, une conclusion où nous cueillent en points d’orgue deux tableaux (dont le dernier plan) qu’on gardera longtemps en mémoire. Incroyable que le jury, qui a décerné en tout trois trophées (le Grand Prix et un double Prix du Jury) n’ait pas souhaité récompenser The Girl… Heureusement le public généreux, avisé et impliqué de Gérardmer était là pour parer l’injustice et inscrire au palmarès le film de Colm McCarthy.

UNDERWORLD: BLOOD WARS d’Anna Foerster (États-Unis) — Hors compétition

La saga Underworld se poursuit avec ce cinquième titre mis dans la boîte par une réalisatrice allemande ayant fait ses armes dans quelques séries télé. Mise au ban des siens et toujours pourchassée par les lycans, Selene la vampire doit coûte que coûte garder secret l’endroit où est cachée sa fille, dont le sang hybride est convoité par une sale bande de garous…

Aux douze coups de minuit le soir du 28 janvier, quelques maigres applaudissements de pure forme ont conclu cette avant-première à l’Espace LAC (le film sort tout bientôt dans les salles, le 15 février). La franchise Underworld a plutôt bien commencé, il y a plus de dix ans, avec un film visuellement accrocheur, imaginant des couches parallèles, souterraines (d’où le titre) de notre société où vivent secrètement des populations antagonistes de vampires et de loups-garous. Arrivée à ce cinquième titre, la série s’avère exsangue avec un scénario minuscule qui n’a qu’un objectif : justifier des scènes de baston bruyantes entre garous et nosferatus. À vrai dire, l’essence surnaturelle des protagonistes n’a plus aucune importance : dans ce Blood Wars, les lycans ne se changent en loups que pour se faire catcheurs poilus donneurs de grosses mandales, et les suceurs de sang ne sautent au cou de personne. Le personnage du vampire est ici réduit à l’image d’un « socialite » racé sirotant avec ses pairs des coupes d’hémoglobine dans une ambiance châtelaine digne d’un porno Marc Dorcel. L’imagerie érotique et fétichiste est d’ailleurs de mise, on peut donc passer le temps en se rinçant l’œil devant les toilettes des dames, l’inévitable combi moulante de Kate Beckinsale/Selene ou la robe noire arachnéenne toute en transparences de la dénommée Lara Pulver (comédienne vue dans la série True Blood). Les regards les plus affûtés n’auront pas non plus loupé le cul cinégénique d’une violoncelliste en string. De jolies visions, et on était samedi soir, mais c’est quand même peu.

REALIVE de Mateo Gil (Espagne/France/Belgique) — Compétition

Julia Ducournau et ses sœurs cannibales n’avaient pas, dans la sélection, le monopole de la gravité. Deux films aux tons beaucoup plus sérieux étaient même en lice dans la course au prix, Under The Shadow (la chronique un peu plus bas) et ce Realive de l’Espagnol Mateo Gil (plusieurs fois scénariste des films d’Alejandro Amenabar). Il n’y a en effet pas de quoi rire devant l’histoire de Marc Jarvis, artiste en pleine réussite mais dont l’ascension est d’un coup arrêtée par l’annonce de sa fin prochaine. Atteint d’un cancer inopérable, le jeune homme décide de consacrer ses derniers mois de vie à la mise en place d’un projet fou : faire cryogéniser son cadavre dans l’espoir que les progrès de la science permettent un jour de le ranimer.

Nous faisons de nombreux allers-retours entre la vie du condamné en 2024, se préparant à son départ, et son existence nouvelle, 60 ans plus tard, une fois ressuscité. Car en effet, la science est en mesure, dans la prospective dépeinte par le film, après de multiples tentatives, de ramener un corps mort à la vie (le médecin-chef auteur du prodige se nomme West, clin d’œil au « re-animator » d’H.P. Lovecraft). Le problème est que Marc est le tout premier Lazare engendré par la médecine, son existence constitue une révolution et il n’est pas question pour lui de reprendre le cours d’une vie normale. Aux mains de l’équipe qui l’a « créé », tel un nouveau monstre de Frankenstein, le personnage mène une vie de reclus dans un institut de génétique hi-tech, plus dépendant encore qu’un nouveau-né (un ombilic indispensable assure sa subsistance plusieurs heures par jour). La part la plus importante de son apprentissage consistera à trouver un sens à cette seconde « chance » dans le monde des vivants.

La trajectoire de Marc, déterminé à être cryogénisé, est un parcours rectiligne, rien ni personne ne pouvant l’en faire dévier. Son errance boiteuse, une fois de retour, dans un labyrinthe d’émotions semble prouver que son choix de revenir n’était pas le bon : en fait de come-back, le personnage a fait un bond dans le temps jusqu’à une époque où il n’a pas sa place et n’a pas de vie à mener. Aucune science, même la plus avancée, n’a le pouvoir de lui faire retrouver l’affection des proches qu’il a laissés, à commencer par l’amour de sa fiancée, Naomi : Oona Chaplin est si belle dans le rôle (et, dans celui de Marc, Tom Hughes est si beau) que voir leur couple voué à disparaître prématurément est un crève-cœur. La science peut-elle et doit-elle réaliser l’idéal romantique de l’amour par-delà la mort ? Le film pose la question et y répond, sans pour autant asséner de sentence définitive. Souvent passionnant, émotionnellement éprouvant, Realive se veut surtout un essai de science-fiction doublé d’un récit médical, qui ne vise pas à convaincre mais à susciter un débat éthique alors que les avancées scientifiques et technologiques progressent à une telle allure que nous pourrions horriblement en pâtir. Le film de Mateo Gil semble en tout cas porteur d’une évidence toute simple : la science est inutile à l’Homme pour accéder à l’immortalité, celle-ci est par nature acquise à l’humanité, qui se perpétue elle-même et évolue, une génération après l’autre. L’angoisse existentielle du héros, la perspective du plongeon dans le gouffre noir de la mort ont peut-être pris à rebrousse-poil le jury, qui n’avait pas forcément envie d’éprouver l’inconfort de pareilles émotions. Pas de prix pour Realive.

UNDER THE SHADOW de Babak Anvari (Iran/Qatar/Jordanie/Royaume-Uni) — Compétition

Nous sommes en 1988, dans les derniers mois de la guerre Iran-Irak. Téhéran est régulièrement la cible de tirs de missiles. L’un d’eux crève le toit de l’immeuble où résident Shideh et Dorsa, une mère et sa fille. Par miracle, l’engin n’explose pas mais permet à une entité maléfique et surnaturelle, un djinn, de s’installer dans l’immeuble et persécuter la petite Dorsa.

C’est sans doute la première fois qu’un film iranien trouve sa place dans la sélection de Gérardmer. On peut rappeler, au passage, que le cinéma iranien est un des plus productifs au monde, le pays comptant de nombreuses écoles de cinéma, créées au lendemain de la révolution islamique de 1979 (Khomeini avait bien compris que le 7ème Art pouvait être un outil efficace de propagande !). Under The Shadow ne diffuse aucune idéologie officielle, bien au contraire, il attaque deux problèmes de front : la condition des femmes en Iran et la souffrance des populations civiles en période de guerre.

Concernant la condition féminine, le caractère revendicatif du film s’exprime dès qu’une femme apparaît à l’écran : il est impensable, dans un film persan, qu’une comédienne apparaisse tête nue (ce qui impliquerait qu’elle ait travaillé sans foulard au sein de l’équipe de tournage). Tous les cinéastes iraniens actuels, jusqu’aux plus renommés — citons en vrac Kiarostami, Makhmalbaf, Ashgar Farhadi ou le pauvre Jafar Panahi, quand il avait le droit de s’exprimer — doivent composer avec cette contrainte. Ou bien ils doivent s’exiler : ainsi Babak Anvari, qui signe avec Under The Shadow son premier long métrage, n’a pas tourné en Iran mais à Amman, en Jordanie. Avec le concours de son actrice Narges Rashidi, il brosse un beau portrait de femme, sans foulard (aucune comédienne n’apparaît voilée dans les scènes d’intérieur), aux prises avec la menace des armes irakiennes, la pression des autorités révolutionnaires iraniennes et l’instabilité psychologique de sa petite fille, trop jeune pour avoir connu autre chose que l’état de conflit qui terrifie le pays.

L’argument fantastique — le djinn qui m’immisce dans l’immeuble, fait disparaître des objets — n’est pas une fin mais un moyen d’illustrer, par la voie de la métaphore, le caractère oppressant de la guerre, l’insécurité permanente, la crainte de perdre ses proches (le mari de l’héroïne, médecin, est absent, envoyé sur une ligne de front, et l’immeuble se vide peu à peu de ses occupants, laissant toutes seules la mère et sa fille). Est-ce bien un esprit malin qui subtilise la poupée de l’enfant puis un bouquin important aux yeux de la maman ? Peut-être pas. Le drame joue sur l’ambiguïté même si, dans les dernières séquences, le cinéaste ne trouve pas d’autre choix que de représenter concrètement le djinn. La conclusion n’est donc pas la partie la plus réussie, mais peu importe : Under The Shadow est un beau film, poignant, qui éventuellement peut désarçonner les amateurs d’une épouvante plus frontale ou ludique, ou peu désireux de voir un film du genre traiter de sujets sociopolitiques. Prix du Jury mérité, ex-æquo avec On l’appelle Jeeg Robot.

PREVENGE d’Alice Lowe (Royaume-Uni) — Hors compétition

Le nom d’Alice Lowe vous dira quelque chose si vous avez gardé un bon souvenir des films de Ben Wheatley Kill List et Touristes (elle a joué dans l’un et l’autre, elle a aussi signé le scénario du second). Dans Prevenge, qu’elle a écrit, mis en scène et qu’elle interprète, on retient son visage mais aussi son ventre puisque la dame y apparaît enceinte — réellement — de sept mois. Sa grossesse lui permet d’interpréter… une future maman, à l’écoute de la voix croquignolette de son fœtus, qui l’invite intérieurement à commettre une série de meurtres. Voilà qui nous rappelle le glorieux Baby Blood (1989) d’Alain Robak, où toutefois l’écuyère de cirque jouée par Emmanuelle Escourroux n’était pas vraiment enceinte, mais investie par une créature lovecraftienne.

Ruth/Alice est enceinte, donc, et part au devant de quidams — le proprio d’une animalerie, un DJ ringard, une DRH… — avec qui elle engage de longues conversations, histoire de faire connaissance, avant de les zigouiller promptement sans aucun état d’âme. Les raisons de cette équipée meurtrière (et de la folie du personnage) nous sont peu à peu révélées au fil des séquences de rencontres, entrecoupées de visites chez la sage-femme qui suit la grossesse. Cette alternance donne au film un rythme métronomique mais loin d’être ennuyeux, grâce à la qualité des dialogues (y compris les monologues intérieurs de l’héroïne) et de l’interprétation (saurez-vous reconnaître deux actrices de Game of Thrones sans leurs costumes médiévaux ? Pas évident !). L’incongruité macabre de certaines situations, enfin, nous rappelle que le royaume d’Elizabeth II est aussi celui du « black humour » et du nonsense, des qualités précieuses qui sont aussi à porter au crédit du film.

FEAR ITSELF de Charlie Lyne (Royaume-Uni) — Hors compétition

Chouette, un documentaire ! On va pouvoir apprendre des choses… En fait pas exactement : le réalisateur Charlie Lyne, auteur l’an dernier d’un film expérimental de dix heures intitulé Paint Drying (un plan-séquence fixe sur un mur blanc fraîchement peint en train de sécher !), ne s’inscrit pas réellement dans une démarche didactique ou pédagogique. La jolie voix off d’une comédienne nous fait part des réflexions sérieuses toutes personnelles de Charlie sur l’expérience subjective de la peur éprouvée par le spectateur face aux films conçus pour provoquer l’effroi. Le discours s’avère très dense et théorique, et on n’est pas forcé de prêter une oreille (et un esprit) à 100% attentif à tout ce qu’on entend, d’autant qu’il y a aussi beaucoup à voir : sur l’écran défilent les extraits d’un nombre considérable de longs métrages d’origines et d’époques diverses. C’est l’occasion de faire quelques découvertes, de revoir des morceaux choisis de films célèbres ou qu’on a oubliés, noyés sous nos expériences successives de bouffeurs de pellicule. Chaque extrait est signalé au bas de l’écran par la mention du titre du film, avec un petit temps de décalage toutefois, ce qui lance un petit jeu de cinéphile stimulant (il faut identifier l’œuvre avant l’affichage de la « réponse »). Sur le même principe, Charlie Lyne, qui n’a pas peur de se poser devant des centaines d’heures de métrage (d’où son Paint Drying ridiculement bref !), a réalisé en 2014 Beyond Clueless, une exploration à travers 200 extraits de l’univers des teen movies.

SAM WAS HERE de Christophe Deroo (France/États-Unis) — Hors compétition

Vous êtes toujours là ? Très bien, parlons un peu de Sam Was Here, production frenchie (mais tournée aux USA) dans laquelle Sam, un représentant de commerce, traverse le désert californien à la recherche de clients. Il y a comme un os : le type ne croise pas âme qui vive dans ce coin aride d’Amérique, et les seules voix humaines qui lui parviennent sont celles, à la radio, d’un animateur local, Eddy, et de ses auditeurs, à qui il offre des temps de libre antenne. La population invisible est en émoi car un tueur d’enfants en cavale rôde dans les parages.

Sam Was Here est très court — 1h12 — mais réussit à compiler des clichés plus qu’il n’en faut. Faire du Désert Mojave un territoire hostile et fantastique, comme une dimension parallèle écrasée de soleil, n’a rien d’une innovation pour qui connaît Reeker de Dave Payne (vu ici même à Gérardmer en 2006) ou encore Southbound (présenté l’an dernier). On sait bien que les coins les plus paumés des États-Unis sont vraiment « creepy » et qu’on s’expose à tous les dangers si l’on pose sa valise pour passer la nuit dans un motel miteux au milieu de nulle part. Christophe Deroo joue avec ces motifs usés et avec d’autres conventions qu’on n’en peut plus de voir, tel ce coup de fusil dans l’épaule du héros, qui ne l’empêche nullement de poursuivre son aventure, comme s’il était en pâte à modeler (car malgré ce qu’on voit au cinéma, un projectile dans l’épaule, pour de vrai, fait extrêmement mal — ben oui ! — et peut causer des séquelles à vie). Le réalisateur tenait pourtant beaucoup à son histoire, le film étant le développement en format long d’un court métrage, Polaris, qu’il a tourné en 2013. Si malgré tout, vous êtes curieux de découvrir Sam Was Here, sachez que le film sera visible en VOD, DVD et blu-ray à partir du 6 avril 2017 sous le titre Nemesis (édité par Condor Entertainment).

INTERCHANGE de Dain Iskandar Said (Malaisie/Indonésie) — Hors compétition

Nous partons dans un pays, la Malaisie, où les habitants conversent en naviguant sans cesse entre leur idiome national et la langue anglaise. C’est très curieux (on n’est pas près d’en faire autant à Clermont-Ferrand ou Valenciennes !), et ce n’est pas la seule bizarrerie de cette histoire qui trouve ses racines dans le terroir local. Il est en effet question de chamanisme dans une grande ville moderne (le film a été tourné à Kuala Lumpur). Un photographe et un policier enquêtent sur une série de meurtres rituels où les victimes sont retrouvées suspendues et vidées de leur sang.

Interchange n’est pas sans rappeler Wolfen (1981) de Michael Wadleigh, dans lequel la nature sauvage et le peuple indien, par l’entremise des loups, se rebiffaient contre le monde moderne. Le film de Dain Iskandar Said traite peu ou prou du même thème, sans pour autant retrouver l’efficacité de Wadleigh. Il est loin aussi de susciter la même inquiétude : le récit est lent, les dialogues sans fin et le mystère au cœur de l’intrigue est mis à mal par la réalisation elle-même, pas très inspirée et même naïve lorsqu’elle convoque un homme-oiseau que le chef-op’ n’a pas eu la consigne de laisser dans une semi-pénombre. D’où une créature censée symboliser l’âme d’un peuple indigène au cœur de la jungle, mais qu’on a du mal à voir autrement que comme un comédien dissimulé sous une grosse couche de latex. Dommage.

INCARNATE de Brad Peyton (États-Unis) — Hors compétition

Le film avec lequel les programmateurs du festival ont décidé de fermer le ban. Présenté en clôture, Incarnate est une petite production Blumhouse à 5 millions de billets verts dans laquelle Aaron Eckhart se déplace en fauteuil roulant : paraplégique depuis l’accident de la route qui a coûté la vie à sa femme et son fils, le Dr Ember gagne son pain en pratiquant des exorcismes d’un nouveau style. Assisté de deux étudiants geeks, Ember pénètre dans le subconscient de possédés pour les délivrer de l’emprise des démons qui les tourmentent.

La scénariste Ronnie Christensen est partie de l’idée d’un film d’exorcisme sans prêtre. La petite histoire n’est pas mal ficelée, économe en effets, les ressorts dramatiques reposant surtout sur les compositions d’un casting d’excellente tenue. Eckhart se défend avec métier dans un rôle typé d’expert outsider, désinvolte et bravache, comme on en a déjà vu ailleurs (et looké comme tous les dépressifs du cinéma US, avec cheveux négligés et barbe de cinq jours). L’affaire occulte qui l’occupe pendant la majeure partie du film le fait côtoyer la Néerlandaise Carice Van Houten, en vacances de Game of Thrones, et on retrouve brièvement, mais avec plaisir, l’acteur Tomas Arana, qui tourna pas mal, dans les années 1980-90, dans des productions italiennes bien connues des fans d’horreur, Sanctuaire et La Secte (tous deux de Michele Soavi), ou Body Puzzle (giallo tardif de 1992 dirigé par Lamberto Bava). Tout le monde fait le job, comme on dit, et on quitte la projection sans raison de grogner pourvu qu’on trouve encore son compte dans les scénarios à base de possession diabolique. Dans le genre, Incarnate est tout de même beaucoup plus fréquentable que les horribles navets — The Devil Inside et autres Dossiers Secrets du Vatican — que le cinoche US a essayé nous faire avaler ces dernières années. Le film sera visible en DVD, blu-ray, VOD dès le 5 avril 2017.

C’est fini ? Presque : la compétition comportait un dixième titre, The Autopsy of Jane Doe, qui s’est adjugé le Prix du Jury Jeunes et a déjà été chroniqué sur Khimaira. Cliquez sur le titre en rouge. Idem, hors compétition, pour le pas terrible Viral, une autre production Blumhouse (sortie tout bientôt en vidéo, le 1er mars 2017) dont la critique se trouve aussi dans les pages Cinéma de notre webzine.

Étaient aussi projetés le tout dernier film de Kyoshi Kurosawa, Le Secret de la chambre noire, ainsi que sept autres films du réalisateur, auquel le festival a rendu hommage. Ajoutons des reprises (en versions restaurées) de Phantasm I & II de Don Coscarelli et de L’Enfer des zombies de Lucio Fulci, un documentaire sur et avec David Lynch, David Lynch: The Art Life, plus le film à sketches Holidays (USA), Keeper of Darkness (en provenance de Hong Kong), The Void (Canada) et The Lure (Pologne). Plein de belles choses, à n’en pas douter, mais avec un total de 40 films projetés en 4 jours, il n’est pas humainement possible de tout voir ! Ci-dessous les bandes annonces des films chroniqués dans l’article, précédés des vidéos officielles des cérémonies d’ouverture et de clôture.

Mille mercis au Public Système Cinéma, à Anthony Humbertclaude, Sophie Gaulier et à tous les bénévoles !

Les comptes rendus des précédentes éditions :