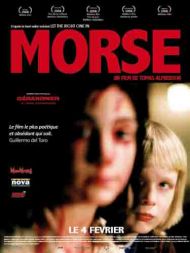

Il y a deux types de cinéma : celui où l’on va pour se divertir devant un spectacle revendiqué comme tel, et celui où l’on recherche davantage une représentation plus « réaliste » d’une histoire quelle qu’elle soit. Il y a deux types de vampires : ceux qui montrent leurs dents éclatantes dans un mouvement leste qui laisse admirer leur garde-robe sur mesure et leur regard d’acier ; et celle qui erre, seule, dans la neige, habillée comme un sac, à la recherche primaire de nourriture mais aussi d’affection. Une enfant, du moins en apparence. On ne voit jamais ses canines. Ses yeux sont humains. Seul son regard ne l’est pas. Un entretien avec elle s’annonce à des années lumières de la plus célèbre adaptation des romans d’Anne Rice (et de la petite Kirsten Dunst)… Il y a deux films (eux aussi des adaptations) actuellement à l’affiche, aux publics a priori très différents : Twilight et Morse.

La trame de départ semble pourtant similaire : deux adolescents, l’un humain, l’autre vampire, se rapprochent irrésistiblement malgré leurs différences. Mais le parallèle s’arrête là. Les rôles, par exemple, sont inversés, entre la jeune fille et le jeune garçon (la jeunesse restant évidemment à relativiser). De plus, si l’on n’est pas sérieux quand on a 17 ans, qu’en est-il lorsque qu’on en a (ou semble) seulement 12 ? L’écart est énorme. Bref, le premier mord à pleines dents dans la veine classique du vampire hollywoodien de laquelle le second se détache franchement.

Car le film de Tomas Alfredson (d’après le roman Lat den rätte komma in (Laissez entrer la bonne personne) de John Ajvide Lindqvist, également scénariste) met aussi l’accent sur les points communs, apparents et avérés, entre les deux héros, cela dans un cadre intimiste, épuré au maximum. Le choix du décor n’est d’ailleurs pas anodin : les quartiers populaires des banlieues de Stockholm des années 1970, qui sentent bon la crise économique sur fond de Guerre Froide, on a déjà vu mieux niveau sex-appeal vampirique. En réalité, Morse n’est pas un film de vampires, mais bien plus un film dont l’un des personnages est un vampire.

Ce personnage c’est Eli, 12 ans en apparence, dont les grands yeux bleus semblent en avoir déjà beaucoup vu. Elle se sent seule, comme Oskar, sorte de chainon manquant entre le blondinet emblématique d’Elephant de Gus Van Sant et l’enfant Kinder, martyrisé par des garçons de sa classe. Pourtant, ils ne le sont pas véritablement : c’est là l’un des éléments qui donnent sa profondeur au film. Eli est en effet accompagnée d’un vieil homme, et leur relation est tout aussi fascinante que celle des deux enfants. Une distance infranchissable malgré des fulgurances de pure tendresse, c’est aussi ce qui caractérise les rapports d’Oskar avec ses parents, tout comme ceux entre un habitant du quartier et sa compagne.

Morse est donc très loin de limiter son récit au couple central. Il pose la question de l’empathie et de la violence, qu’elle soit donnée ou subie, fantasmée ou nécessaire. L’ambivalence traditionnelle du vampire, qu’on aime et qu’on déteste, est ici démultipliée, car tous les personnages y participent. Le spectateur a-t-il vraiment le choix de s’attacher ou non à ces incarnations d’innocence que sont les enfants, dont l’une tue par nécessité tandis que l’autre rêve de le faire par vengeance, voire par plaisir ? Face à un potentiel monstrueux aussi important, un alcoolique notoire est-il forcément plus repoussant ?

On sort de ce film partagé entre jubilation et réflexion. On cherche où est la part de manipulation, celles du choix et de la passion. Cette dernière est en tout cas pleinement assumée, loin des origines mormones de Twilight (roman de Stephenie Meyer), où l’abstinence et la lutte contre les plus bas instincts tiennent ostensiblement la corde. Morse, à la fois glacial et chaleureux, jouissif et déprimant, revisite de manière inattendue le mythe du vampire et, pour une fois, persuade beaucoup moins le spectateur du caractère attrayant d’un tel statut. « Trop cool les vampires » ?

Faut voir !