La présentation de la Cinémathèque :

Excentricités et rêveries visuelles

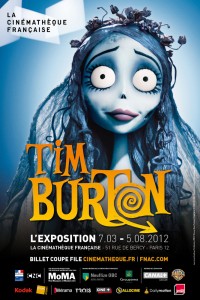

L’exposition Tim Burton montre des œuvres originales, mélanges assumés de pop, de gothique et de surréalisme – hybridation artistique revendiquée par l’artiste qui se plaît à mixer et subvertir les genres. Certaines datent de sa jeunesse et sont de pures rêveries visuelles imaginées pour des projets demeurés à l’état d’ébauche : « J’étais en train de faire un croquis, et, tout à coup, je me suis dit : peu importe que je sache dessiner ou pas, l’important c’est que j’aime ça. Dès lors, je me suis fichu de savoir si je pouvais reproduire ou pas une forme humaine, ou si les gens aimaient ou pas mes dessins ». D’autres au contraire sont de récents prototypes de travail, dont la valeur artistique est néanmoins incontestable. Leur agencement dans l’espace donne la sensation au visiteur de pénétrer le laboratoire de ce Dr Frankenstein moderne, créateur d’une cosmogonie où le macabre et la comédie s’allient plutôt qu’ils ne s’opposent. Et où l’intimité du cinéaste (carnets de croquis, films amateurs) s’expose à côté d’œuvres mythiques du cinéma, tels que Edward aux mains d’argent ou Sleepy Hollow, dont l’envers du décor est ici révélé pour la première fois.

Né en 1958, Tim Burton fait partie de ces cinéastes qui ont toujours gardé un lien avec leur enfance et ont su faire de ce lien le levier magique pour créer un monde avec lequel le public se sent immédiatement en connivence. Un univers cinématographique excentrique, qui met en péril les principes d’une mise en scène conceptuelle, pour aller au contraire vers un travail de l’image où l’émotion prime. Burton le dit lui-même quand il évoque la préparation de ses films : le dessin plus que le storyboard (trop arithmétique). « Plus je réalise de films, moins ils sont storyboardés. Je fais des petits croquis désormais ». Une croyance dans ce geste spontané, jeté avec zèle sur le papier, aux limites de l’inconscient. Une manière de faire du cinéma en dissident, sans compromis, à l’intérieur même d’une économie qui est pourtant celle des supers productions hollywoodiennes.

Tim Burton est certainement le dernier grand artisan d’Hollywood. Ce n’est pas un hasard s’il réalisa en 1994 un film sur Ed Wood, roi du cinéma bis américain, qui fut dans les années 50 une sorte d’alter-ego prémonitoire. Les deux hommes ont en commun d’avoir fait de la liberté la pierre angulaire de leur éthique. Il n’empêche qu’à la différence d’un Ed Wood toujours fauché, Burton représente le versant majestueux et puissant de ce cinéma d’affranchis, fasciné par la science fiction, le mélodrame et le grotesque. Dans ce biopic, Burton fait d’Ed Wood (interprété par Johnny Depp, son alter-ego dans huit longs métrages depuis 1990) un être moins désespéré qu’il ne fut, et surtout un miroir de sa personnalité, égrenant subtilement au sein du récit les bribes d’une profession de foi. Wood avait réalisé un Bride of the Monster en 1955. Burton réalisera un Corpse Bride (Les Noces funèbres) en 2005, allant plus loin encore dans l’exploration de l’Outre-Monde, sans second degré kitsch. Burton a pour les freaks de tout rang une sincère tendresse, s’adressant à eux depuis sa propre enfance. Il élabore autour de ses « monstres », comme pour les protéger, un scénario poétique et un travail plastique particulièrement sophistiqué : en l’occurrence, la réactivation d’une ancienne méthode d’animation, le stop-motion, qui donne au film une virtuosité et une simplicité inégalées.

Le cinéma comme échappatoire

Burton est un cinéaste dont la cinéphilie précoce a nourri les vies de ses propres personnages. Les petits extra-terrestres de Mars Attacks !, dont l’exposition montre toute la conception (des premiers dessins aux maquettes originales en résine confectionnées pour le tournage), ne sont pas sans rapport avec Planet 9 from Outer Space (1959) d’Ed Wood, que le jeune Burton avait découvert alors qu’il vivait à Burbank, banlieue pavillonnaire de Los Angeles, baignée de soleil mais totalement ennuyeuse, « un univers sans histoire, sans culture, sans passion », par ailleurs avant-poste des studios Walt Disney et Warner Bros. Pour Tim, le cinéma n’a jamais été loin, et est devenu, dès son enfance, sa principale échappatoire (« J’ai toujours aimé les films de monstres. Ils ne m’ont jamais fait peur. Ils dégageaient tous quelque chose qui me plaisait terriblement».). Grâce à son imagination débordante, l’adolescent introverti réussit à dépasser le sentiment d’oppression qu’il ressent dans cet environnement puritain, en se mettant à dessiner et à réaliser des courts-métrages dévoilés aujourd’hui en exclusivité (Prehistoric Cavemen, Houdini, Tim’s Dreams). C’est dans les formes de spectacles les plus faciles d’accès, telles que les attractions foraines et les fêtes rituelles, que Burton trouve les sujets qu’il explore dans ses premiers travaux. « La nuit d’Halloween a toujours été, pour moi, la nuit la plus réjouissante de l’année. Il n’y avait plus de règles à suivre et je pouvais devenir qui je voulais ». Bien qu’il ne montre aucun allant pour les études, ses talents lui valent de remporter plusieurs prix lors de concours municipaux (réalisation en 1975 d’une publicité anti-ordures, l’une des pépites de l’exposition). A l’âge de dix-huit ans, il intègre le prestigieux California Institute of the Arts, fondé par Walt Disney en vue de former ses futurs artistes.

Après y avoir passé deux années, Tim Burton présente en 1979 son projet de fin d’études qui lui vaudra de décrocher une place au département d’animation des Studios Disney. Il y officie pendant quatre ans en tant qu’animateur puis artiste-concepteur sur Taram et le Chaudron magique. Ses propositions n’étant pas utilisées dans la version finale de ce dessin animé, le futur cinéaste se concentre sur des projets plus personnels (Luau, court-métrage en forme de parade hawaïenne hilarante) et rencontre des personnes qui l’accompagneront tout le long de sa carrière. « Le directeur artistique Rick Heinrichs est à tel point associé à mon univers que nous formons un couple de cinéma comparable à celui de Dean Martin et Jerry Lewis. Il a été capable de matérialiser en 3D tous les dessins bizarres que je faisais ». Un certain nombre des traits stylistiques propres à Burton émergent au cours de cette période, comme son recours aux transformations corporelles. Grâce au soutien de deux alliés du studio, verront le jour Vincent et Frankenweenie (1982) dont le studio n’encouragea pourtant pas la distribution, leur signification étant jugée trop morbide. Une caractéristique dont sont en effet empreints ses dessins préparatoires, réalisés avec une encre ténébreuse et mélancolique.

La filiation en question

Vincent Price, idole de Burton au point d’en avoir réalisé un portait à vingt ans (également montré dans l’exposition), accepte d’être le narrateur du court-métrage d’animation Vincent. Il interprétera par la suite, en 1990, le temps de deux scènes en flash-back (son chant du cygne au cinéma) l’inventeur paternel du jeune Edward aux mains d’argent. La question des rapports parents/enfants est au cœur du royaume burtonien. Pour mettre en scène cette jeunesse qui le fascine, le cinéaste fait le choix de chorégraphies où s’expriment conjointement la grâce et la maladresse de ses personnages. Ainsi la danse de Kim (Winona Ryder) sous la neige, en symbiose avec l’art d’Edward taillant des sculptures de glace (énergie sexuelle de la teenager qui entraîne la caméra à tourner sur elle-même) ; lévitation ondulante de Lydia (encore W. Ryder) en petite robe écossaise dans Beetlejuice ; tourbillon mélodique qui entraîne Victor, le jeune puceau des Noces funèbres, dans une jam-session au moment de sa rencontre dans l’au-delà avec la Mariée défunte ; ballet haut en couleur des Oompa Loompa qui propulse l’enfance du pauvre Charlie (et la chocolaterie) à la découverte du monde.

Pour les héros adultes de Burton, la question de leur filiation n’en est pas pour autant réglée. Elle est au cœur d’un nœud de souffrance, ainsi que le matérialisent les souvenirs traumatiques de Wonka, désavoué par son père (génial choix de Christopher Lee en vampire-géniteur), l’arrachement malgré lui du barbier de Sweeney Todd à sa fille Johanna (moteur même de sa vengeance sanguinaire), ou encore les récits rocambolesques d’Ed Bloom, dans Big Fish, qui furent des années durant un obstacle à se faire aimer de son fils. Ces relations impossibles ou torturées se manifestent dans le motif du masque qui hante un grand nombre de ses dessins (ses séries de Clowns et de Boys dans les années 90) ainsi que ses deux adaptations de Batman. Le grimage figé, en dissimulant les difformités du visage, provoque l’effroi parce qu’il est la négation du temps qui passe. Batman est orphelin, mu par la recherche de l’assassin de ses parents, de même que son ennemi, le Pingouin, a été abandonné à la naissance. Ces deux êtres, sans âge, en mal de généalogie, mènent un combat arbitré par Catwoman, toute de latex vêtue, émanation de la féminité absolue, sauvage et attirante comme une héroïne d’Hitchcock, démiurge tutélaire, auquel Burton se réfère en lui donnant une touche plus carnavalesque (le plan où Batman manque de tomber dans le vide rappelle celui de James Stewart au tout début de Vertigo). « J’aime ces personnages, leurs duels, travaillés par l’obscurité et le désir de lumière ». Burton aime l’entre-deux. Entre chien et loup. Entre film d’auteur et blockbuster.

Le plus européen des cinéastes américains ?

L’exposition est l’occasion d’accompagner le travail de Burton jusqu’à aujourd’hui, et de révéler des éléments issus de ses tout derniers films, Dark Shadows et Frankenweenie qui sortiront en 2012. Ce dernier est un remake en stop-motion qui raconte la même intrigue que la version de 1982, bien qu’il situe son action dans un pays européen imaginaire du nom de New Holland. Après Mars Attacks !, satire fantaisiste sur une Amérique au bord de l’explosion (peuplée de promoteurs véreux, d’adeptes New Age et de militaires fascistes), et à partir de Sleepy Holllow, qui prend pour cadre une communauté d’immigrés hollandais fraîchement arrivés aux Etats-Unis, Burton a recentré son travail autour d’une nouvelle géographie. Il a décidé de se rapprocher physiquement et esthétiquement de l’Europe. Ce sera le Londres très Jack l’Eventreur de Sweeney Todd ; les références anglaises à Roald Dahl (Charlie) et à Lewis Carroll (Alice). Que signifie ce déplacement de centre de gravité ? L’identité de Burton elle-même est soumise aux métamorphoses comme celles que subissent les personnages de sa Divine Comédie : les héros polymorphes de Trick or Treat (1980), immortalisés aux crayons de couleurs. Et si Burton était le plus européen des cinéastes américains ? Et s’il était le plus moderne de cette lignée de metteurs en scène illusionnistes qui inventèrent, avec le cinématographe, l’enchantement et la peur ? « Les films frappent à la porte de nos rêves et de notre subconscient. Cette réalité a beau varier selon les générations, les films ont un impact thérapeutique comme autrefois les contes de fées ».

Matthieu Orléan

D’abord, réservez bien avant votre place sur internet pour un jour et un horaire précis, car il y a du monde! L’exposition vous prendra bien 1h ce qui est une bonne chose, mais au final j’ai été personnellement déçue.

La première salle nous présente un bel objet réalisé spécialement par Burton pour la médiathèque. On est tout de suite plongé dans l’univers à la fois enfantin / féerique et étrange.

On découvre ici des dessins originaux de Burton dont plus de la moitié sont inconnus. Il est très étrange de voir les représentations diverses de Tim Burton; comparer notamment sa façon de dessiner les humains et les animaux bien plus humanisés au final. Le problème n’est pas ce qui est présenté, mais bien la mise en scène très figée et trop intellectuelle.

Tim Burton est un réalisateur dont la spontanéité, l’étrangeté et le délire sont au cœur de son travail. Or ici, on a l’impression de quelque chose de très rangé, en ordre avec d’abord les dessins, puis les peintures, puis les figurines et enfin les objets de ces films. L’expo manque cruellement de dynamisme et de gaieté. De plus, les petits paragraphes inscrits sur les murs ne nous apprennent rien si l’on connaît déjà bien Burton et si l’on a lu Entretiens avec Tim Burton de Mark Salisbury.

Les différentes figurines mises en avant sont cependant assez impressionnantes à voir en vrai. On note ainsi les nombreux détails apportés à ces sculptures. La vitrine avec les différentes têtes de Jack créées pour le film est vraiment sympathique à voir.

La seconde partie sur le cinéma de Burton est beaucoup plus restreinte, mais au final plus intéressante. On découvre le costume d’Edward avec sa main ciseau; superbe! Les différents masques de Batman et les casques de La Planète des singes ainsi que les rasoirs de Sweeney Todd et la belle robe à paillettes d’Eva Green dans Dark Shadows. Par contre, à l’inverse de ses travaux plastiques, aucune analyse ou petites explications sur ses films; juste des résumés et des extraits sur écran.

CONCLUSION

Cette expo Burton est loin d’être vraiment complète et divertissante. Ceux qui ne connaissent pas suffisamment le travail du cinéaste découvriront un certain nombre de choses, les autres risquent de s’ennuyer et de lui préférer des ouvrages de référence voire mieux, le travail de Burton lui-même. Au final, l’exposition est présentée comme pour un artiste/peintre classique et on ne ressent pas assez l’univers déjanté de Burton. Une petite musique d’ambiance aurait notamment été la bienvenue.