« Esprit, es-tu là ? », c’était la question à poser en entrant dans les salles cette année : fantômes, spectres et revenants étaient les vedettes de la sélection, avec trois titres parmi les longs métrages en compétition et une rétrospective spéciale hantise en huit films de styles et d’époques très divers, dont le classique L’Aventure de Mme Muir (1947) de Joseph L. Mankiewicz, Danse macabre (1964) d’Antonio Margheriti, Fantômes contre fantômes (1996) de Peter Jackson… Gérardmer 2025, tour d’horizon en deux parties.

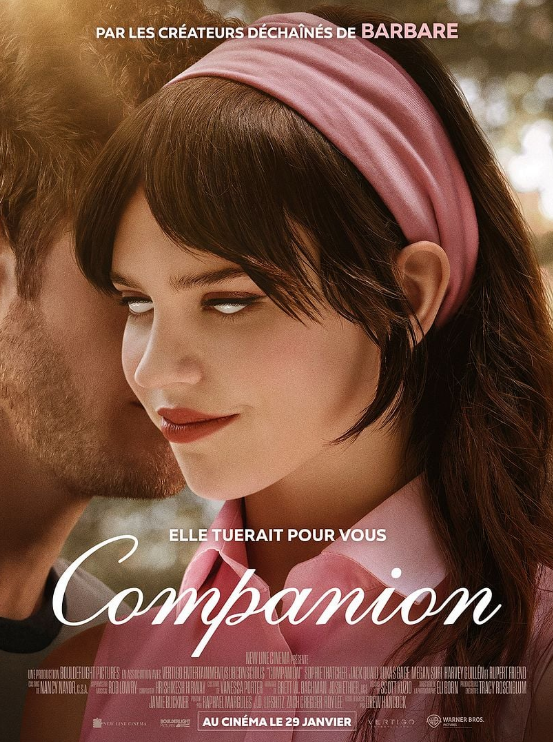

COMPANION — Hors compétition (film d’ouverture)

de Drew Hancock (USA)

Le réchauffement climatique et l’effondrement écologique comptent parmi les préoccupations de premier plan de nos nations actuelles. Mais nous avons aussi d’autres sujets de questionnement, par exemple la robotique et l’intelligence artificielle. Lorsque la science sera parvenue à créer de parfaites copies de l’être humain, qu’en fera-t-on ? À coup sûr, on refilera aux androïdes tous les boulots ingrats, et on mettra en même temps des foules et des foules de gens au chômage… Ce futur problème de société pourrait faire l’objet d’un film d’anticipation qu’on aurait plaisir à découvrir à Gérardmer, mais ce n’est pas pour cette année. Projeté en ouverture de ce festival 2025, le premier long métrage de Drew Hancock (qui signe aussi le scénario) aborde le sujet sous un angle récréatif : dans le futur, les répliques d’êtres humains serviront de dociles compagnes et compagnons, paramétrables à loisir et baisables à plaisir.

Idéal pour entamer les festivités, Companion met en scène un groupe d’amis réunis pour un week-end dans une luxueuse villa. Et tous, donc, ne sont pas humains, il faut voir le film pour comprendre qui est quoi et savoir faire le tri. Le pitch joue la carte du jeu de massacre autour d’un magot que certains aimeraient s’accaparer. Pour ce faire, ils ont un plan bien huilé, et un des « fuck bots » présents a son rôle à jouer. Mais comme toujours dans ce type d’histoire, des grains de sable viennent gripper la mécanique et faire capoter le projet. Il n’en va pas de même du scénario, joliment ficelé, malin, drôle, surprenant, mouvementé, dans la veine des bonnes comédies noires anglaises où la satire des mœurs va de pair avec une intrigue criminelle bien menée (Companion pourrait s’intituler Petits Meurtres entre amis). Avec la touche de SF en plus. Le film est en ce moment dans les salles.

ODDITY — Compétition

de Damian McCarthy (Irlande/USA)

Outre les revenants, les couples en crise étaient légion cette année. C’était le cas de Sophie Thatcher et de son petit copain, à couteaux tirés dans Companion, le film précédent, ainsi que dans Oddity de Damian McCarthy. Nous sommes en Irlande, dans un cottage où l’épouse d’un médecin a été assassinée. Le meurtrier est un déséquilibré, sorti peu de temps auparavant de l’asile… En tout cas c’est la version officielle, et elle ne satisfait pas la sœur de la victime, jumelle aveugle et néanmoins clairvoyante, douée de pouvoirs médiumniques.

Le personnage de l’aveugle capable de « second sight » n’est pas nouveau. Depuis Tirésias, le devin de Thèbes, c’est même un archétype des contes et légendes, repris entre autres au cinéma. Vue il y a deux ans dans ce même festival (You’re Not My Mother de Kate Dolan), et présente cette année dans les salles (et dans les rues) de Gérardmer, l’actrice Carolyn Bracken interprète le double-rôle de la voyante et de sa sœur trépassée. Antiquaire de profession, la médium a en sa possession une horrible sculpture à l’effigie grandeur nature d’un homme qui hurle. Comme un golem, mais en bois, et peut-être bien qu’il s’animera pour punir le véritable coupable du crime. Sobre, voire austère (bien qu’émaillé de quelques « jump scares »), Oddity ne fera peut-être pas date dans l’histoire du cinéma de hantise (le fantôme de la belle assassinée est aussi dans les parages, réclamant vengeance), mais c’est un film qui mérite d’être vu, avec un scénario de vaudeville tragique bien ficelé qui s’accommode de peu de moyens — une poignée de personnages, un décor principal — et fait penser que l’histoire pourrait tout à fait être jouée dans une adaptation au théâtre.

EXHUMA (PAMYO) — Compétition

de Jang Jae-hyun (Corée du Sud)

Autre histoire de hantise, nantie d’un budget bien plus conséquent que le film précédent, Exhuma promène les spectateurs d’un continent à l’autre (on va et vient entre la Corée et les États-Unis), d’une époque à l’autre (on remonte jusqu’à l’invasion japonaise du pays au 20e siècle, puis jusqu’au 16e), et les héros de l’histoire, des personnages de chamans modernes, tatouillent toutes les religions ou presque — bouddhisme, christianisme, croyances locales ancestrales… — pour venir à bout d’un mystère surnaturel. Une malédiction frappe tous les premiers-nés d’une riche famille coréenne. Un duo de jeunes chamans est engagé pour tirer ça au clair, bientôt secondés par un « géomancien » (joué par Choi Min-sik) et son acolyte. L’investigation consiste entre autres à retourner à la pelle des tombes maudites pour débusquer les esprits fauteurs de troubles.

Assez long (2 h 14) et de plus en plus spectaculaire au fil de la projo, le film mise beaucoup sur la sympathie suscitée par son petit groupe de héros, non dépourvus d’humour et en parfaite synergie, qu’on prend un plaisir certain à suivre tout au long de l’aventure. Heureusement, parce que celle-ci s’avère parfois embrouillée pour qui n’est expert ni en Histoire de la Corée (et du Japon), ni en pratiques folkloriques de l’Extrême-Orient. Plusieurs scènes de rituels magiques authentiques (le script est très documenté, et il y avait un vrai chaman sur le plateau) sont au programme, sans qu’on comprenne tout ce qui se passe quand on observe tout ça depuis les Vosges. Mais les mises en scène desdites cérémonies sont accrocheuses, on est au spectacle (cela se passe parfois en musique, il y a de la danse) et, ma foi, tant pis si quelques animaux font les frais de la liturgie, tels ces cinq cochons de boucherie — déjà morts — qui essuient moult coups de lame rituels infligés par la fille de la bande, en pleine transe chamanique. La prêtresse aux couteaux virevoltants emballe la scène vêtue d’un kimono traditionnel et de sneakers Converse, un mélange de styles révélateur des intentions hybrides, entre épouvante folklorique et horreur contemporaine, du cinéaste aux commandes. Très gros succès au box-office sud-coréen l’an dernier.

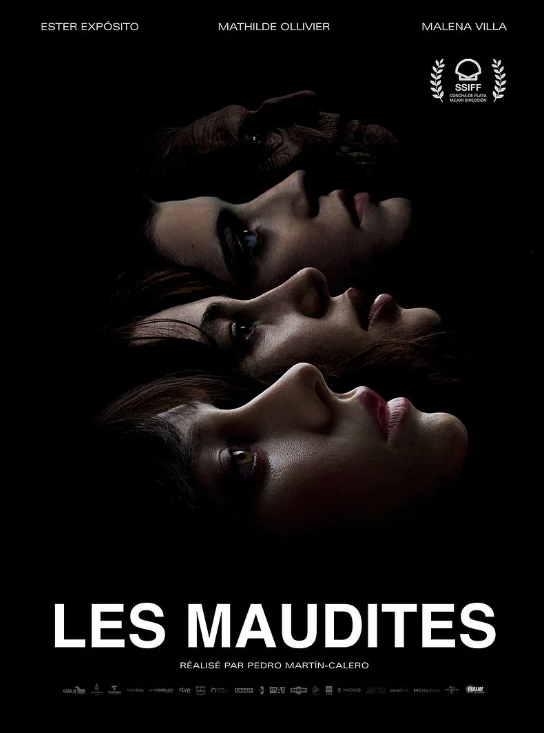

LES MAUDITES (EL LLANTO) — Compétition

de Pedro Martín-Calero (Argentine/Espagne/France)

Le propre des spectres, c’est qu’une fois qu’ils nous hantent, ils ne nous lâchent plus. Une vraie malédiction ! Et souvent, dans les bonnes histoires fantastiques, la hantise acquiert une profondeur allégorique, symbolisant diverses afflictions du genre humain — les addictions, le désir de vengeance, le sentiment de culpabilité, etc. Pour le réalisateur argentin Pedro Martín-Calero, le mal persistant s’incarne dans la haute silhouette d’un type âgé, chauve et blafard, vêtu de noir. Il en a après les « maudites » du titre, au nombre de trois. On assiste à leur tourment au gré des lieux et des époques : un premier chapitre est consacré à Andrea, étudiante de nos jours en Espagne, et la suite du métrage nous apprend que Marie et Camila, d’autres jeunes femmes, ont connu les mêmes affres dans les années 1990 en Argentine.

Le film fait le choix d’un procédé artificiel pour rendre le spectre visible selon les besoins de la mise en scène (le monstre se révèle dès lors qu’on le regarde à travers l’objectif d’une caméra), mais le propos qui sous-tend l’intrigue n’a rien de gratuit. Ce sale type, échappé de l’enfer ou d’on ne sait où, est un symbole de tous les maris et patriarches violents, qui n’aiment rien tant que poser leurs sales pognes sur leurs compagnes, pauvres captives condamnées à verser toutes les larmes de leur corps (d’où le titre original, « el llanto » — les pleurs). Les trois comédiennes principales sont formidables : Ester Expósito (en vedette il y a deux ans dans Venus de Jaume Balagueró), Malena Villa (sosie espagnol de Kristen Stewart !) et la Française Mathilde Ollivier, qui a la part belle puisque son personnage figure à la fois dans le deuxième et dans le troisième chapitre. À Buenos Aires, elle apparaît tout d’abord en tant que silhouette secondaire, filmée à la dérobée et sans relâche par un caméscope. La mise en scène du voyeurisme fait songer au cinéma de Brian De Palma (Body Double, notamment), et le surnaturel faisant irruption dans les images vidéo évoque les grandes heures de l’horreur japonaise, dans les années 1990-2000 (Ring, évidemment, et d’autres puisant dans la même veine). D’excellentes références et autant de bonnes influences pour un film captivant et effrayant, de bout en bout.

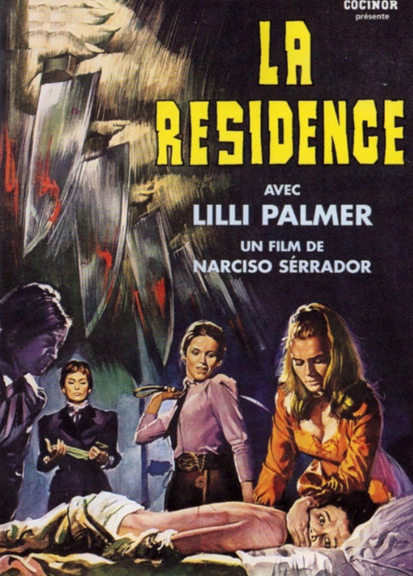

LA RÉSIDENCE (LA RESIDENCIA) — Hors compétition

de Narciso Ibáñez Serrador (Espagne)

Présenté en rétrospective et en version restaurée, La Résidence (1969) du cinéaste argentin Narciso Ibáñez Serrador se déroule dans le sud de la France, au 19e siècle. Fille d’une mère célibataire chanteuse de cabaret, Teresa fait son arrivée au pensionnat de Madame Fourneau, non loin d’Avignon, où sont notamment hébergées et rééduquées une ribambelle d’adolescentes à problèmes. « En dépit de leur jeune âge, certaines de nos élèves n’ont pas mené jusqu’ici des vies exemplaires, explique la patronne, et pour les ramener dans le droit chemin je dois diriger cet établissement d’une main de fer. » Alors personne ne moufte devant la Fourneau, mais il s’en passe de belles quand elle a le dos tourné…

Intitulé The House That Screamed — « La Maison qui hurlait » — pour son exploitation dans les pays anglophones, La Residencia compte parmi les incontournables absolus du film d’angoisse en pensionnat. L’ambiance est pesante, sombre, délétère, et des vapeurs sulfureuses fuitent de tous les interstices : toute rigide qu’elle paraisse dans ses robes sombres, Mme Fourneau ne peut rien pour masquer son trouble devant le minois d’une élève indocile, qu’elle punit de son effronterie en la faisant fouetter derrière la porte d’une chambre d’isolement ; la brune Irène, une autre élève du pensionnat, s’est débrouillée pour être dans les bonnes grâces de la directrice, et c’est un vrai kapo dont la position privilégiée lui donne les coudées franches pour laisser libre cours à ses pulsions sadiques. Ajoutons enfin que Mme Fourneau a un fils asthmatique et voyeur, Louis, qui reluque les filles sous la douche, et, pour couronner le tout, qu’un tueur en série hante les lieux et fait disparaître les filles les unes après les autres.

Il n’est pas interdit de penser que La Résidence a pu inspirer ou influencer des titres célèbres ultérieurs, Suspiria en tête. Au fur et à mesure du visionnement, on constate que le réalisateur se désintéresse de son héroïne innocente, Teresa (Cristina Galbó), pour s’attacher bien plus au double portrait de l’intraitable Mme Fourneau (l’Allemande Lilli Palmer, objet de l’affection, dix ans plus tôt, de Romy Schneider dans Jeunes Filles en uniformes) et de la tortionnaire Irène (formidable Mary Maude), qui, peut-être, n’aurait jamais commis de persécutions si elle n’avait pas macéré dans l’étouffant pensionnat. Voilà la morale de ce grand film de l’épouvante espagnole : gardons-nous à tout prix des vases clos, creusets mortifères de tous les vices et de toutes les perversions.

NB : cette critique n’a pas été rédigée pour ce compte rendu de festival, elle est tirée de notre dossier thématique en trois parties Frissons au pensionnat, qu’on vous invite à découvrir dès que possible si vous êtes sensible au sujet des émotions fortes dans les internats féminins.

CHAIN REACTIONS — Hors compétition

d’Alexandre O. Philippe (USA)

Les réactions en chaîne (ou à la chaîne) sont celles de Patton Oswald (comédien de stand-up et de doublage bien connu aux États-Unis), de Takashi Miike, d’Alexandra Heller-Nicholas (critique australienne de cinéma), de Stephen King et de Karyn Kusama. Dans ce documentaire, tous s’expriment sur l’impact émotionnel et l’influence qu’a eue sur eux la découverte de Massacre à la tronçonneuse (1974) de Tobe Hooper. Grosso modo, vingt minutes par personne au cours desquelles chacun y va de son lot d’anecdotes (Miike a découvert le film d’Hooper alors qu’il était initialement venu voir Les Lumières de la ville de Chaplin, dont la séance affichait complet !), mais surtout les cinq invités mettent le classique texan en perspective avec plein d’autres titres, antérieurs comme postérieurs, et nous font mesurer à quel point le film a marqué l’imaginaire collectif des cinéphiles. Tous s’accordent à dire que Texas Chainsaw Massacre constitue une expérience émotionnelle et esthétique intense, et il est amusant, d’ailleurs, de constater les différences de réception selon les conditions du visionnement, et selon les supports : découvrir le film en salle était une chose, le voir pour la première fois par le biais d’une VHS à l’image médiocre en était une autre. Les images du film-totem sont nombreuses elles aussi, accompagnées de brefs extraits d’autres œuvres (Nosferatu de Murnau, par exemple, a droit à un hommage savoureux de la part de Patton Oswald, qui fut terrifié, autant que devant Massacre…, en le visionnant encore gamin). Le doc fait l’impasse sur les avatars du film : personne ne dit mot du numéro 2 (également réalisé par Hooper, en 1986) et des nombreuses autres suites, et rien non plus sur le remake (pourtant très bon) de Marcus Nispel en 2006. On ne parle que de Texas Chainsaw Massacre, le seul, l’unique, objet filmique fascinant et maléfique chéri par tous ceux irrémédiablement attirés par l’horreur à l’écran.

GRAFTED — Compétition

de Sasha Rainbow (Nouvelle-Zélande)

Achevons cette première partie de notre compte rendu avec l’une des purges de cette 32e édition. Grafted fait le récit des malheurs de Wei, étudiante chinoise dans une fac de sciences d’Auckland. La jeune femme tient sa vocation pour la biologie de son défunt père, lequel lui a aussi transmis une imposante tache couleur lie-de-vin sur la joue. Dans le laboratoire de recherche de l’université, Wei ambitionne de mettre au point une nouvelle technique de greffe cutanée dont elle serait la première bénéficiaire…

La réalisatrice et scénariste Sasha Rainbow s’est associée à trois autres talents d’écriture, pas moins, pour rédiger le script de son premier long métrage. L’équipe constituée a sans doute eu pour intention d’imaginer une histoire de « body horror » au féminin, brocardant aussi bien la vanité des apparences que les diktats des idéaux de beauté sur papier glacé. Le financement du film a peut-être été rendu possible sur la base de ces seules bonnes intentions, autrement on ne voit pas ce qui aurait pu décider une maison de production à miser un seul dollar néo-zélandais dans le projet. Le script prend l’eau de toutes parts, avec une héroïne dont la timidité pourtant maladive n’est jamais un frein dès qu’il s’agit de trancher dans le vif et de se faire l’émule de Pierre Brasseur dans Les Yeux sans visage. Et les opérations chirurgicales sont menées tambour battant, à la Rambo, quelques secondes suffisent pour que notre étudiante timorée revête l’apparence de plusieurs de ses congénères, toute une collection de pétasses (le film est féministe, vraiment ?) sacrifiées au scalpel, sans pitié et sans réussite car les greffes ne tiennent pas. Un piètre résultat à l’image du scénario : d’un bout à l’autre, rien ne colle.

À suivre très prochainement, la seconde partie de ce compte rendu du 32e Festival de Gérardmer…