« Il y a plein de neige, on voit des films d’horreur toute la journée, c’est le paradis ! » Ce cri du cœur de Julien Maury, recueilli par notre équipe à l’entrée d’une pizzeria gérômoise, résume bien le sentiment animant les hordes qui déferlent sur la petite cité lacustre tous les mois de janvier. C’est vrai qu’on est bien, à Gérardmer, et on y a ses repères depuis 22 ans : en nombre d’éditions, le rendez-vous lorrain a cette année dépassé son illustre prédécesseur, le Festival D’Avoriaz. La compétition 2015 était fournie, avec pas moins de dix titres inscrits dans la course au Grand Prix. Plus, comme d’habitude, une tripotée d’autres métrages à découvrir en avant-première…

EX MACHINA d’Alex Garland (États-Unis/Royaume-Uni)

Ex Machina est la toute première mise en scène d’Alex Garland, auteur des scripts de 28 Jours plus tard, Sunshine, Dredd… Bien sûr, le Britannique a également signé le scénario de son long métrage et, avec un soupçon de mauvais esprit, on pouvait d’emblée râler en reprochant au film d’aborder une thématique déjà traitée dans les dernières sélections du festival : en 2012, la merveilleuse Eva de l’Espagnol Kike Maillo et, l’an dernier, The Machine de Caradog W. James (dont l’héroïne créée ex materia se prénommait elle aussi Ava) ont déjà ouvert à Gérardmer le débat sur le bien-fondé de la recherche en matière d’intelligence artificielle et de cybernétique. Ex Machina lève ainsi le voile sur… Ava (M. Garland, franchement…), une splendide créature (voir l’affiche) conçue de toutes pièces par un entrepreneur millionnaire, un génie des codes informatiques du nom de Nathan. Celui-ci a convié dans son centre de recherches ultrasecret un des jeunes cerveaux de son entreprise, Caleb, afin qu’il mette la belle à l’épreuve et détermine si, oui ou non, elle est bien le premier spécimen de bipède synthétique authentiquement intelligent.

Pour un film de série A distribué par Universal, Ex Machina n’a pas coûté extrêmement cher (11 millions de billets verts). Il n’y a aucune vedette à l’affiche, l’intrigue se déroule dans un décor unique (le centre de recherches aux allures de bunker hi-tech). On devine que l’essentiel du budget est passé dans les effets spéciaux. Mais il fallait bien ça car, en élaborant l’esthétique de sa « machine », Garland n’a pas choisi la facilité : Ava (dotée de la jolie frimousse d’une comédienne suédoise, Alicia Vikander) est une silhouette gracile dont l’enveloppe corporelle transparente ne cache pas grand-chose des organes luminescents (ses apparitions font office de strip-tease permanent !). Il y a une autre femme dans l’histoire, une Japonaise prénommée Kyoko (Sonoya Mizuno — aishiteru, Sonoya !) qui tient la dragée haute à Ava en matière de sex-appeal. Entre les deux, le jeunot Caleb, geek sympathique, perd un peu la boussole. Il a aussi fort à faire avec son hôte Nathan, Prométhée à l’assurance musclée et barbue, un mâle dominant doublé d’un poivrot à qui il nous est impossible de faire confiance. Les enjeux de l’intrigue se dessinent assez vite, et bien que les dialogues prévalent largement sur l’action, le public reste scotché devant la partie (carrée, serrée) qui va se jouer entre les protagonistes. On oublie donc vite le cliché du prénom de l’héroïne pour savourer le spectacle jusqu’à sa conclusion, d’une cruauté joliment raffinée.

THE VOICES de Marjane Satrapi (États-Unis/Allemagne)

Ryan Reynolds (Buried), au visage poupin, en combinaison rose, une scie ensanglantée à la main… Est-ce un film d’horreur ou une comédie ? Les deux, mes amis ! On commence en musique avec une séquence d’ouverture chantée célébrant le bonheur d’habiter Milton, patelin étasunien dont les habitants sont nombreux à bosser à l’usine de baignoires, le principal employeur local. Jerry (Reynolds) est embauché au service des expéditions (il empaquette avec enthousiasme des baignoires toute la sainte journée). La p’tite Anglaise du service compta, Fiona (Gemma Arterton), lui a tapé dans l’œil, et c’est un vrai plaisir de voir Jerry manœuvrer en gros sabots pour s’approcher d’elle. Le pique-nique annuel de l’entreprise sera sans doute l’occasion de conclure…

Bon, et l’horreur dans tout ça ? Elle se cache dans l’intimité de l’appartement du bon Jerry qui, en fait, ne tourne pas rond, mais alors pas du tout. Suivi de longue date par une psy, Jerry doit suivre un traitement médicamenteux, faute de quoi il entend des voix, et pas n’importe lesquelles : sans ses cachetons, notre héros converse de longs moments avec ses animaux domestiques — Bosco, le gros chien débonnaire, et M. Moustache, matou hautain et vulgaire qui ne fait rien qu’à balancer des invectives avec un accent écossais ! Bosco est un compagnon de bon conseil, bienveillant à l’égard de son maître. Moustache est un vicelard qui n’a qu’une envie, pousser Jerry au meurtre. Et pourquoi ne pas commencer par Fiona ?

Vainqueur du Prix du Jury (ex aequo avec Ex Machina), The Voices étonne par son équilibre quasi miraculeux entre le drame psy particulièrement glauque (Jerry a un lourd passif familial) et les longs passages de pure comédie. Marjane Satrapi (Persepolis) passe d’un registre à l’autre pendant près de deux heures, sans qu’à aucun moment on ressente la gêne de brusques ruptures de ton. Une espèce d’état de grâce et des jeux de comédiens (Reynolds assure aussi le doublage des bestioles !) qui mettent le public en joie et déclenchent un tonnerre d’applaudissements à la fin de la projection. Le film sera dans les salles le 11 mars 2015, et si vous n’étiez pas à Gérardmer, c’est une sortie à ne pas rater !

JAMIE MARKS IS DEAD de Carter Smith (États-Unis)

« Jamie Marks est mort », et tout le monde s’en fout : pour la communauté de sa petite ville, l’adolescent était un paria, un des souffre-douleur de son école, harcelé par les sportifs, ignoré par les autres. Son corps sans vie est retrouvé un jour d’hiver gris, au milieu des feuilles mortes, des détritus et des cailloux, sur la berge du fleuve… Tout le monde se foutait de Jamie à l’exception d’Adam, la vedette de l’équipe de cross-country. Les deux garçons s’observaient de loin, à l’insu l’un de l’autre. La disparition de Jamie porte un coup à Adam, qui bientôt le voit resurgir à l’état de fantôme. Jamie ne revient pas pour se venger de qui que ce soit, il a un cruel besoin d’amour et, surtout, il ne veut pas être oublié…

Le film de Carter Smith cultive une atmosphère lugubre à souhait : avec son décor sinistre de bourgade figée dans l’hiver, Jamie Marks… brosse le portrait d’une Amérique provinciale déprimante où les histoires d’amour sont tuées dans l’œuf. C’est une œuvre réfléchie, qui se veut profonde et qui l’est certainement, mais au prix d’une lenteur constante et d’une absence presque totale de légèreté. L’argument de départ aurait pu donner lieu à une investigation à la Twin Peaks pour répondre à la question qu’on ne peut faire autrement que se poser (qui a tué l’ado ?), mais on comprend bien que ce n’est pas ce qui a motivé le cinéaste en adaptant le roman One For Sorrow (de Christopher Barzak). Smith a signé une sorte de Donnie Darko sans humour, foncièrement beau (la photo est magnifique) mais d’une tristesse insondable. Comme si le film se complaisait dans sa propre mélancolie. On est client ou pas de ce genre de démarche.

CUB (WELP) de Jonas Govaerts (Belgique)

Adoptons un ton plus badin avec Cub, autrement dit « louveteau ». Il n’y a pas que Gérard Jugnot à s’intéresser aux scouts au cinéma, Jonas Govaerts aussi, il nous vient de notre mère patrie la Belgique (oui, Khimaira est à l’origine une entité liégeoise — si vous l’ignoriez, voilà, vous n’êtes plus sans le savoir !). Des Flamands en culottes courtes plantent leurs tentes en pleine jungle wallonne. Les imprudents ! Dans les bois rôdent un braconnier fou et son jeune bras droit, Kai, un garçon sauvage au visage dissimulé par un masque en écorce.

On n’avait encore jamais vu de film de survie avec des louveteaux, voilà qui est fait grâce à Jonas Govaerts, qui profite surtout de son pitch simple comme bonjour pour régler des comptes avec ces « racailles de Wallons ». N’oublions pas que le plat pays fut au bord de l’implosion, il y a quelques années, et que nos ch’tis étaient prêts à accueillir la Wallonie en déroute, larguée par la Belgique néerlandophone. Govaerts n’œuvre pas pour la réconciliation nationale : devant sa caméra, ses compatriotes francophones sont soit des tueurs, soit des cailleras des cités totalement cons, ou encore des policiers obèses à mobylette. Dans un environnement pareil, les scouts flamands sont mal barrés et vont devoir vendre chèrement leur peau face aux agissements des barbares. Cela dit, Govaerts est un faux dur : Cub évite de représenter des gamins égorgés, éventrés ou que sais-je, les poussins cannent hors champ, et les seuls à morfler plein cadre sont les chefs scouts, une blonde sexy et deux gars. L’un d’eux est surnommé Balloo… C’est la jungle, on vous dit !

GOODNIGHT MOMMY (ICH SEH, ICH SEH) de Veronika Franz et Severin Fiala (Autriche)

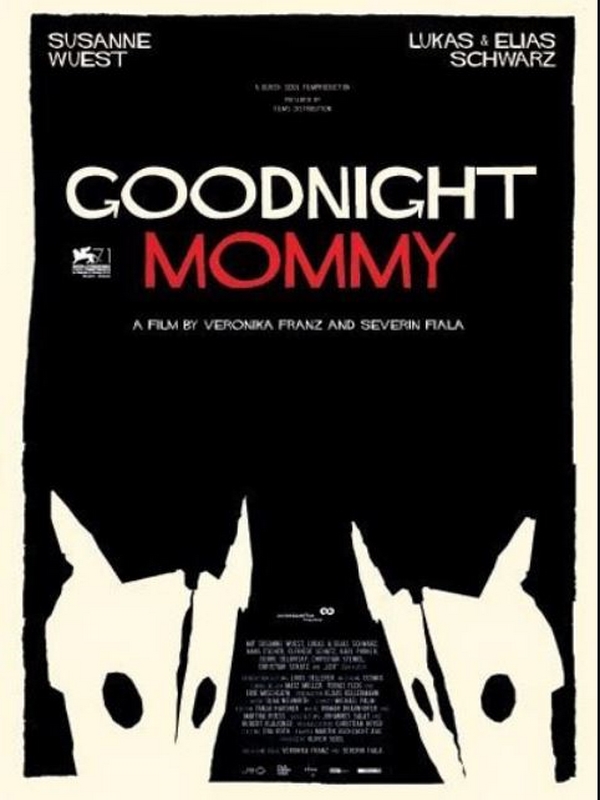

On ne le dit nulle part, mais les sélectionneurs du Festival de Gérardmer s’amusent chaque année à proposer des films qui, de façon purement fortuite, se font écho en présentant des petits points communs. Un exemple parmi d’autres dans la programmation 2015 : dans Goodnight Mommy, des enfants (deux frères prénommés Lukas et Elias) revêtent à un moment des masques de carton peint dont la forme rappelle fort celui porté par le gamin sauvage de Cub (comparez les deux affiches pour avoir une idée). D’accord, ce n’est qu’un clin d’œil, et cela ne nous apprend rien de l’intrigue de ce métrage germanophone signé par un duo fille/garçon, Veronika Franz et Severin Fiala. Ich seh, Ich seh (le titre original, « je vois, je vois ») nous fait entrer dans le quotidien d’une famille disloquée par un accident : la mère, une présentatrice télé, revient à la maison (une belle demeure d’architecte en pleine nature) le visage recouvert d’un épais bandage, conséquence d’une opération de reconstruction faciale. La femme n’a pas de mari (on devine qu’il est mort dans l’accident), et ses jumeaux de neuf ans semblent avoir toutes les peines du monde à reconnaître leur maman.

On comprend que le masque de bandages déconcerte les enfants, mais c’est plus l’attitude de leur mère qui les dérange : autrefois câline, attentionnée, la femme est désormais froide, autoritaire. D’où le doute qui s’installe dans les jeunes esprits : cette personne au visage invisible est-elle bien leur mère ? Goodnight Mommy est long, très long à démarrer, et les trois premiers quarts d’heure de projection, durant lesquels il ne se passe apparemment pas grand chose, sont à même de laisser une partie du public sur le bord du chemin. Mais il faut s’accrocher : mine de rien (le film gagne sans doute à être revu pour mesurer le pas à pas psychologique suivi par les cinéastes), une tragédie est en train de se jouer sous nos yeux, et même si l’on voit une révélation d’importance venir de loin (surtout si on connaît Deux Sœurs de Kim Jee-woon), rien ne nous prépare à la violence de la situation finale, à vous retourner l’âme et les tripes. Qu’on se le dise : Goodnight Mommy est un film qui fait mal. Interprétation au cordeau (chapeau aux deux gamins et à la direction d’acteurs !) et image splendide signé d’un chef-op’ du nom de Martin Gschlacht. Veronika Franz et Severin Fiala repartent de Gérardmer avec deux récompenses : le prix du Jury Jeunes (composé de lycéens lorrains) et celui du Jury Syfy.

HONEYMOON de Leigh Janiak (États-Unis)

Il faut un certain culot pour oser programmer en compétition une énième histoire de cabane dans les bois. Le décor est récurrent depuis le premier Evil Dead (1981), et ça fait longtemps qu’on ne compte plus les tombereaux d’étudiants ricains fêtards/fumeurs de shit/partouzeurs/ivrognes venus s’enterrer dans une bicoque plus ou moins délabrée et, hélas pour eux, siège de puissances infernales. Le satirique La Cabane dans les bois, en 2012, nous a bien fait rire en exploitant ce cliché, tout comme le chouette Tucker & Dale fightent le mal, la même année. Mais c’est la compète, il faut quand même aller voir sans trop d’a priori le film de Leigh Janiak, qui signe ici son premier scénario et sa première réalisation. Pour le coup, la cinéaste nous épargne un casting de potaches tels que décrits plus haut, elle nous fait partager l’intimité d’un jeune couple fraîchement marié, Bea (prononcez bee, comme l’abeille) et Paul. Ils sont en lune de miel et plutôt que de s’envoler pour Hawaii ou Acapulco, les tourtereaux ont choisi de passer un séjour dans le cabanon de la famille de Bea, au bord d’un lac. Le cadre est joli, il est juste fâcheux que l’endroit soit aussi fréquenté par… N’en disons pas trop pour ne rien déflorer. Simplement, Bea se lève une nuit comme prise de somnambulisme. De retour à la maison, elle présente d’étranges marques (piqûres ? morsures ?) à l’intérieur des cuisses. Son comportement change, elle est plus distante, souvent elle ne trouve plus ses mots… Paul éprouve peu à peu le sentiment horrible de ne plus connaître sa femme.

L’essentiel du film repose sur la tension allant crescendo entre les deux protagonistes. Des révélations nous attendent en fin de projo, cela dit un peu frustrantes car cette petite production n’a pas les moyens de donner dans le spectaculaire. On verra des lumières, quelques silhouettes, et surtout, de bout en bout, le ravissant minois de Rose Leslie, dans le rôle de Bea. En mai dernier, l’Écossaise a rejoint la cohorte de nos chers disparus de la série Game of Thrones, son personnage d’Ygritte ayant trouvé la mort sur le champ de bataille dans l’extraordinaire épisode 9 de la quatrième saison, The Watchers on the wall, tourné par Neil Marshall. Et c’est donc un immense plaisir de la retrouver là. You know nothing, Jon Snow…

THE SIGNAL de William Eubank (États-Unis)

Difficile de ne pas enchaîner avec The Signal de William Eubank, sur la même thématique que le film de Leigh Janiak. L’histoire se déroule dans un cadre nettement moins bucolique (la route, le désert), et on retombe sur des personnages d’étudiants, en l’occurrence un trio — boys & girl — échappé du MIT. La petite bande a quitté le Massachussetts pour suivre la piste d’un hacker ayant attaqué le réseau de l’université. La chasse au pirate les mène jusqu’au Nouveau-Mexique, en plein cœur de la Zone 51…

Nous en avons assez dit (qui ne connaît pas la Zone 51 ?) pour que vous sachiez de quoi il va retourner. The Signal compile à peu près tous les poncifs de la paranoïa ufologique (enlèvements de citoyens lambda, pose d’implants, chirurgie non consentie, etc.) pour aboutir à une conclusion qui, de façon surprenante, s’évade du cadre routinier et strictement « roswellien » de l’affaire pour entrer de plain-pied dans l’univers des mangas, Akira en tête. Les dix dernières minutes décoiffent, et le film s’achève au moment où on aurait bien aimé en voir plus. Comme c’est dommage. The Signal est sorti en DVD/blu-ray le 4 février, juste après Gérardmer.

THESE FINAL HOURS de Zak Hilditch (Australie)

Originaire de Perth, Zak Hilditch a fait le déplacement jusque dans les Vosges, il est venu du bout du monde pour nous raconter… la fin du monde avec These Final Hours (Nos Dernières Heures). L’histoire débute dix minutes à peine après l’impact d’une gigantesque météorite dans l’Atlantique Nord. La réaction en chaîne dévaste tout sur son passage, l’Europe est en train de disparaître, ce sera bientôt le tour de l’Afrique, de l’Asie… Il reste douze heures à vivre aux Australiens.

« Profitez bien de l’Apocalypse ! », lance Zak Hilditch sur scène devant la salle comble de l’Espace LAC en début de séance. Son film n’est pas un blockbuster produit par Hollywood, Bruce Willis n’arrivera pas dans sa fusée pour sauver l’humanité. On sait dès le départ que les carottes sont cuites, et chacun, à l’écran, réagit comme il l’entend : beaucoup se suicident, d’autres s’adonnent au crime sans retenue… D’autres, enfin, ne voient pas d’autres options que de passer les derniers instants sur Terre en se défonçant à la drogue et l’alcool. C’est le cas de James, un trentenaire nombriliste qui laisse sa copine enceinte derrière lui pour se rendre à une monstrueuse bringue de l’apocalypse organisée par un pote fêtard. En chemin, il tombe sur Rose, une petite fille qu’il sauve des griffes de deux pédophiles. Rose est perdue, elle veut retrouver son père qui l’attend forcément quelque part dans la banlieue de Perth. James, le grand gamin égoïste, vient de trouver une mission et, du même coup, un sens aux quelques heures qu’il lui reste à vivre.

Une fillette aux grands yeux (Angourie Rice, formidable) qui cherche son papa, des personnages condamnés, la fin du monde… Tous les ingrédients sont réunis pour que These Final Hours s’enlise dans les péripéties les plus larmoyantes de l’histoire du 7ème Art. Reconnaissons-le : on n’y échappe pas. Le film de Zak Hilditch est bien un mélo d’anticipation, on y pleure beaucoup, les gros plans sur les visages sont légion. Cependant, en choisissant l’angle de l’Armageddon vu par le petit bout de la lorgnette, le réalisateur atteint un niveau d’efficacité narrative assez bluffant. Le compte à rebours est scandé par la voix off d’un animateur radio qui nous fait part au fil des heures de la progression de la catastrophe. L’horreur approche, approche… elle sera bientôt là, à l’écran (à quoi cela va-t-il ressembler ?) et nous allons voir tous ces personnages mourir. L’écran blanc et le silence qui suivent la scène finale nous donnent un avant-goût du néant. On sort de la salle heureux d’être en vie et de constater que le monde est toujours là.

THE MAN IN THE ORANGE JACKET (M.O.Zh.) d’Aik Karapetian (Lettonie/Estonie)

On découvre à Gérardmer des films qu’on ne verrait nulle part ailleurs. Tant mieux, c’est aussi la mission d’un festival que de proposer des œuvres inédites et invisibles dans le réseau traditionnel de distribution. Ce fut le cas en 2014 de Miss Zombie de Sabu (qui remporta le Grand Prix avant de disparaître de nos écrans radar), et on a pu cette année tomber sur « l’homme en veste orange », venu des pays baltes. Le film est une production microscopique (40.000 dollars de budget selon IMDb) dans lequel un type portant casque et gilet de chantier (orange) s’introduit dans la riche demeure d’un vieux patron voyou qui vient de licencier un paquet de monde. L’homme massacre le nanti et sa jeune épouse, puis s’installe dans la propriété. Il tape dans la garde-robe, la cave à vin, il vide le frigo… Bref, c’est la belle vie.

Les pérégrinations solitaires du « héros » dans les pièces et couloirs du château constituent l’essentiel du film. Il répond à un coup de fil, reçoit la visite d’un drôle de type désireux d’acheter une mystérieuse boîte. Comme il s’ennuie tout seul, l’assassin commande deux putes, des jumelles à frange corbeau à qui il va faire un peu peur. Tout cela pourrait continuer ainsi pendant des heures. Et sans qu’on pige pourquoi, un personnage décédé va revenir à la vie, et les choses vont prendre un tour excessivement sanglant.

Le contenu de The Man in the Orange Jacket est aussi cryptique que l’acronyme qui lui tient lieu de titre original — M.O.Zh. (prononcez « moje »). Il doit y avoir un contenu politique là-dedans, une parabole sociale, économique qui, honnêtement, nous échappe un peu. Les 75 petites minutes de métrage passent leeeentement, et on prend pour faits acquis que a) M.O.Zh. aura très peu de chances d’obtenir un prix au palmarès, et b) que le film d’Aik Karapatian ne fait pas partie de ceux qu’on aura un jour envie de revoir.

IT FOLLOWS de David Robert Mitchell (États-Unis)

Le vainqueur du Grand Prix 2015 (et du Prix de la Critique). Depuis sa présentation à l’Étrange Festival à l’automne dernier, It Follows a bénéficié d’un excellent bouche-à-oreille, c’était la tête d’affiche cette année à Gérardmer. La scène d’ouverture envoie une belle claque avec une jeune fille paniquée, en petite tenue de satin et talons, qui s’enfuit en courant de chez elle à la nuit tombante. Au bout de quelques mètres, elle se ravise, va récupérer des clés de voiture à l’intérieur puis repart de plus belle en appuyant sur le champignon. Sa course s’achève sur une plage où, éclairée par les phares, elle passe un coup de fil d’adieu à sa famille. Fondu au noir. On retrouve la mignonne au petit matin. Son corps désarticulé repose sur le sable.

Passé cette entrée en matière, on ne connaît pas encore les personnages principaux de l’histoire, mais on a compris qu’ils vont affronter une menace mortelle, représentée dans le titre par cet opaque pronom « it ». What is « it » ? L’héroïne, Jay, 19 ans, va coucher avec un garçon un peu mystérieux, Hugh. Ils font ça — it ! — à l’américaine, sur une banquette arrière de voiture. Horreur : Hugh a refilé quelque chose — it — à Jay, non pas une MST, mais une malédiction : quoi qu’elle fasse, où qu’elle aille, Jay sera dorénavant poursuivie par des apparitions de quidams, aux allures de zombie, qui marchent droit sur elle. Hugh l’a prévenue après son forfait : « Surtout ne te laisse pas attraper, ne te laisse pas toucher. »

L’argument de l’acte sexuel comme vecteur de trépas a un petit côté réac, mais D. R. Mitchell n’est pas là pour véhiculer un message conservateur prônant l’abstinence (soyons honnêtes : voir un film de fantômes n’a jamais dissuadé quiconque de baiser !). Le scénario joue d’un axiome propre au slasher US — si tu couches, tu crèves — pour le mêler à d’autres thématiques récentes du cinéma d’horreur (les légendes urbaines, les récits de malédictions des films de hantise japonais et coréens). Narrés au moyen d’une mise en scène virtuose (le cadre et le montage, d’une fluidité quasi aérienne, restituent à la perfection la sensation du cauchemar éveillé vécu par l’héroïne), les tourments de Jay prennent une dimension supplémentaire dès lors que la fuite du personnage face au péril s’accompagne d’un sous-texte psychanalytique très stimulant : la quête pour trouver un remède au mal est jalonnée de symboles psy d’obédience freudienne, et on en revient au fameux « It » du titre, équivalent anglais du « Ça » cher à Sigmund (et à Stephen King !). L’histoire traite de peurs et d’interdits liés à l’enfance (signalons qu’il n’y a aucun personnage adulte dans le film), et forcément, le film touche une corde sensible. L’impact est d’autant plus fort que les passages les plus critiques (les apparitions) s’avèrent d’authentiques moments de trouille. David Robert Mitchell n’a pas volé son Grand Prix, et tout le monde a pu, depuis, s’en apercevoir puisque It Follows est sorti dans les salles le 4 février, dans la foulée de Gérardmer.

C’est fini ? Oui, en ce qui concerne la compétition, qui, soit dit en passant, ne comptait aucun titre français et/ou francophone : on a attendu (en vain) l’an dernier Chimères du Suisse Olivier Béguin, rebelote cette année avec un titre comme Fièvre de Romain Basset, projeté au PIFFF 2014 et qui aurait dû avoir sa place en sélection (on pourra le voir le 11 mars, date arrêtée de sa sortie en salles). Une absence inexplicable alors même qu’Alexandre Aja, membre du jury des longs métrages, déplorait publiquement à Gérardmer la défiance du public français à l’égard des productions fantastiques nationales.

HORS COMPÉTITION

Selon la résistance physique de chacun (être festivalier est un sport, les projos démarrent le matin à 9h pour s’achever tard dans la nuit), il restait en plus de la compète une sacrée collection de films à découvrir. Parmi l’offre pléthorique de titres (et malgré les paquets de neige à enjamber pour passer d’une salle à l’autre), nous avons pu voir What We Do In The Shadows de Jemaine Clement et Taika Waititi, une variation vampirique et néo-zélandaise sur le thème de C’est arrivé près de chez vous : une équipe de reporters s’invite dans le quotidien d’une collocation de vampires, qui partagent une baraque à Wellington. Attention : ce n’est pas du found footage, c’est très bien filmé (façon reportage, donc, mais sans caméra tremblée ni sautes d’image), et c’est surtout une comédie de mœurs nonsense hilarante, comme du Monty Python des antipodes. De quoi faire le plein d’endorphines avant d’affronter Eat de Jimmy Weber, histoire d’une actrice de L.A. qui court le cachet (sans succès) et finit par — littéralement — se bouffer elle-même, développant au fil des scènes une addiction à sa propre chair. Projeté dans le cadre d’une nuit thématique « Bon Appétit ! », l’œuvre imagine une forme inédite de désordre alimentaire, et elle s’avère, faut-il le préciser, assez crispante. On grince des dents, on se dit qu’il faut que ça s’arrête, et on ne met pas longtemps à s’attaquer soi-même à ses ongles. Les deux autres films de la soirée « Bon Ap’ ! » étaient American Burger (pas vu) de Bonita Drake et Johan Bromander (Suède), et Zombeavers (États-Unis) de Jordan Rubin, nanar potache où un groupe d’étudiants fornicateurs se retrouve décimé au bord de l’eau par des castors zombies. En voilà, un bon scénario ! Les grosses peluches qui jouent les monstres sont assez marrantes, il y a un peu de topless et même la présence d’un super pedigree, Lexi Atkins (Miss Illinois Teen 2010 + Miss Illinois 2014, on a fait des recherches), mais quand même, ça ne vaut pas le coup.

R.A.S. également du côté d’Out of the Dark, production US anecdotique tournée en Colombie, dans laquelle cachetonne Stephen Rea. Une histoire de gamins revenants qui fait piètre figure à côté, par exemple, du formidable L’Orphelinat de J.A. Bayona, Grand Prix 2009 du festival. Projeté en clôture, The Mirror (a.k.a. Oculus) est un peu plus intéressant avec son histoire de miroir maudit. Ça reste, cela dit, une production Blumhouse (les Paranormal Activity) sans trop de moyens ni d’imagination. The ABCs Of Death 2, second volume de l’anthologie de la mort produite par Magnet, était également exhibé sur les écrans gérômois, mais le film fait déjà l’objet d’une critique sur Khimaira (cliquez sur le titre en rouge !). Nous n’y revenons donc pas ici. En revanche, last but not least, impossible de passer sous silence Tusk, le dernier long métrage de Kevin Smith, avec Justin Long. Long avait bien dégusté à Gérardmer dans les griffes du monstre de Jeepers Creepers (sélectionné en 2002), il trouve dans Tusk un nouveau tortionnaire (joué par Michael Parks, déjà dans Red State du même K. Smith) qui le séquestre et s’emploie à le transformer en… morse ! Oui, vous avez bien lu, en morse, l’espèce de grosse otarie avec deux grandes dents ! Il faut voir comment il s’y prend… Passé l’heure de projo entre en scène Johnny Depp, venu s’amuser incognito (il n’est pas crédité au générique, il est grimé mais on le remet quand même), dans le rôle d’un flic québécois du nom de Guy Lapointe, presque aussi allumé que le barjot-vedette. La conclusion est d’une absurdité magnifique. On n’entend pas la chanson barrée des Beatles dans le générique de fin (« I am the walrus goo goo g’joob »), mais on aurait pu…

En plus de l’avalanche de films, le festival proposait des événements particulièrement jouissifs tels que l’indispensable Grimoire (le salon littéraire du festival, avec des dizaines d’auteurs invités), des expositions et une conférence passionnante sur l’histoire de la Hammer Films, menée par Christophe Gans (président du jury cette année), Christophe Lemaire (Mad Movies), Emmanuel Rossi (Tanzi Films) et Nicolas Stanzick, auteur d’un stupéfiant bouquin sur la célèbre maison de production britannique, Dans les Griffes de la Hammer, et que nous avons du reste rencontré en interview. Rendez-vous dans un prochain numéro de notre Manoir des Chimères pour découvrir l’entretien !

Un tout dernier mot concernant la petite révolution opérée cette année au sein de la billetterie. Après avoir fonctionné depuis ses débuts avec un système de passes assez discutable (n’ouvrant l’accès aux salles que dans la limite des places disponibles ; certains faisaient parfois la queue des heures pour se voir finalement refuser l’entrée), le festival s’est doté d’un service de réservation en ligne super efficace qui a simplifié la vie de tout le monde, des professionnels accrédités comme des festivaliers. Une initiative à renouveler impérativement l’an prochain. Il ne manque plus que le retour des glaces Thiriet et bretzels Ancel (jadis pourvoyeurs de calories sucrées-salées gratuites à l’entrée de chaque salle) pour que le bonheur d’être à Gérardmer se savoure avec délectation dans sa plus parfaite plénitude…