Tout cela me rappelle une histoire que me racontait mon grand-père… Les protagonistes de notre dossier sont quelques-uns à faire ce genre de réflexion, confrontés à ce que les antiques traditions de leur patelin recèlent de plus étrange ou de plus dangereux. Loin des festnoz et des démonstrations de bourrée, les légendes populaires recèlent leur lot de forces obscures et de créatures ancestrales, et ces quelques films récents viennent avec plus ou moins de bonheur nous le rappeler. Pour le pire, pour le meilleur, balade dans le cœur folklorique du cinoche de l’horreur.

Les contes et légendes populaires sont souvent utiles à dispenser une morale dissuasive, détournant les bambins de tentations qui pourraient s’avérer dangereuses (ainsi les fillettes entendant l’histoire du Petit Chaperon rouge n’auront pas envie, en principe, de s’enfoncer plus tard dans le bois pour fricoter avec « le Loup »). Il en va ainsi au Mexique où les mères de famille ne craignent pas de traumatiser leur progéniture en leur contant la triste histoire de la « Llorona », épouse trompée qui, de rage et de dépit, noya ses propres enfants avant de se jeter elle-même à l’eau, sous le poids de la culpabilité. Attention, les petits, soyez à l’heure à la maison, sinon vous risquez de tomber sur le fantôme de la dame qui, vêtue de sa robe de noces, enlève au crépuscule les enfants égarés !

Au nord du Rio Grande, cette « dame blanche » (donc rien à voir avec son pendant européen, qui fait de l’auto-stop la nuit sur les routes forestières) est apparue à des milliers de spectateurs dans The Curse of la Llorona (en v.f. La Malédiction de la dame blanche), film sorti en salles en début d’année et disponible chez nous depuis quelques jours en vidéo. Un cas manifeste d’appropriation culturelle (comme le qualifieraient tous les apôtres du politiquement correct), dans lequel les studios américains vampirisent le patrimoine immatériel mexicain. Cette petite production à 9 millions de billets verts n’a pas grand-chose d’intéressant à proposer, sinon une collection de « jump scares » qui, pour beaucoup de mangeurs de popcorn, constituent aujourd’hui un ingrédient indispensable à tout film d’horreur réussi (mais c’est plutôt sur les montagnes russes et dans les trains fantômes qu’on devrait espérer ce genre de petit coup de trouille). Dans le film, signé du dénommé Michael Chaves, le recours aux brusques effets de surprise donne parfois de jolis effets (voir la scène du parapluie au bord de la piscine), mais les commodités du script (objets magiques, apparitions hurlantes à répétition… on a même droit à la « traditionnelle » balle dans l’épaule qui, comme il est convenu, n’entame jamais la combativité du personnage blessé) empêchent de prendre au sérieux cette histoire sans subtilité aucune, à destination d’un public adolescent manquant de références solides et d’esprit critique.

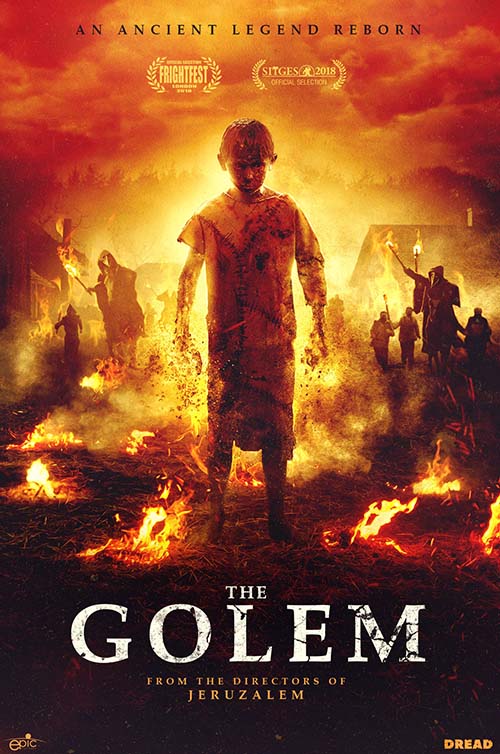

Les frères Doron et Yoan Paz, en revanche, ne peuvent pas être accusés d’appropriation culturelle. Après avoir livré la Ville sainte à des hordes de démons ailés dans Jeruzalem (2015), le duo de réalisateurs israéliens a choisi l’an dernier de réaliser un film en costumes remontant l’Histoire de quelques siècles pour mettre en images un vieux mythe de la tradition juive, celui du Golem. Créature qu’un rabbin façonne à partir de terre glaise, le Golem a pour but de défendre celui qui l’a créé, après quoi il retourne à son état initial de matière inerte. Dans The Golem, sorti en salles en Israël en janvier dernier, les frères Paz mettent en scène une petite communauté villageoise juive de Lituanie, aux alentours de 1670. Des familles qui vivent à l’écart du reste du pays, en autarcie, un choix d’existence d’autant plus pertinent qu’à l’extérieur une épidémie de peste fait des ravages. La tranquillité des villageois, tous pacifiques et sans armes, est un jour mise à mal par l’irruption d’une poignée de types agressifs n’admettant pas que la petite population juive soit épargnée par le fléau. Le recours au golem sera peut-être nécessaire pour se débarrasser des fâcheux…

Il y a bien un personnage de rabbin dans The Golem, un vénérable bonhomme à barbe blanche, mais ce n’est pas de lui qu’est censé venir le salut : les Paz brothers s’inscrivent dans une démarche progressiste et féministe, et ils donnent le premier rôle à Hannah, une jeune épouse endeuillée par la perte de son fils unique quelques années plus tôt. Depuis, la pauvre consacre de longues heures quotidiennes à la recherche de vérités existentielles dans la Torah. « Tu es une femme, tu es faite pour donner la vie et non pour passer ton temps plongée dans des lectures », décrète son mari Benjamin, un gars bienveillant mais désespérément conventionnel. Pas question pour lui d’admettre que sa femme se plonge dans l’étude des saintes écritures et veuille se faire aussi savante que le rabbin. Le spectateur, quant à lui, a tôt fait de se ranger au côté de cette héroïne indépendante dont la chevelure rousse renvoie à l’imagerie populaire de la sorcière. Seule face à ses choix, Hannah prend l’initiative de créer un golem, pour combattre le petit groupe d’envahisseurs mais aussi pour ressusciter par la magie Joseph, son enfant disparu (la créature prend ainsi les traits d’un garçonnet de dix ans). Le rythme lent peut déplaire à certains (malgré quelques coups d’accélérateur : le gamin s’y connaît pour faire exploser des têtes), mais difficile de ne pas reconnaître les qualités de ce beau film, porté par une interprétation excellente et un sens aigu du tragique et du pathétique.

Restons en Europe mais revenons à l’époque actuelle avec The Hallow, production britannique de 2015 motivée entre autres par l’envie du réalisateur Corin Hardy d’offrir un premier rôle à Joseph Mawle, comédien qu’il admire pour l’avoir vu notamment dans quelques épisodes de Game of Thrones. Lointainement inspiré de Straw Dogs/Les Chiens de paille de Sam Peckinpah, The Hallow (sorti dans les salles françaises sous le titre Le Sanctuaire) expose les déboires d’un couple de Londres et de leur bébé, exilés temporaires dans l’Irlande profonde pour raisons professionnelles : suite à la vente de vastes parcelles forestières nationales à des sociétés d’exploitation privées, Adam, le jeune père, vient inspecter l’état des arbres pour décider lesquels doivent être abattus. Or le domaine sylvestre n’est pas fréquenté que par des locaux taciturnes et méfiants vis-à-vis des Anglais : abrités en secret depuis des millénaires sous l’ombre des feuillus, des êtres (sur)naturels s’en prennent vite à l’ingénieur forestier et sa famille.

The Hallow réinterprète sur le mode de l’épouvante les figures féeriques du folklore irlandais. Pas de leprechaun à l’horizon, ni de banshee, mais un petit peuple d’aspect très inquiétant dont l’existence est consubstantielle à celle de la forêt. La présence de ces êtres au fort pouvoir de nuisance s’accompagne de l’infiltration de racines s’insinuant partout telles des serpents et toujours recouvertes d’un liquide noir et visqueux franchement dégueulasse. La nature et ses hôtes ont bien sûr le droit de se rebiffer contre ceux qui viennent tailler à outrance dans la forêt, il n’empêche qu’on a de la peine pour le pauvre Adam et les siens, pris pour cibles par des forces qui les dépassent. Loin des conventions hollywoodiennes, The Hallow est un vrai film d’horreur, ce n’est pas un spectacle facile, l’atmosphère y est lourde, humide, et certains assauts des créatures font serrer les dents. Dans le dernier acte, Corin Hardy reprend aussi avec inspiration le personnage traditionnel du changelin, créature que les malheureux parents trouvent dans le berceau en lieu et place de leur bébé, enlevé dans la nuit par les habitants de la forêt… Tout cela fit parfaitement frémir le jury 2015 du Festival du Film fantastique européen de Strasbourg, d’où Corin Hardy et son film repartirent récompensés d’un Méliès d’Argent.

La transition est aisée avec Dark Was The Night (2014), autre production d’intérêt malgré son titre qui a tout d’une lapalissade (« noire fut la nuit »). Nouveau monde et nouveau folklore puisque nous sommes ici dans le nord des États-Unis, cependant le message sous-jacent reste le même : à force de piller les ressources naturelles, l’Homme devra faire face à ses responsabilités et supporter les conséquences mortelles de ses actes. Ainsi la toute petite ville de Maiden Woods, bordée de forêts, devient le territoire de chasse d’une créature poussée hors de son espace naturel par les excès du bûcheronnage. On remarque des traces de sabots mystérieuses autour des maisons, et des coups de griffes sauvages sur les parois des granges… Dans les enclos, des animaux disparaissent et les chasseurs qui se hasardent dans les bois ne rentrent pas au bercail.

La logique scénaristique veut que le monstre n’apparaisse vraiment qu’en fin de métrage, à nos yeux comme à ceux du shérif Shields et de son adjoint Donny, héros de cette histoire. Les deux seuls représentants des forces de l’ordre de la bourgade sont interprétés par les excellents Kevin Durand (vu, depuis, en dératiseur new-yorkais dans la série The Strain) et Lukas Haas (révélé il y a plus de trente ans par le film Witness de Peter Weir). Shields et Donny, dont les portraits sont très fouillés, sont à pied d’œuvre dans les effrayantes scènes nocturnes annoncées par le titre, toutes efficacement mises en scène. Dommage seulement que l’écriture se relâche un peu sur la fin, et que la créature féroce, par son aspect et sa nature même, ne ressemble pas tellement à son modèle déclaré d’inspiration folklorique, le fameux Wendigo des croyances amérindiennes. Un reproche qu’on pourra faire aussi au film suivant.

Le Wendigo ne rôde pas de ce côté-ci de l’Atlantique, pas plus que les dénommés « skin-walkers », des chamans qui, à l’origine guérisseurs, ont basculé du côté obscur et jouent de très vilains tours aux humains. Croyance des Indiens Navajos, le skin-walker est capable de prendre l’apparence d’animaux sauvages comme le coyote ou le loup, une faculté qui a beaucoup plu aux auteurs de… Skinwalkers. L’œuvre date de 2006, elle est signée James Isaac, qui fit ses premières armes de réalisateur en 1989 avec The Horror Show (avec Lance Henriksen — le film fut distribué en vidéo en France sous le titre abusif House 3, alors qu’il n’a rien à voir avec House de Steve Miner ni House 2 d’Ethan Wiley). James « Jim » Isaac réalisa en tout cinq films avant de décéder en 2012 d’une leucémie, à l’âge de 51 ans (ce fut lui, également, qui envoya Jason dans le futur et dans l’espace en réalisant Jason X en 2001).

Skinwalkers a-t-il de quoi assurer la postérité à son défunt réalisateur ? Oui, pourraient avancer certains dans la mesure où cette histoire mêlant horreur et action suscite, à ce qu’on dit, une forte audience à chaque fois qu’elle est diffusée aux USA sur la chaîne Syfy. Le spectacle a en effet de quoi plaire à plus d’un Yankee : le décor est celui d’une petite ville typique avec sa « main street », son drugstore… Et surtout les héros ne perdent jamais une occasion de dégainer leurs armes à feu. Un véritable film d’horreur à destination des partisans de la NRA, où l’on voit des bipèdes zoomorphes s’affronter plus souvent avec des calibres qu’en sortant les crocs. Skinwalkers reprend moult situations typiques des westerns : l’arrivée en ville silencieuse d’étrangers à l’allure menaçante (ici à moto plutôt qu’à cheval), l’opposition de gangs rivaux, les échanges de coups de feu au carrefour de la rue principale, etc. Au milieu de tout ça, la comédienne Rhona Mitra (ci-dessus) défend son fiston, promis à une grande destinée si l’on en croit une certaine prophétie explicitée laborieusement par un scénario ni très malin, ni très cohérent. Les maquillages des créatures ne sont pas non plus terribles, et ajoutons enfin que l’unique représentant à l’écran de la nation indienne ne suffit pas à assurer au film une filiation évidente avec les skinwalkers, ces derniers s’apparentant bien plus à l’écran à nos bons vieux loups-garous européens.

Dernier arrêt en Scandinavie, et plus exactement en Norvège où Leo et Elvis ont un métier insolite : vêtus de masques et de combinaisons, les deux jeunes types nettoient les scènes de morts violentes. Débarquant un jour avec leurs brosses et leurs seaux dans une cabane au bord d’un lac, ils trouvent fortuitement une petite porte close dans le sous-sol, laquelle ouvre sur une pièce secrète…

La Norvège n’est pas une contrée si lointaine, pourtant connaît-on bien les créatures magiques de ce beau pays ? Une visite au Musée du Folklore norvégien, à Oslo, pourrait nous apprendre une foule de choses, sinon on peut en partie mettre ses connaissances à jour avec Thale (2012) d’Aleksander Nordaas, puisque dans la susdite pièce secrète, dans la cabane, se cache une créature issue tout droit des légendes nordiques : ravissante jeune femme toutefois dotée d’une queue de vache, Thale est une huldre. Longtemps avant que débute cette histoire, elle fut soustraite à la curiosité des hommes par un vieux savant qui préféra la garder cachée dès son plus jeune âge plutôt que l’abandonner aux expériences des scientifiques.

S’il eût été tourné avec des moyens importants et dans le souci de faire le show, Thale aurait pu être une histoire chargée d’explosions et de courses-poursuites, avec une héroïne fuyant des agents gouvernementaux ou que sais-je, sous la protection d’un chevalier servant tombé sous son charme surnaturel. Rien de tel ici : le petit budget a permis l’incrustation en post-prod. de quelques CGI de bonne facture, mais il a aussi contraint Aleksander Nordaas à tourner la quasi-totalité du film dans le sous-sol de ses parents. Le film nous montre pour l’essentiel un trio de personnages entre quatre murs, ce qui ne veut pas dire qu’on s’ennuie : le métrage est bref (1h18), de sales types armés vont finir par débarquer (on aura donc un peu d’action) et les informations sur Thale, livrées au compte-goutte, maintiennent l’intérêt tout au long du visionnement. Le personnage énigmatique autant que poétique est interprété par la comédienne Silje Reinåmo, qui joue la plupart des scènes dans le plus simple appareil. Une présence forte et un regard intense que le réalisateur employa une première fois dans In Chambers, court métrage de 2011 visible sur YouTube. Depuis Thale, Aleksander Nordaas a signé plusieurs courts, presque tous en animation.

Fin de la balade ? Pas tout à fait : si vous aimez les sirènes, vous ne pouvez pas passer à côté de The Lure, et sachez aussi que le Kelpie, créature irlando-écossaise, pourrait prochainement hanter les écrans à la faveur d’une production horrifique dont on ne sait pas encore grand-chose. Et gardons aussi l’œil ouvert sur l’arrivée, en principe l’an prochain, de Wolfwalkers, non un film voué à terroriser les foules mais un long métrage d’animation se déroulant dans l’Irlande médiévale, dominé par la figure du loup et signé Ross Stewart & Tomm Moore. Ce dernier fut l’auteur, il y a quelques années, de Brendan et le Secret de Kells ainsi que du Chant de la mer, fort jolie histoire de selkie…

Précédents dossiers :

Teenage & métamorphoses (juin 2019)

British indie horror (mai 2019)

Horreur et Baby-Sitters (janvier 2018)

Américains en vacances (septembre 2017)