Vestiges vivants des temps anciens, n’ayant pas évolué depuis le jurassique, les crocodiles, sachons-le, s’en prennent à nos semblables en moyenne une fois par jour. En réalité, les attaques ne sont pas toutes fatales mais au cinéma, c’est une autre histoire, et on ne compte plus les cas de touristes qui, à l’écran, ont trempé un orteil dans le marigot et achevé d’un coup leurs vacances dans des tourbillons d’écume sanglants. Le tour de la question en huit films, substantifique moelle du genre où, de la Floride à l’Australie en passant par l’Afrique — et les égouts de Chicago ! —, les sauriens font disparaître l’essentiel du casting dans la béance photogénique de leurs énormes mâchoires.

Autant le préciser d’entrée, les crocodiliens n’ont pas eu, jusqu’ici, les honneurs d’un chef-d’œuvre incontestable du film d’agression animale (un genre en soi dans le cinéma d’horreur, dominé par l’indétrônable Les Dents de la mer de Spielberg). Pour autant, est-il nécessaire d’exiger la perfection pour savourer les titres les plus sympathiques de la catégorie ? Non, évidemment, et bien des joies attendent quiconque n’aurait pas encore découvert, pour commencer, le tout récent Crawl (2019) du Français Alexandre Aja, déjà auteur, notamment, de Piranha 3D (2010). Nous voici donc dans un coin à crocodiles, ou plus exactement à alligators, la Floride, où l’arrivée d’un typhon sème une pagaille monstre : la pluie diluvienne s’abat en rideaux, les rafales à plus de 100 km/h envoient tout valser, la population est évacuée. Seuls demeurent, dans une bourgade en proie aux éléments, la jolie nageuse sportive Haley et son bricoleur de père, tous deux coincés dans le vide sanitaire de leur vieille maison de famille. Avec eux se sont installés un duo d’alligators, montés en ville avec les eaux…

« La peur est la plus vieille et la plus forte émotion de l’humanité, commenta Lovecraft, et le plus vieil et plus fort type de peur demeure la peur de l’inconnu. » On peut compléter l’analyse d’HPL en ajoutant que de toutes les peurs éprouvées par l’être humain, une des plus ancestrales est sans doute celle d’être mangé. Réfugiés derrière une barrière de tuyaux, infranchissable — provisoirement — pour les monstres, l’héroïne athlétique (Kaya Scodelario) et son paternel (Barry Pepper) auraient tout le temps de sombrer dans la panique, toutefois l’un et l’autre sont du genre combatif. Pas question de se morfondre dans l’attente d’hypothétiques secours : les héros nous embarquent avec eux à la recherche de toutes les solutions pour se tirer d’affaire, ce qui impliquera, comme l’indique le titre, de savoir ramper et nager, et vite ! L’histoire se déroule en grande partie dans l’espace restreint du sous-sol, mais le scénario trouve des idées pour mettre quand même le nez dehors, et on ne s’ennuie jamais. On reprochera quand même à ce métrage énergique des défauts patents, quoique devenus une convention du film de survie, à savoir une résistance invraisemblable des personnages aux nombreuses attaques et blessures.

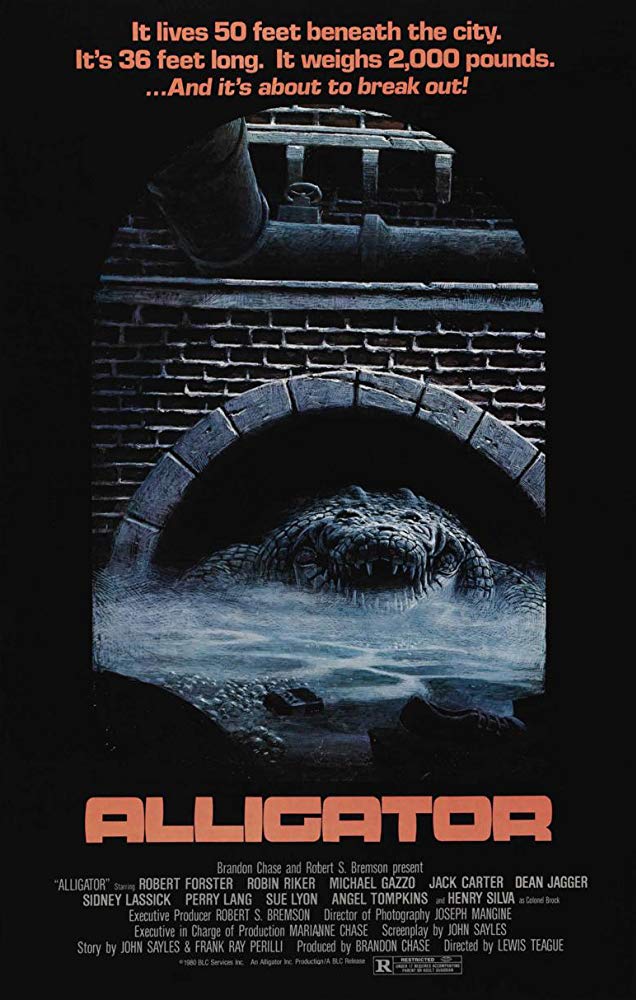

Sur le continent nord-américain, impossible, en principe, de croiser des sauriens en-dehors de la Louisiane et de la Floride, mentionnée plus haut. Mais ce serait compter sans l’imagination féconde des scénaristes et le poids qu’ont acquis certaines légendes urbaines. Ainsi, depuis un fameux jour de 1935 où de jeunes new-yorkais racontèrent avoir vu un croco s’extraire d’une bouche d’égout, certains se figurent que des bestioles du même acabit sillonnent anonymement les réseaux souterrains des grandes métropoles. C’est du pipeau, cependant l’argument parut assez plausible au scénariste John Sayles pour justifier le script de L’incroyable Alligator (Alligator, 1980), que mit en scène Lewis Teague. L’animal annoncé par le titre connaît donc ce destin peu commun : acquis par une fillette juste après sa naissance, alors qu’il ne mesure que quelques centimètres, « Ramon » — tel que la gamine l’a prénommé — finit jeté dans les toilettes bien avant qu’il n’atteigne la taille de dévorer toute la famille. Le reptile survit dans les égouts, se nourrissant entre autres de cadavres d’animaux bourrés d’hormones de synthèse, des cobayes dont se débarrasse clandestinement un laboratoire pharmaceutique. Parvenu à l’âge adulte, le croco dopé a largement acquis la taille de se faire remarquer !

Alligator est par conséquent un film à message — non à la science dévoyée par le capitalisme ! —, une plus-value idéologique appréciable car la mise en scène est sinon un peu étriquée (à l’image, le réseau d’égouts se limite à deux, trois couloirs humides dans lesquels on repasse sans cesse) et le déroulement des événements n’est pas d’une rigueur exemplaire : le croco apparaît un peu n’importe où, comme ça lui chante, il est capable de s’éclipser à reculons et filer se planquer sous un tas de poubelles pour surprendre un chasseur armé… Comme par miracle — mais où a-t-il trouvé l’adresse ? —, le mastodonte va même faire une descente punitive chez le patron du labo renégat producteur d’hormones ; il choisit en plus son moment, alors que le bonhomme cupide s’amuse en pleine garden-party entouré d’autres nantis, tous bons à croquer ! Des péripéties gauchisantes suivies de près par l’acteur Robert Forster, qui campe un outsider sympathique. Récemment décédé, Forster tient dans Alligator le rôle d’un flic décrié par ses collègues pour des motifs discutables, et qui prend sa revanche sur la vie, d’une part en révélant à tous les incrédules la menace du crocodile, d’autre part en séduisant la belle experte en erpétologie conviée à conseiller la police. Erpétologie, un vocable à retenir si jamais la lecture de ce texte devait éveiller des vocations scientifiques chez les jeunes visiteurs de notre webzine.

Le présent article se moque complètement de la cohérence chronologique, alors passons à 1976 et au film de Tobe Hooper Le Crocodile de la mort, en v.o. Eaten Alive (à ne pas confondre avec le film de cannibales Eaten Alive/Mangiati vivi d’Umberto Lenzi, au risque de passer pour un benêt dans les discussions de famille). À vrai dire, en dépit de son titre français et de la présence effective d’un saurien dans le décor, Le Crocodile de la mort pourrait presque sembler hors sujet dans ce dossier. Les mâchoires terribles de la bête chopent bien un petit clébard, elles croquent aussi dans la chair des premiers et des seconds rôles, cela dit les méfaits de l’histoire ne sont pas dus à l’animal, mais au propriétaire glauquissime d’un hôtel miteux attenant aux marécages. « Le vieux Judd » (Neville Brand), à demi ermite, soliloque beaucoup et s’avère en proie à diverses obsessions, notamment sexuelles : gare aux « fornicatrices » qui auraient le malheur de franchir le seuil de son établissement ! À la faux, à la fourche… beaucoup de monde y passe, des femmes comme des hommes, et le croco toujours affamé qui sert d’animal de compagnie au psychopathe est un adjoint précieux pour faire disparaître les corps.

Encore auréolé du succès retentissant de son Massacre à la tronçonneuse (1974), Tobe Hooper dirigea la majeure partie du film avant de quitter le plateau en fin de tournage, en raison de divergences artistiques avec la production (le chef-op’ Robert Caramico termina les prises de vue). Très apprécié de Quentin Tarantino (il a repris à son compte la première réplique du film dans le volet 1 de Kill Bill), Eaten Alive est sinon célèbre pour son atmosphère lugubre nappée de brume (l’histoire se déroule l’espace d’une nuit), pour la présence devant la caméra d’un Robert Englund juvénile (lequel soutient aujourd’hui en interview qu’une édition japonaise non autorisée inclut dans le montage des inserts pirates pornos) et pour sa bizarrerie générale, susceptible de mettre mal à l’aise plus d’un spectateur non averti. Les protagonistes forment un cortège de silhouettes louches, en crise ou désespérées (plus une fillette apeurée qui, la pauvre, hurle presque autant que Marilyn Burns à la fin de Massacre…), et les rares traits d’humour sont assurés par le comédien Stuart Whitman, gueule hollywoodienne aux 180 rôles qui, dans un uniforme de shérif, campe ici un modèle quasi indépassable d’inaction policière.

Les Dents de la mer mais aussi Mad Max, Predator, Alien… Ces titres prestigieux du cinéma anglophone ont servi de « source d’inspiration » à une pléthore de films bis italiens des années 1970-80. Dans la même mouvance que La Mort au large ou Orca, Alligator (c’est-à-dire Il fiume del grande caimano, 1979) profite du succès de Jaws en remplaçant le grand requin blanc par un crocodilien de belle taille. Nous sommes en Afrique équatoriale, où un promoteur yankee en tenue de safari se frotte les mains alors qu’arrivent les premiers clients de son village-vacances en bordure de fleuve. Dans les eaux claires, il n’est pas rare de croiser des alligators, aussi, pour écarter tout risque de rencontre entre estivants et carnassiers, des clôtures métalliques ont été solidement plantées pour protéger les eaux de baignades…

Né en 1928, le réalisateur Sergio Martino a connu une longue carrière dans le cinéma italien, explorant en bon artisan à peu près tous les genres — giallo, science-fiction, aventures, légèretés grivoises… Des dizaines de films dont cet Alligator tourné entre deux comédies, Week-end à l’italienne et Les Zizis baladeurs. Pour l’occasion, Martino reforme le duo Barbara Bach-Claudio Cassinelli (qu’il dirigea une première fois dans Le Continent des hommes-poissons, lointainement inspiré du Cauchemar d’Innsmouth de Lovecraft). Il fiume del grande caimano part d’un bon sentiment écologiste : ne visant que le profit, l’homme blanc déforeste à tout va pour créer des parcs de loisirs, et le « dieu-alligator » vénéré par une tribu locale figure aussi bien l’âme de la jungle martyrisée que son bras vengeur. C’est ce qu’il faut comprendre, mais le sous-texte positif n’excuse pas une réalisation semblant dater d’un autre âge, avec des raccords de montage hasardeux et surtout lorsqu’elle convoque face caméra une collection d’indigènes dont les us folkloriques sont mis en scène avec autant de finesse et de tact que les meilleurs gags de Tintin au Congo. N’empêche : quitte à voir des vacanciers venus se dorer la pilule sous les tropiques, et comme on n’a jamais vu Gérard Jugnot ni Josiane Balasko finir entre deux rangées de crocs, on a tout à fait le droit de préférer aux « Bronzés » de Patrice Leconte ceux de Sergio Martino.

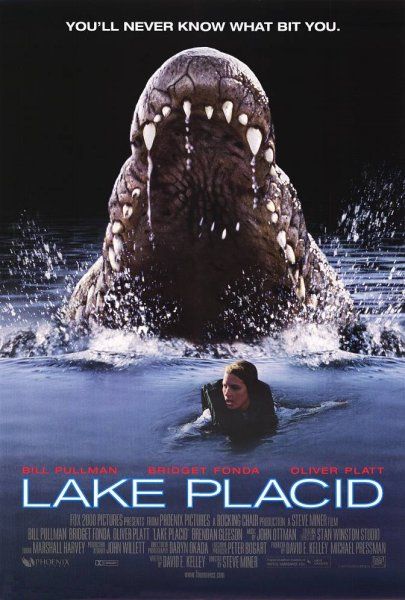

Dernière escale aux États-Unis avant de s’envoler pour l’Australie. Si les abords de Crystal Lake, New Jersey, sont hantées par Jason le mort-vivant, les eaux de Lake Placid, dans le Maine, dissimulent un crocodile asiatique ! Comment expliquer la présence de l’animal en ces lieux ? « À tous les coups, un abruti de Hong Kong s’en est débarrassé dans la chasse d’eau ! », déduit l’un des personnages, qui a sûrement vu le film de Lewis Teague cité en début d’article. Lake Placid de Steve Miner (réalisateur des deuxième et troisième films de la série des Vendredi 13, d’où notre allusion à Jason quelques lignes plus haut) rassemble autour d’un grand plan d’eau un petit groupe de personnages hauts en couleurs et tous campés par des comédiens de la A-list hollywoodienne : Bridget Fonda incarne une jolie scientifique en blouse blanche découvrant le travail sur le terrain, Bill Pullman porte une panoplie de ranger, Brendan Gleeson un uniforme de shérif, et le carré d’as est complété par Oliver Platt en millionnaire excentrique féru de chasse au croco. Les amis parviendront-ils à capturer l’animal géant qui a boulotté un plongeur ?

Lake Placid fait partie de cette catégorie de films chaleureux et divertissants qu’on découvre avec le sourire et qu’on apprécie de revoir ponctuellement, comme on rend visite à de vieux copains. L’histoire ménage des séquences à suspense bien troussées, mais cette production de 1999 est surtout une comédie de caractères des plus loufoques. Fonda et Pullman se tournent autour et s’apprivoisent, Platt et Gleeson se tirent la bourre en composant un savoureux numéro de duettistes crypto-gay, tandis que non loin, dans sa cabane, une veuve âgée faussement inoffensive invective tout le monde en jurant comme un charretier (une douzaine de « fuck » au compteur et des outrages à agent à n’en plus finir). Le tableau est réjouissant et les dialogues drolatiques sont donc ponctués par les interventions sanglantes du fameux crocodile, un animatronique élaboré avec grand talent par l’équipe de Stan Winston (le spectacle est assez gore, avec quelques membres et têtes arrachées). Un mélange de styles bien dosé, ce qu’on ne dira pas des nombreuses suites données au film, toutes des séries Z fauchées exclusivement destinées au marché de la vidéo.

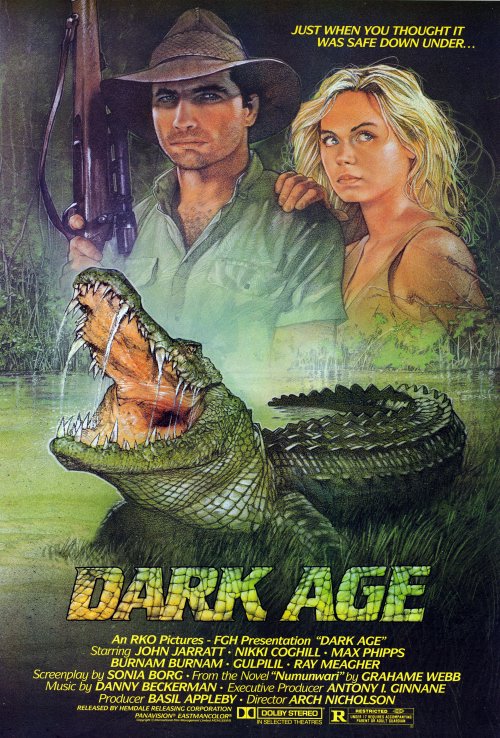

Et, comme annoncé, direction l’Australie pour clore ce dossier ! L’île-continent abrite une quantité redoutable d’animaux dangereux — veuves noires, serpents, oiseaux géants (gare au casoar !), sans oublier les créatures mortelles qui nous attendent à deux brasses de la plage, les méduses-boîtes ou le grand requin blanc… Le Territoire du Nord est celui des crocodiles marins, qui nagent dans l’océan aussi bien qu’en eaux douces. C’est ce qu’on peut apprendre en regardant Dark Age, film de 1987 qui fut distribué en France sous le titre éhonté Les Dents de la mort. Signé Arch Nicholson (disparu assez jeune en 1990, il fut notamment réal’ de seconde équipe sur le tournage de Razorback de Russel Mulcahy), ce film aujourd’hui méconnu met en scène la dualité classique entre les traditions ancestrales des aborigènes et le pouvoir politique des Blancs matérialistes. Lorsqu’un croco de neuf mètres se met à faire des siennes en dévorant notamment un garçonnet, c’est le branle-bas de combat chez les autorités, soucieuses de préserver la sécurité autant que l’attrait de la région pour les capitaux des investisseurs.

Dark Age, très apprécié de Quentin Tarantino (hum, j’ai déjà écrit ça quelque part…) est l’adaptation d’un roman du dénommé Grahame Webb, non un écrivain spécialisé dans l’horreur mais un scientifique expert de la vie sauvage et, surtout, des crocodiles. En Australie, Webb est un des fers de lance de la préservation des crocos et il dispose d’une chaire à l’Université de Darwin, ville où il a également créé un parc ludique et pédagogique tout entier dédié aux sauriens. En somme, pas le genre de gars à utiliser l’animal comme un épouvantail et le présenter comme l’ennemi juré de ses compatriotes. À l’image du bouquin, le film se montre très respectueux vis-à-vis de « Numunwari », tel que le nomment les Aborigènes, peuple mystique en communion avec la nature. Il en va de même avec le héros du film, un ranger du nom de Steve Harris qui, même s’il s’emploie à trouver et capturer la bête, ne tient surtout pas à la tuer… Une approche originale, qui tranche agréablement avec le schéma habituel du récit d’agression animale et invite à juger avec indulgence les quelques défauts du film — un rythme mollasson et une musique moche au synthé, typique des années 1980, qui s’accorde mal avec la beauté rugueuse des paysages australiens. À noter aussi que le rôle du gentil ranger est tenu par John Jarratt, une figure du cinéma des antipodes que beaucoup connaissent aujourd’hui pour son personnage de tueur psychopathe de l’outback dans Wolf Creek (2005) et Wolf Creek 2 (2013), tous deux de Greg McLean. Ce dernier et Jarratt s’apprêtent d’ailleurs à ajouter un troisième volet à la saga horrifique (au moment où nous publions cet article, Wolf Creek 3 est au stade de la préproduction), mais on peut aussi les retrouver au générique du film suivant.

Les films d’« ozploitation » déploient à l’écran tout ce que l’Australie a de typique : les grandes étendues désertique de l’outback, les bonds des kangourous, le son des didgeridoos, les 4×4 avec pare-buffle, etc. Sans oublier l’accent « aussie » tellement caractéristique et la présence des Aborigènes. Il n’y a pas tout ça dans Solitaire (2007, en v.o. Rogue) de Greg McLean, mais le film propose une excursion « down under » tout ce qu’il y a de plus dépaysant, au fil de l’eau, le long d’un bras de rivière du Territoire du Nord. À bord de l’esquif est rassemblée une collection de touristes aux profils très divers : un veuf moustachu avec bob et lunettes (c’est John Jarratt), un photographe lourdaud, un couple britannique sur la corde raide et leur gamine de 12 ans, le rédacteur d’un guide touristique américain, etc. Tous sont venus admirer les crocos et écouter les anecdotes de celle qui tient la barre, Kate (Radha Mitchell), un joli brin de fille qui n’a jamais quitté sa terre d’origine. Les choses se corsent lorsqu’un spécimen de crocodile beaucoup plus gros que les autres s’en prend au bateau et contraint les personnages à se réfugier sur un îlot en plein milieu de la rivière…

Très réussi plastiquement, bien rythmé, doté d’une intrigue simple et efficace, Solitaire a peut-être le tort de confondre crocodile et requin : comme la surfeuse jouée en 2016 par Blake Lively dans Instinct de survie, les malheureux héros sont isolés sur un bout de terre et cherchent longuement comment s’échapper, tandis que la menace rôde quelque part sous l’eau. Pourquoi le croco ne se sert-il pas de ses quatre pattes pour grimper au milieu de ses victimes et faire un carnage ? Mystère. Il est dit que l’animal n’est pas très adroit hors de l’élément liquide, alors admettons que venir chasser sur le sable ne soit pas dans ses habitudes. L’excellente équipe des effets visuels a en tout cas fignolé un croco particulièrement massif et réaliste (tous les films de cette sélection ne peuvent pas en dire autant), que la scène conclusive, pleine de suspense, permet de dévoiler sous toutes les coutures. Loin des excès de violence des Wolf Creek (et du calvaire vécu par Daniel Radcliffe dans Jungle), Solitaire reste sans doute le film le plus accessible, distrayant et grand public de Greg McLean. Il s’avère aussi très clément avec ses personnages (seuls les moins sympathiques du lot finissent dans le croco). Au final, on tient quand même là un des meilleurs exemples de cinoche de trouille avec crocodile.

Dernier titre de notre petite sélection mais à même de figurer en bonne place dans tout Top 5 — où même Top 3 — du film de croco, Black Water (2007) d’Andrew Traucki débute par quelques infos liminaires précisant que ce que nous allons voir est « inspiré de faits réels ». En effet, tout semble plausible dans cette odyssée pathétique de trois touristes (une future maman accompagnée de son mari et de sa sœur) venus passer une quinzaine de jours au vert après les festivités de Noël (qui, comme chacun le sait, tombent au début de l’été dans l’hémisphère sud). Après la visite d’un parc à crocos (celui de Grahame Webb, à Darwin, mentionné plus haut !), le trio opte le lendemain pour une journée de pêche dans la mangrove. L’expérience tourne court avec l’irruption d’un saurien qui renverse le bateau léger et contraint la petite famille à trouver refuge dans les hauteurs de la forêt aquatique. Comment regagner la civilisation sans moyen de communication ni de locomotion ?

Tourné avec des moyens modestes, doté d’une photo naturaliste qui lui donne des airs de documentaire, Black Water n’a rien d’un roller-coaster hollywoodien. La complainte austère d’un violoncelle, dans la bande son, accompagne le désarroi des personnages, qui tentent ce qu’ils peuvent pour leur salut en se risquant à quelques pas dans les eaux dormantes (il faut s’en méfier, c’est bien connu). Des moments tendus, d’autant que de nombreux plans ont été tournés avec le concours d’un véritable crocodile ! Le montage recèle également plusieurs petits plans-séquence en macro représentant des scènes de prédation (des fourmis qui embarquent un cadavre d’insecte sur leur dos, une araignée festoyant dans sa toile pleine de moucherons…). Ces séquences à 100% animalières font écho à l’intrigue principale et, tout en étant très joliment filmées, nous signalent crûment que tout un chacun, un jour, est susceptible de devenir gibier. Méditons sur cette conclusion…

Nos précédents dossiers cinéma :

Teenage & métamorphoses (juin 2019)

British indie horror (mai 2019)

Horreur et Baby-Sitters (janvier 2018)

Américains en vacances (septembre 2017)