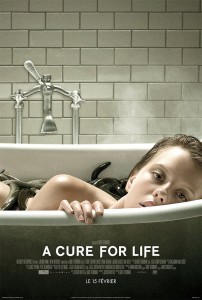

Verbinski, Gore. Il n’est pas donné à tout le monde de porter un prénom pareil, pour autant le réalisateur des trois premiers Pirates des Caraïbes s’était jusqu’ici peu frotté à l’horreur (voir le remake pas terrible de Ring, en 2002). Après l’épopée western incomprise Lone Ranger, il y a quatre ans, Verbinski nous gâte avec une histoire abracadabrante de cadre sup’ new-yorkais égaré dans les méandres d’un étrange sanatorium des Alpes suisses, où le secret médical s’avère encore plus farouchement gardé que peut l’être, ailleurs en Helvétie, son équivalent bancaire.

Les montagnes suisses vues à travers l’objectif de Verbinski ne sont pas celles d’Heidi, le paysage n’a rien d’une carte postale bucolique avec edelweiss et chalets. Le héros de l’histoire, dénommé Lockhart (joué par Dane DeHaan, le Valérian de Luc Besson, fin juillet dans les salles), débarque de Manhattan dans un univers de conte où un luxueux château — le fameux sanatorium —, perché sur un sommet, domine un lugubre village de gueux buveurs de lager. Envoyé en urgence récupérer le P.-D.G. dépressif de sa boîte, en soins dans l’établissement, le trader Lockhart, avec son arrogance de façade (il est lui-même un peu perturbé, travaillé par la culpabilité), découvre qu’une fois passé les grilles noires du domaine, il n’est pas évident de repartir…

Disons-le tout de go : le décor autant que le point de départ de l’aventure macabre n’ont rien d’original pour l’amateur de fantastique. Le cadre suisse, le château, le village ont tout d’une resucée de Frankenstein, et le pitch à base de héros candide en milieu étranger, sentant un piège se refermer sur lui, a déjà servi à maintes reprises, chez Edgar Poe (Le Système du docteur Goudron et du professeur Plume, porté en 2014 à l’écran par Brad Anderson) et Bram Stoker (Harker dans le repaire de Dracula), au cinéma chez Scorsese (Shutter Island), Dario Argento (Suspiria) ou Mario Bava (Gli orrori del castello di Norimberga). Mais bon, on sait que toutes les histoires ont été racontées, et le plus important réside dans le fond du sujet (qu’on taira ici pour ne rien déflorer) et dans la manière de l’exploiter.

Verbinski, justement, ne manque pas de style, et le cachet visuel de A Cure for Life est le fruit d’une minutieuse recherche esthétique : le cinéaste est allé chercher (non pas en Suisse mais dans le Bade-Wurtemberg) un édifice majestueux, le château Hollenzollern (où Kubrick posa jadis ses caméras pour Barry Lyndon), dont il fait une des vedettes de son film. Bien sûr, tout n’a pas été tourné sur place (plusieurs intérieurs ont été filmés dans les studios Babelsberg, à Potsdam), mais on se régale à explorer dans les pas du héros les longs couloirs blancs, d’une propreté suspecte, les sous-sols carrelés, labyrinthiques et embrumés de vapeur, où des ancêtres fortunés viennent prendre les eaux. Une vieille Europe de légende, figée dans le temps, où la caméra caresse la matière minérale — les massifs montagneux, les pierres taillées du château, jusqu’aux poignées gainées de porcelaine des portes de chambre et des chasses d’eau.

Le maître des lieux, un toubib du nom de Volmer, n’inspire pas la confiance (il a les traits de l’Anglais Jason Isaacs, qui déjà jouait les Méphistophélès dans le remake télévisuel tarte à souhait de Rosemary’s Baby, en 2014). On a tôt fait d’identifier Isaacs comme le méchant de l’histoire, prompt à faire avaler des paquets de couleuvres, reste encore à savoir ce qu’il bricole au juste dans son paradis thermal où les patients se gavent d’eau du matin au soir. L’énigme tourne en fait autour d’un autre personnage autrement plus intrigant, la jeune et jolie patiente Hannah, robe vaporeuse et pieds nus, interprétée par une autre Anglaise, Mia Goth, au patronyme prédestiné pour une telle histoire. Il semblerait qu’Hannah soit là depuis toujours, aux ordres du seigneur du château, arpentant de ses charmants petons les murailles de la forteresse. Pour comprendre qui est Hannah, qui est Volmer, il faut pour notre héros Lockhart vaincre les apparences et scruter les détails, comme le suggèrent les superbes jeux sur les reflets et les nombreuses mises en exergue du motif de l’œil (à l’intérieur des plans et jusque dans la bande son, où s’invite grâce un juke-box le groupe de metal indus Oomph! avec la chanson Augen Auf — « Ouvre les yeux »). Verbinski use et abuse d’un autre leitmotiv, celui de l’anguille, créature insaisissable, effrayante et sombre, autant que la vérité qu’il s’agit pour Lockhart de mettre au jour.

A Cure for Wellness (titre original) est sans doute un rien trop long (2h26), mais le charme indéniable du film opère et nous fait sans peine tenir la distance. Le gothique classique de Stoker, Poe et Shelley se marie à merveille avec des éléments connexes modernes, soit une multitude de visions étranges (et parfois inconfortables, les nœuds grouillants d’anguilles comme les nudités d’octogénaires) et quelques brusques poussées d’adrénaline (dont un accident de la route avec cervidé monté avec une efficacité redoutable). Gore Verbinski, à la fois coscénariste et metteur en scène, dépasse avec A Cure for Life son statut de film-maker hollywoodien doué pour accéder à celui de véritable auteur, et il serait juste que les membres éminents de l’AMPAS de souviennent de lui lors de la cérémonie 2018 de remise des Oscars. Sinon, pour terminer avec la jolie Mia Goth (et revenir à Suspiria, mentionné plus haut), la comédienne sera au générique du remake italo-américain du célébrissime film d’Argento, tourné par le Sicilien Luca Guadagnino. Le film est actuellement en postproduction, Mia y tient le rôle de l’apprentie-danseuse Sara, ce qui devrait la condamner à une mort violente, qu’on espère aussi sensuelle que sanglante…

Film sorti le 15 février 2017.