Gérardmer, 19ème ! Une édition 2012 qui a failli ne pas voir le jour. L’argent est indispensable pour dégommer les loups-garous, il l’est aussi pour assurer la bonne tenue de la fête annuelle vosgienne, dont le sort financier était encore incertain un mois à peine avant l’ouverture. Le rendez-vous a cependant bien eu lieu, et les cohortes de fidèles ont répondu présent à l’appel des salles obscures. Du côté de la programmation, après une sélection 2011 en-deçà des précédentes, le festival se devait de redresser la barre. Mission accomplie, mais le choix des titres inscrits dans la compétition en a laissé plus d’un dubitatifs : les gros calibres, les titres les plus originaux ou tapageurs (tels The Theatre Bizarre, The Divide ou le magnifique Perfect Sense) se cachaient presque tous dans les sections parallèles.

THE THEATRE BIZARRE de Douglas Buck, Buddy Giovinazzo, David Gregory, Karim Hussain, Jeremy Kasten, Tom Savini et Richard Stanley (États-Unis/France) — Hors compétition

Ouvrons le bal avec un de mes coups de cœur du festival, qui réunit pas moins de sept réalisateurs : comme l’expliquent les coproducteurs français du film, Jean-Pierre Putters et Fabrice Lambot, venus présenter leur bébé aux festivaliers, The Theatre Bizarre s’inscrit dans la grande tradition du film horrifique à sketches. Au programme, une anthologie de sept courts métrages conçus autour d’un seul et même thème, le grand-guignol. L’un des cinéastes, Karim Hussain, avait fait le déplacement de son Canada natal jusque dans les Vosges pour appâter le public : attention les yeux, The Theatre Bizarre est un film authentiquement inspiré par le Diable, et l’on y voit du sang, du sexe, de la violence. Caramba !

L’ensemble des segments remplit largement le quota d’images fortes. Érotisme et gore sont au programme de la plupart des petits films, d’une qualité homogène. Les sept courts distillent des ambiances très différentes. La Mère des crapauds (mis en scène par le Sud-Africain Richard Stanley) visite la France des légendes en plantant son décor dans la cité ariégeoise de Mirepoix, haut lieu de la sorcellerie médiévale ; I Love You de Buddy Giovinazzo raconte un drame berlinois aux contours classiques mais à la chute sanglante, fondé sur le triangle mari, femme, amant ; Wet Dreams, signé Tom Savini, reprend la même formule amoureuse pour nous conter la vengeance d’une épouse flouée qui entend couper court (aïe !) aux infidélités de son bonhomme… Un titre se détache du lot, The Accident de Douglas Buck, bulle de délicatesse dans cet océan d’outrances : l’histoire met en scène une fillette témoin avec sa maman d’un accident de la route. D’où un questionnement légitime de la gamine sur l’inéluctabilité de la mort et le sens que l’on doit donner à la vie. Un très joli film. Au terme de leur présentation, Putters et Lambot ont déclaré vouloir être de retour dès l’an prochain à Gérardmer avec un nouveau métrage. C’est tout le mal qu’on leur souhaite !

RABIES (KALEVET) de Aharon Keshales et Navot Papushado (Israël) — Hors compétition

Des dialogues en hébreu ne sont pas la seule originalité de ce Kalevet, que l’on doit à un duo de jeunes réalisateurs nés à Jaffa et Haïfa. Comme sans doute plein d’autres festivaliers, je ne savais rien du film avant que les lumières de la salle ne s’éteignent. D’où un plaisir d’autant plus grand, car Rabies (titre international) ne ressemble à rien de ce qu’on a pu voir jusqu’à présent.

Ce « premier slasher israëlien » a été tourné pour quelques shekels, en plein jour, dans le décor unique d’un parc forestier à côté de Tel-Aviv. Les réalisateurs rassemblent les personnages-types de ce genre de film — des étudiantes sexy, un duo de flics, un tueur fou… — qu’ils lâchent dans la nature pour mieux nous surprendre : l’assassin psychotique passera le plus clair du temps à dormir, et c’est une cascade ironique de méprises, de hasards malheureux et d’engueulades qui auront raison des personnages, presque tous voués à une mort sanglante. Une première œuvre diaboliquement bien écrite, servie à l’image par un sens efficace de l’ellipse. Et le jeu de massacre est assorti d’une étude de caractères bien troussée, dominée par un personnage de flic immature et phallocrate, violeur en puissance, campé avec assurance et ray-ban par un certain Danny Geva. Le vrai croquemitaine de l’histoire, c’est lui. On le déteste autant qu’on aime le film.

EVA de Kike Maíllo (Espagne) — Compétition

(Prix du Public)

On ne découvre pas souvent de productions de S.F. dans la sélection de Gérardmer, et les films tout public n’y sont pas non plus légion. Surprise : Eva est l’un et l’autre. Nous sommes en Espagne aux alentours de 2050, une époque où les robots humanoïdes ont envahi le quotidien. Un jeune prodige de la robotique, Alex Garel, est appelé par son ancienne université pour relever un défi à la hauteur de ses talents : concevoir une toute nouvelle ligne d’enfants-androïdes au sommet de l’intelligence artificielle.

Eva frappe d’emblée par une ambiance éco-futuriste inattendue et paisible. « Dépeindre un avenir glauque ne m’intéressait pas, explique le réalisateur Kike Maíllo dans le dossier de presse. J’avais plus dans l’idée de créer une atmosphère suggérant une coexistence pacifique entre l’homme et la nature. » Le cinéaste laisse donc de côté toute prospective extravagante ou violente au profit d’une intrigue centrée sur une poignée de personnages, dans le cadre ouaté d’un gros bourg au cœur de montagnes enneigées. C’est là que le héros, Alex, de retour dans le pueblo après des années à l’étranger, fait la connaissance de sa nièce Eva. En quête d’inspiration pour mener ses recherches, il trouve en la fillette de 10 ans une muse idéale : Eva est vive, drôle, curieuse, elle a de la répartie, c’est une perle d’intelligence dont il aimerait porter l’éclat à sa future création robotique.

Malgré la présence d’un grand nom de la science-fiction, Enki Bilal, à la tête du jury, Eva est reparti de Gérardmer récompensé uniquement par le public. Un sort un peu injuste pour ce film quasi parfait qui propose une approche de la technologie moins scientifique que poétique, évoquant Asimov autant que Carlo Collodi. La distribution est dominée par Claudia Vega, qui interprète Eva. La jeune comédienne a été recrutée après les auditions de plus de 3000 fillettes. Formidable de naturel, elle apporte à la fois fraîcheur et aplomb à son personnage. L’ombre de son petit manteau rouge suit longtemps les pas des spectateurs après la fin de la projection. Eva sera dans les salles françaises le 21 mars 2012.

EMERGO de Carles Torrens (Espagne) — Hors compétition

Une nouvelle histoire de hantise/possession relatée au moyen de caméras intradiégétiques façon [REC], Blair Witch Project, etc. La liste est aujourd’hui longue comme le bras et elle continue de s’étirer (voir, plus loin, le cas de Grave Encounters). Pourtant, si le dispositif paraît éprouvé, Emergo éclate comme une véritable révélation de talents. Rodrigo Cortés, ici scénariste, a déjà fait ses preuves en tant que cinéaste grâce au multi-récompensé Buried, mais on connaissait moins le réalisateur Carles Torrens, jusqu’ici auteur d’un téléfilm et de quelques courts métrages.

Torrens dépasse la routine du genre en s’appuyant sur presque tous les supports film existants — Vidéo HD, 8, 16 et 35mm — pour varier les textures et donner à son film un cachet visuel assez bluffant. Il n’y a là aucune affèterie : les changements de rendu sont justifiés par le scénario, dans lequel un trio de parapsychologues truffe un appartement de divers équipements (caméscopes, paluches, infrarouges…) pour y déceler une présence maléfique.

Menée par un personnage de parapsy inhabituel (le gars est un sceptique convaincu pour qui le surnaturel n’existe pas !), l’équipe fait la connaissance des trois membres de la famille White, les occupants de l’appartement, harcelés, semble-t-il, par des manifestations de poltergeist. Dans le rôle du père, Alan, le comédien Kai Lennox (ci-dessus) est une autre découverte. Lennox n’a pas l’habitude d’occuper le haut de l’affiche, c’est un acteur de deuxième, voire de troisième plan, au physique de monsieur tout-le-monde. Il est ici formidable dans un rôle de pater familias sur le point de craquer. Alan White est veuf et sans emploi, et il a à charge ses deux enfants, Benny et Caitlin. Le premier est encore un gamin, la seconde est une ado en crise qui ne supporte plus la cohabitation avec son père.

Étonnamment, le film gagne en intensité au fur et à mesure qu’on s’écarte — à tort ? — de l’hypothèse d’un phénomène irrationnel : la tension qui règne dans l’appartement est surtout due à l’équilibre affectif précaire du foyer, dont l’existence est empoisonnée par un nœud complexe de sentiment de culpabilité, d’angoisses, de rancœur. L’expérience tourne à la psychanalyse collective et culmine lors d’une scène de confession renversante, face caméra, du père de famille. Des minutes d’une densité exceptionnelle. On n’attendait a priori pas grand-chose de ce film d’épouvante banal sur le papier. Emergo transcende son argument éculé de maison hantée pour se transformer, sur l’écran, en une passionnante expérience de cinéma.

THE DIVIDE de Xavier Gens (USA) – Hors compétition

L’ouverture de The Divide est d’une efficacité redoutable, dépeignant en quelques plans la faillite du genre humain : par la baie vitrée d’un gratte-ciel, une belle jeune femme, Eva (Lauren German), voit le feu nucléaire s’abattre sur New York. Derrière elle, c’est la panique, les autres habitants du building dévalent les escaliers. Eva est emportée par le flux humain et se retrouve une centaine de mètres plus bas, cloîtrée dans un sous-sol où elle et huit autres survivants vont cohabiter à l’abri des radiations mortelles. À l’intérieur du blockhaus de fortune, les rapports humains vont subir une dégradation inexorable, un retour à la barbarie déclenché par la recherche du pouvoir et de la nourriture. L’intrigue intra-muros de The Divide est une métaphore de la fin de la civilisation.

Xavier Gens avait présenté son premier film à Gérardmer il y a quatre ans. Frontière(s) avait alors été projeté hors compétition. Rebelote avec ce nouveau titre, que les programmateurs ont choisi de mettre en avant en le réservant pour la soirée de clôture. Une décision étrange compte tenu de la force du film. On en viendrait presque à se demander si la direction du festival ne chercherait pas à ménager les célébrités qui composent le jury, les craignant peu versées dans ce genre d’excès. Car c’est un fait, The Divide n’est pas un film facile, il est dur, éprouvant, et malgré la présence d’un véritable all-star cast (Lauren German, Michael Biehn, Rosanna Arquette, Milo Ventimiglia…), ces deux heures de huis clos post-apo. ne s’adressent qu’à un public averti qui ne craint pas l’expérience d’un cauchemar nihiliste, par ailleurs brillamment mis en scène. Mention spéciale à la revenante Rosanna Arquette, aujourd’hui plus discrète que sa sœur Patricia et qu’on n’avait plus vue sur le devant de la scène depuis un bout de temps. L’actrice, aussi belle qu’à l’époque du Grand Bleu, n’a pas craint de laisser quelques plumes en incarnant Marylin, au destin douloureux. Les épreuves endurées par le personnage auraient fait reculer bien des consœurs comédiennes à la notoriété équivalente, et Rosanna s’en tire avec tous les honneurs. Il y aurait de quoi briguer un Oscar du second rôle si ce genre de film extrême avait droit de cité dans la short list de la grand messe hollywoodienne. Sans intérêt pour le grand public — qui préfère s’abrutir devant Intouchables ou le dernier Kad Merad —, The Divide ne sortira pas dans les salles françaises mais directement en vidéo, en juin 2012.

BLOOD CREEK (TOWN CREEK) de Joel Schumacher (USA) — Hors compétition (Section “Extrême”)

Cette année, le festival inaugurait une nouvelle section, baptisée « Extrême », née des cendres de la défunte compétition des « inédits vidéo ». En dépit du label, rien de vraiment effroyable à se mettre sous la dent, à l’exception, éventuellement, de ce Blood Creek, tourné il y a déjà trois ans et toujours en attente d’un distributeur dans l’Hexagone. Un film de commande pour le réalisateur Joel Schumacher qui, loin des fastes de ses deux Batman ou du Fantôme de l’opéra, signe une toute petite série B. Le prologue dans la langue de Goethe n’est pas mal : dans les années 1930, la famille Wollner, des paysans allemands vivant aux États-Unis, reçoivent chez eux un émissaire du IIIème Reich. Le dénommé Richard Wirth (Michael Fassbender) est un soi-disant universitaire, envoyé par les sbires d’Hitler pour étudier une pierre de rune, artefact magique que les expatriés ont retrouvé sur leur terrain. Des séquences en scope tournées en noir et blanc où Schumacher ose un hommage plaisant à l’expressionisme allemand.

Le scénario aurait pu être intéressant s’il avait développé ce point de départ et dépeint le calvaire de la famille de fermiers, vampirisés par le nazi féru d’occultisme. Au lieu de ça, l’histoire fait un bond de 70 ans en avant pour imposer un héros moderne tout en muscles prêt à se castagner contre le SS, toujours en activité — la pratique de la magie noire l’a fait virer zombie ! Et comme le héros en question a le crâne rasé de Dominic Purcell, alias Lincoln Burrows dans Prison Break, il débarque dans la ferme de l’horreur accompagné de ses flingues et de son frangin ! Après, c’est la routine : impacts de balle sur morts-vivants, éclatement de boîte crânienne au tisonnier, décapitation au fil barbelé (!). Les effets de maquillage sont réussis, les CGI un peu moins. Tout cela est extrême…ment anecdotique.

GRAVE ENCOUNTERS des Vicious Brothers (Canada) — Hors compétition (Section “Extrême”)

Le « found footage » de cette sélection 2012. Dans la séquence en prologue, le film est présenté comme un montage de rushes authentiques tournés par une équipe de reporters du paranormal dans un lieu réputé hanté. Le présentateur Lance Preston et son équipe posent les caméras de leur émission Grave Encounters dans un hôpital psychiatrique désaffecté où, paraît-il, les revenants pullulent. Le challenge : se faire enfermer une nuit durant dans le vieil hosto en compagnie des spectres et en ramener des images exclusives de rencontres de l’au-delà.

Les « Vicious Brothers », soit Colin Minihan et Stuart Ortiz, se sont fait la main sur des clips, des publicités et des séries tv avant de s’attaquer à ce long métrage. Ils prennent dans un premier temps le parti de l’humour satyrique, et c’est réussi : dans l’asile, les « journalistes » sont aussi arrogants que sans-gêne, ils forcent les propos des témoins, soudoient un cantonnier mexicain pour qu’il raconte avoir vu un fantôme… Le clou du show est l’entrée en scène d’un prétendu medium venu prêter main forte aux professionnels de l’étrange. Le charlatan fait son cinéma devant les caméras, c’est très drôle, et le film souligne avec malice l’arnaque manifeste que constitue ce genre d’émissions à sensations. Et puis, au bout d’un moment, on ne rit plus du tout, car il s’avère que l’hôpital est bel et bien hanté. Gare au retour de bâton !

Dommage que les Vicious Brothers ne soient pas autant inspirés pour l’horreur que pour la comédie. Dans sa deuxième moitié, leur film réussit à inquiéter tant qu’il tire profit d’une certaine économie de moyens. Lorsque des créatures font leur apparition dans le cadre, c’est une autre histoire, et la mise en scène frise parfois le ridicule. Mais le sort funeste réservé aux escrocs de la télé-réalité a un côté éminemment jouissif. Moi qui ai toujours rêvé d’un dérapage sanglant du style « meurtre dans le Loft », j’ai été servi…

CHOOSE de Marcus Graves (États-Unis) — Hors compétition (Section “Extrême”)

Au fond du panier gérômois, on a trouvé cet énième ersatz de Saw, premier film d’un certain Marcus Graves qui met sous le feu des projecteurs la jolie Katheryn Winnick, aperçue dans tout un lot de séries B/Z comme Hellraiser 8 (elle porte aussi très bien le bikini, vous n’avez qu’à taper son nom sur Google Images). Winnick incarne avec conviction (mais avec un talent dramatique relatif) une étudiante en journalisme, Fiona, enquêtant sur les méfaits d’un tortionnaire en série. Dissimulé sous une capuche, le sadique s’en prend à des quidams, a priori sans lien entre eux, qu’il place devant un dilemme : il demandera à un top model si elle préfère perdre la vue ou être défigurée, à un pianiste s’il choisit de perdre l’ouïe ou l’usage de ses mains, etc. D’où le titre du film.

Épaulée par son flic de père (Kevin Pollack), Fiona va résoudre l’affaire en surfant sur le Web (je le disais à l’instant, Google, c’est très utile !). Ses investigations lui feront croiser le chemin de quelques comédiens dont on avait un peu perdu la trace, tels Bruce Dern ou Lenny von Dohlen (le héros d’Electric Dreams, comédie sentimentalo-numérique de 1985, aujourd’hui film-témoignage sur la préhistoire de l’informatique domestique). Vers la fin, le criminel envoie un mail à la championne pour l’inviter à venir faire sa rencontre un soir, toute seule, dans un lugubre asile psy désaffecté. Ce qu’elle va faire, et elle va se retrouver bien embêtée. Sans commentaire.

JUAN DE LOS MUERTOS d’Alejandro Brugués (Espagne/Cuba) — Hors compétition

Le titre clin d’œil annonce les ambitions et les limites du projet. Juan de los muertos n’est autre qu’une « relecture » cubaine de Shaun of the Dead. La formule est la même que celle de la zombie comedy d’Edgar Wright : une petite bande de glandus/losers sympathiques, qui prennent la vie comme elle vient, doit se retrousser les manches pour combattre une invasion de zombies.

L’originalité du film vient de son décor, La Havane, un territoire jusqu’ici préservé de toute attaque de morts-vivants. Un cadre qui a son importance : Cuba est un pays qui se prépare depuis 50 ans à un conflit contre les États-Unis, et voilà que la population doit faire la guerre à des zombies. Bien entendu, les autorités refusent de reconnaître la nature de l’agresseur et qualifient les cadavres ambulants de dissidents à la solde de l’impérialisme US. Pendant que les médias relayent le message officiel, l’hécatombe va bon train, et le film célèbre le côté démerdard des Cubains : le héros de l’histoire, Juan (campé par le dénommé Alexis Díaz de Villegas, un sosie hispanophone de Smaïn !), cherche comment tirer profit de la situation. Avec sa fille et ses meilleurs potes, il lance une petite société de dézingage de morts-vivants. Le téléphone n’arrête pas de sonner, donnant le coup d’envoi d’expéditions armées, drolatiques et sanglantes, dans les appartements des Habaneros.

Juan de los muertos a quand même du plomb dans l’aile. Le montage patine plus d’une fois, encombré de quelques séquences inutiles. Mais on rigole aussi beaucoup, grâce à des dialogues très vifs et à des scènes d’humour slapstick (la séquence du fusil-harpon chez le couple de retraités est un vrai bonheur !). Il n’est pas évident que le film soit distribué en salles de ce côté-ci de l’Atlantique, ce sera donc sans doute (prochainement ?) en dvd que vous pourrez découvrir en France les exploits de la bande à Juan.

LA MAISON DES OMBRES (THE AWAKENING) de Nick Murphy (Royaume-Uni) — Compétition

(Prix spécial du Jury)

La Maison des ombres est, avec Babycall de Pål Sletaune, l’un des deux portraits de femme de la compétition. L’héroïne de Nick Murphy se nomme Florence Cathcart. Cette jeune femme de caractère vit dans le Londres des années 1920, alors que chaque famille ou presque porte le deuil d’un être cher, disparu dans la Grande Guerre. La période est florissante pour les spirites charlatans qui prétendent entrer en contact avec les défunts, et Florence jouit d’une grande célébrité pour avoir éventé nombre d’arnaques. Approchée par un enseignant, elle se rend dans un pensionnat pour garçons, où les jeunes résidents sont terrifiés par les apparitions fantomatiques d’un élève disparu. La sagacité de Florence lui permettra-t-elle de tirer l’affaire au clair ?

Ce personnage de femme émancipée, libre-penseur (désolé pour le masculin !), qui combat la superstition et l’obscurantisme, est la principale touche d’innovation de ce film de fantômes soigné mais de facture archi-classique, où l’on entend craquer les boiseries de la vieille Angleterre. Nick Murphy n’entend pas vraiment faire peur. La Maison des ombres accroche surtout le spectateur en suivant le parcours de son héroïne, qui ne réfute pas en bloc toute hypothèse surnaturelle. Le mystère que Florence doit résoudre va servir avant tout à éprouver son esprit à la fois agnostique et scientifique. L’enjeu est assez motivant — et la comédienne Rebecca Hall assez rayonnante — pour qu’on suive l’histoire, très bien écrite, d’un œil intéressé. Et le coup de théâtre final laisse une dernière impression franchement positive. La Maison des ombres sortira en France en dvd, le 6 mars 2012.

BEAST de Christoffer Boe (Danemark) — Compétition

(Prix spécial du Jury)

Un couple de quadras aisés de Copenhague. Madame a envie d’aller voir ailleurs, mais Monsieur est un ogre… Les débordements sanglants des époux/épouses infidèles de The Theatre Bizarre trouvent ici un pendant nordique au traitement très différent : Christoffer Boe est aussi scandinave que le fut Bergman, on retrouve chez lui le même goût pour un cinéma littéraire, intellectuel, et son approche cérébrale du fantastique va de pair avec un sens chirurgical du cadre et du découpage. Des qualités froides qui s’accommodent étrangement bien avec la nature charnelle de l’intrigue.

Beast met en scène un triangle amoureux, mais le film est surtout le portrait d’un homme, Bruno, la « bête » du titre (le comédien Nicolas Bro, en photo ci-dessus, apporte au personnage son physique massif ad hoc). Fou amoureux de sa femme Maxine, Bruno voudrait la faire sienne au point de l’avaler tout entière. Chez la Bête, l’amour se mue en faim de l’autre, au sens littéral : par un concours de circonstances, Bruno goûte au sang de sa femme (Maxine se pique à l’index, Bruno lèche la perle de sang au bout du doigt) et ne s’en défait plus. La découverte de l’infidélité de Maxine, qui a une aventure avec un ami du couple, déchaîne sa colère en même temps qu’elle le rend malade, comme empoisonné. Tel un fauve blessé, Bruno se met à tourner autour des amants en ourdissant de sombres plans.

La mise en scène au cordeau de Christoffer Boe atteint son apothéose dans deux scènes mémorables. Dans la première, Bruno approche Valdemar, l’amant, l’invitant cordialement à prendre une bière dans le cadre feutré d’un café chic. Lorsqu’ils sont face à face, de part et d’autre de leurs mousses, le masque civilisé de Bruno s’efface pour dévoiler un faciès grimaçant, déversant sans aucune retenue un torrent de menaces et d’injures sur son « ami ». On comprend à cet instant que le personnage est résolument dangereux, son animalité annihilant tout garde-fou sentimental ou social. Dans la deuxième séquence, Bruno choisit, face à un mur couvert d’ustensiles de cuisine, le grand couperet qui lui permettra… d’équarrir prestement sa femme. Filmée en plan fixe de trois quarts dos, la scène présente Bruno conversant calmement, poliment avec un vendeur, à qui il demande de le guider dans le choix d’une lame pour dépecer « un gros animal ». La détermination glacée de Bruno trouve un écho visuel dans l’aspect du couteau élu, un splendide article à longue lame, dure, effilée et froide, que le bonhomme s’amuse à manipuler, zébrant l’air avec une aisance toute fétichiste.

Beast quitte le festival auréolé d’un Prix spécial du Jury mérité, partagé avec La Maison des ombres, au grand dam, peut-être, des partisans d’une épouvante moins théorique, plus frontale ou ludique, désarçonnés par les nombreuses scènes où les personnages lettrés ont le loisir de disserter longuement sur leurs sentiments, leurs désirs, doutes et aspirations. Il s’agit là, c’est vrai, d’une approche à laquelle nous ne sommes guère habitués en dehors des circuits d’Art et Essai, mais il est aussi du rôle d’un festival de 7ème Art fantastique de proposer ce type de cinéma. Avec de la chance, la superbe affiche du film ornera un de ces jours la devanture d’un petit cinoche pas loin de chez vous. Aux plus curieux de se laisser tenter.

THE MOTH DIARIES de Mary Harron (Canada/Irlande) — Compétition

Rebecca, élève en classe de première, est de retour au pensionnat après un événement dramatique, le suicide de son père. Elle espère surmonter l’épreuve grâce à l’appui de Lucy, sa meilleure amie, mais leurs retrouvailles à l’école sont gâchées par une nouvelle élève, l’étrange Ernessa. Cette dernière s’emploie à se rendre indispensable auprès de Lucy, et bientôt les deux filles ne se quittent plus. Les semaines passant, Rebecca s’aperçoit que la santé de son amie est en train de décliner.

La réalisatrice Mary Harron a enfilé de gros sabots pour nous raconter cette histoire de jouvencelles en blazers et jupettes. Lorsqu’elle fait son apparition, Ernessa (Lilly Cole, au visage résolument insolite) affiche un teint pâle, ses lèvres sont rouge sang et elle est vêtue de noir. On verra ensuite l’héroïne Rebecca suivre un cours de littérature ayant pour thème le roman gothique. L’ouvrage étudié ? Carmilla, bien sûr, de Joseph Sheridan Le Fanu (1871), titre-fondateur du genre où une goule aux penchants saphiques jette son dévolu sur l’innocente Laura, fille d’un gentilhomme anglais. Dans The Moth Diaries, l’objet du béguin vampirique ne se prénomme pas Laura mais Lucy, comme dans Dracula de Stoker…

Passé le quart d’heure de projection, même le plus ivre ou le plus éreinté des festivaliers, avec ces références-parpaings qui lui sont jetées au visage, a compris de quoi il retourne. Ce qui n’est pas le cas de Rebecca, dont les déductions finales livrées en voix off (en substance : « Mon Dieu, Ernessa est un vampire qui en a après moi et mes amies ! ») font s’esclaffer tous ceux qui ont gardé les paupières ouvertes. De quoi s’échauffer les zygomatiques avant la séance hors compète de l’excellent Tucker & Dale Fightent le mal, prévue le même jour à Gérardmer. Lorsqu’arrive le générique de fin, on serre quand même le poing avec amertume : ramenée à une durée de 50 minutes, l’histoire, adaptée d’un roman paru en 2002, aurait pu faire un bon épisode de la série Masters of Horror, avec une bonne louche de gore et d’érotisme en plus.

HELL de Tim Fehlbaum (Allemagne) — Compétition

Face au public, le réalisateur suisse Tim Fehlbaum (un jeune type souriant quoiqu’un rien nerveux de s’exprimer devant une salle comble) livre une précision importante : le titre de son film n’est pas en anglais mais en allemand. Il signifie « lumière brillante, aveuglante », et non pas « enfer » comme beaucoup l’ont cru (moi le premier) en entrant dans la salle. Cela dit, le monde dépeint par Hell est une vraie vision dantesque : suite à des éruptions solaires sans précédent, la température mondiale a grimpé de 10°C. Les animaux ont disparu, la végétation a brûlé, et il est impossible de circuler en plein jour sans lunettes de protection. Un petit groupe de quatre survivants chemine à bord d’une vieille bagnole à la recherche d’un territoire préservé où l’on peut encore trouver de l’eau et respirer quelques goulées d’air frais.

Le thriller post-apocalyptique aura été l’un des deux grands thèmes, avec les récits de hantise, de la sélection de Gérardmer 2012. Contrairement à The Divide, l’action de Hell se déroule en plein air. Le décor principal est une forêt dénichée en Corse et carbonisée par un incendie durant l’été 2009. « Il est impossible de trouver un endroit équivalent en Allemagne, explique Tim Fehlbaum, le sourire en coin, car les pompiers outre-Rhin sont très réactifs et ont vite fait de maîtriser les feux de forêt. En Corse, les choses se déroulent différemment, il y a plus de laisser-aller ! » Nos visiteurs corses apprécieront, les pompiers aussi. Au cœur de la forêt dévastée, les héros tombent dans une embuscade, une des deux filles est enlevée. Par qui ? Pourquoi ? L’action, qui s’est traînée un peu pendant la première demi-heure, prend soudain un tempo plus soutenu. Le dernier acte éprouvant n’est pas sans rappeler Frontière(s) de Xavier Gens, que j’ai déjà mentionné plus haut.

Même si le scénario de Hell n’a rien de révolutionnaire (hormis son point de départ solaire), Tim Fehlbaum parvient à créer une atmosphère dense, prenante. La photo saturée des séquences diurnes traduit efficacement à l’image le calvaire des hautes lumières et de la canicule. La barbarie des personnages, dans la dernière bobine, apporte au film de vraies tonalités d’épouvante. Bref, Hell ne relève pas du coup de génie, mais c’est un coup d’essai réussi de la part du jeune réalisateur d’origine bâloise, dont il s’agit du premier long métrage. À plus tard, Tim.

TUCKER & DALE FIGHTENT LE MAL (TUCKER AND DALE v. EVIL) d’Eli Craig (Canada/États-Unis) — Hors compétition

Tucker & Dale fightent le mal est sorti en France le 1er février, dans la foulée de Gérardmer. Qu’une œuvre soit exploitée en salles est forcément une bonne chose, mais Tucker & Dale… est l’exemple-type du film à découvrir en festival, histoire de partager des moments de franche hilarité dans une salle pleine, en compagnie de centaines de spectateurs. Le plaisir n’en est que plus grand, les effets comiques sont décuplés. De quoi, ensuite, se remémorer les meilleurs gags entre festivaliers dans les files d’attente des films suivants.

Tucker et Dale sont des gars de la campagne soudés depuis l’enfance par une amitié indéfectible. Malgré leur allure un peu rustique, tous deux sont doux comme des agneaux, et ils sont surtout loin d’être bêtes. En route vers leur nouveau lieu de vacances (une vieille cabane à retaper au fond des bois), ils croisent le chemin d’étudiants venus camper. Aux yeux de ces citadins, a priori cultivés mais bourrés de préjugés, Tucker et Dale font figure de bouseux limite dangereux qu’il vaut mieux tenir à l’écart. Les deux potes ont pourtant le cœur sur la main : plus tard, alors qu’ils sont en pleine partie de pêche, ils sauvent une fille de la bande de la noyade et la recueillent, inconsciente, dans leur bicoque. Tragique erreur : les autres se mettent dans le crâne que les rednecks psychopathes ont kidnappé leur amie…

Le réalisateur et scénariste Eli Craig s’amuse à prendre le contre-pied du schéma traditionnel du slasher campagnard, dans lequel des jeunes s’aventurent en forêt et s’exposent à toutes sortes de périls. Ici, le danger vient des post-ados eux-mêmes qui, suite à une méprise, s’en prennent à deux gentils péquenauds. La situation dégénère à vitesse grand V, les catastrophes s’enchaînent, mêlant humour et horreur (eh oui, les enfants, c’est gore !). Le film est lesté de quelques poids inutiles (telle une intrigue secondaire superflue impliquant l’un des étudiants), mais les gags en rafale sont irrésistibles et les comédiens principaux, Alan Tudyk et Tyler Labine, excellent dans les rôles des deux hillbillies. In fine, Tucker & Dale délivre une pensée sur les pièges des apparences. Le message est élémentaire, soit, mais pas malvenu pour autant. On quitte son fauteuil le cœur joyeux avec l’impression de s’être fait deux bons copains.

PASTORELA d’Emilio Portes (Mexique) — Compétition

On sait à quel point la religion catholique imprègne la société mexicaine. Dans Pastorela, la question est traitée sous l’angle des pastourelles. Un carton en début de métrage nous apprend tout de ces « pièces de la Nativité » créées à l’origine par les conquistadors pour évangéliser les populations amérindiennes. La tradition a perduré, d’où le drame personnel vécu par le héros de l’histoire, surnommé Chucho, évincé de la pièce annuelle de sa paroisse par le nouveau curé alors qu’il tenait depuis des lustres le rôle du diable.

Le vrai prénom de Chucho n’est autre que Jesus, et en dehors des heures de messe, il est inspecteur de police. Une double raison de le situer du côté du Bien. Pourtant on pige assez vite que ce n’est pas la ferveur religieuse qui pousse le quinqua à jouer la comédie. Chucho aime se travestir en Belzébuth, point barre, et la kermesse est son exutoire. La tentation du Mal apparaît à l’image par une lueur démoniaque s’allumant littéralement dans ses yeux, surtout quand il a en point de mire son ennemi juré, le padre Mundo, qui l’a déchu de son rôle de Satan tel Dieu le père chassant Lucifer du royaume des cieux.

L’ambivalence du personnage principal (joué par Joaquín Cosio, gargantuesque) constitue le seul atout véritable de Pastorela, qui pêche sinon par un humour balourd, voire beauf, bêtement iconoclaste (exemple : un curé fait une attaque en prenant une bonne sœur en levrette). L’histoire s’égare aussi dans des séquences hors de propos (comme une course poursuite en voiture) ou dans des tentatives d’humour absurde qui tombent à plat. Farce fantastique et religion catho avaient été la formule gagnante du Jour de la bête d’Alex de la Iglesia, Grand Prix de ce même festival en 1996. Une équation pas simple à reproduire pour Emilio Portes. Pastorela a quitté les écrans de Gérardmer sans glaner aucune récompense.

PERFECT SENSE de David McKenzie (Royaume-Uni/Suède/Danemark/Irlande) — Hors compétition

Perfect Sense a fait l’objet de seulement deux séances à Gérardmer, dont une en deuxième partie de soirée. Autant dire que le film a été projeté en catimini. Un traitement indigne : l’œuvre de l’Écossais David McKenzie est une parabole fascinante sur la capacité d’adaptation de l’être humain face aux pires épreuves. C’est en même temps une très belle histoire d’amour. Perfect Sense avait largement sa place au sein de la compétition.

Un trouble neurologique mystérieux touche la population mondiale. Tout commence par un état dépressif, bref mais intense, provoqué par une atteinte du système limbique. Les personnes fondent en larmes, submergées par le chagrin. Puis elles perdent le sens de l’odorat. Plus tard, une soudaine crise de panique précèdera la perte du goût. Progressivement, l’étrange infection prive les êtres humains de toutes leurs facultés de perception…

Nous suivons l’évolution de l’épidémie à travers l’histoire d’un couple de Glasgow formé par Michael (Ewan McGregor), chef cuisinier, et Susan (Eva Green), qui est médecin. Cruauté du sort, c’est le virus lui-même qui les réunit : lorsque Susan, contaminée, éclate en sanglots, elle trouve refuge dans les bras de Michael. L’éclosion et l’épanouissement de leurs sentiments vont aller de pair avec la fin de leurs sensations. Au fil du récit, la maladie avance, leur passion résiste, de même que l’ordre social : malgré le bouleversement de leur existence, hommes et femmes continuent à se rendre à leur travail, à sortir en couple ou entre amis, nourrissant l’espoir que la vie reviendra un jour à la normale.

Cette lutte que livre l’humanité pour maintenir le cap est l’un des aspects les plus poignants du film, illustré par des séquences collectives brèves et chargées d’émotions, où chacun, ou presque, laisse de côté toute pensée égoïste pour éviter l’abattement et le chaos. Le parti pris est d’un optimisme sidérant, il est aussi, paradoxalement, la source d’une angoisse qui noue l’estomac : pour le spectateur, l’apocalypse est annoncée, et on redoute l’instant où sera atteint le seuil de rupture.

David McKenzie réussit à trouver un équilibre parfait entre la chronique intimiste de la vie du couple et la peinture, plus vaste, de la catastrophe à l’échelle mondiale. Le dénouement sans concession nous laisse sonnés, le cœur retourné par l’empathie que le cinéaste et ses comédiens, sensationnels, sont parvenus à susciter pour les personnages. D’une profonde humanité et superbement mis en scène, Perfect Sense est l’un des films les plus bouleversants que j’aie jamais vus. La sortie dans les salles françaises est prévue pour le 28 mars 2012.

THE CAT de Byeon Seung-wook (Corée du Sud) — Compétition

Le titre original coréen en fait des caisses et se traduit par quelque chose comme « Le Chat : les yeux qui voient la mort dans les ténèbres ». So-yeun (à gauche sur l’affiche) travaille dans un salon de toilettage de Séoul. Un jour, la propriétaire d’un persan, cliente du magasin, décède dans des circonstances étranges. So-yeun récupère le chat… The Cat exploite la tradition mythologique de l’animal psychopompe, passerelle entre le monde des morts et celui des vivants. Ici, les allées et venues du félin-vedette s’accompagnent d’apparitions, annonciatrices de mort, d’une gamine en robe blanche. So-yeun va enquêter sur le parcours tortueux du matou, elle reconstituera du même coup l’histoire tragique de la fillette, devenue spectre.

La Corée du Sud avait triomphé l’an dernier au palmarès de Gérardmer en raflant presque toutes les récompenses. Cela n’a pas été possible cette année avec ce Chat aux frissons tièdes, passablement ennuyeux, qui compile les idées de mise en scène des films de fantômes asiatiques vus depuis quinze ans. Dans son final, Le Chat piétine même ouvertement les plates-bandes de Dark Water, le chef-d’œuvre de Nakata. Le réalisateur a tout de même relevé un défi : mettre en boîte quelques scènes avec des chats. On devine qu’il a fallu déployer des ruses de Sioux pour convaincre les bestioles de respecter le scénario. Une des dernières séquences, avec une vingtaine de greffiers, a dû être un cauchemar à tourner. Pour le reste, eh bien, on a l’embarras du choix parmi une flopée d’expressions toutes faites : pas de quoi fouetter un chat, c’est du pipi de chat, etc.

THE DAY de Douglas Aarnokioski (États-Unis) — Hors compétition

Une lecture très distraite des crédits pourrait faire passer The Day pour la nouvelle réalisation du cinéaste de Black Swan et Requiem For a Dream. Mais non, Darren Aronofski n’a rien à voir dans cette affaire. Douglas Aarnokioski n’est autre que le réalisateur du dérisoire Highlander: Endgame, dans lequel ne jouaient ni Jennifer Connely, ni Nathalie Portman. Une sacrée différence de pedigree, mais aussi une bonne surprise : The Day est le troisième thriller post-apo. de la sélection, et c’est une œuvre tout à fait recommandable. La caméra d’Aarnokioski suit une bande de cinq survivants sur une route de cambrousse américaine. On ne sait pas exactement quelle catastrophe s’est produite, peut-être une guerre civile ou un désastre écologique. En tout cas le monde tel qu’on le connaît n’existe plus. Le film nous donne à voir 24 heures de la vie du groupe.

Personne à Gérardmer n’a manqué de constater à quel point The Day ressemblait à The Road, dans le fond comme dans la forme : même ambiance de fin du monde, même photo monochromatique, sans oublier les penchants cannibales de certains survivants. Heureusement, The Day parvient à s’affranchir de cette référence encombrante pour tracer son propre sillon, notamment grâce à ses personnages. Le film prend le temps de présenter chacun des héros, de leur donner une vraie épaisseur. Deux personnages sortent du lot. Rick, le leader, est interprété par Dominic Monaghan, que tout le monde connaît pour ses rôles dans Lost et Le Seigneur des anneaux. C’est le plus idéaliste des cinq, il pense que reconstruire un monde viable reste possible. Sa foi est tout entière contenue dans un bocal renfermant des semences de céréales (notez le symbole !). Mary (Ashley Bell, Le Dernier Exorcisme), est plus dure à cerner : avare du moindre mot, elle est à la fois dans et hors du groupe, et ne manque jamais une occasion de s’isoler. Le road-movie pédestre se transforme en film de siège lorsque les amis pénètrent dans une baraque abandonnée, avec des anthropophages circulant alentour… Tension et violence vont aller crescendo. Production modeste mais efficace, The Day fait passer une heure trente sans qu’on songe à regarder sa montre. Dans la dernière minute, Douglas A. réalise même un petit exploit de mise en scène en suscitant rires de surprise et applaudissements grâce à un plan qui, sur le papier, ne s’y prête absolument pas. Je n’en dirai pas plus.

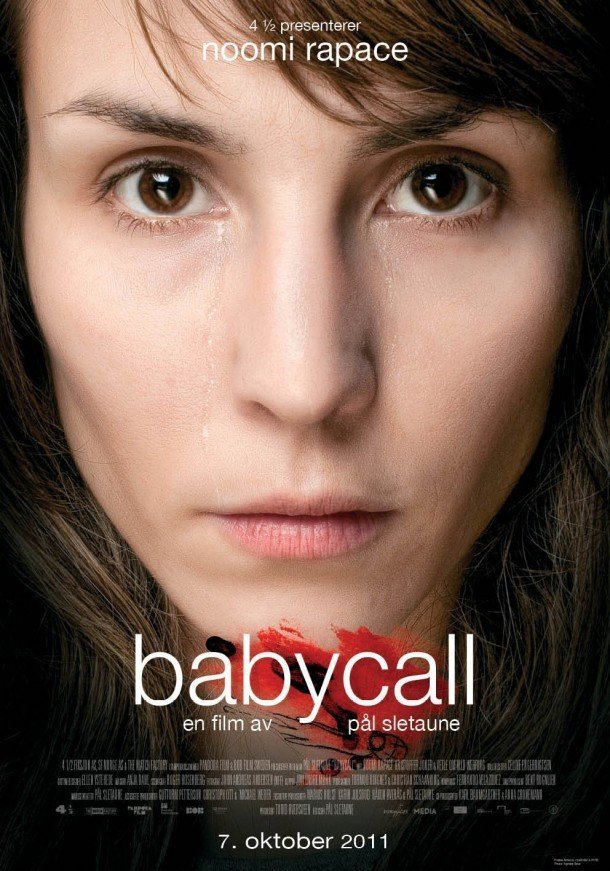

BABYCALL de Pål Sletaune (Norvège) — Compétition

(Grand Prix & Prix de la Critique)

Le meilleur pour la fin ? C’est ce que le Jury a pensé de Babycall, le dernier film projeté dans le cadre de la compétition. Anna (Noomi Rapace) emménage avec Anders, son fils de 8 ans, dans un immeuble HLM miteux de la banlieue d’Oslo. Une adresse conservée secrète sur décision de justice car Anna cherche à échapper à son mari violent. La jeune femme n’est pas tranquille pour autant, tenaillée par l’angoisse de ne pouvoir faire face et se voir retirer la garde du gamin par les services sociaux.

Babycall est porté avec talent par Noomi Rapace, de presque toutes les scènes. Pål Sletaune et sa comédienne brossent le portrait d’une jeune mère aimante, irréprochable, et qui pourtant perd pied. Aux frontières de la paranoïa, Anna fait l’acquisition d’un babyphone pour s’assurer que son fils dort paisiblement, et que personne ne s’introduit dans sa chambre. Et l’appareil capte un signal provenant d’un autre appartement. Anna y entend des cris de violence domestique et des pleurs d’enfant. Elle entreprend de localiser le logement dans l’immeuble, une enquête qui vire à l’obsession.

Le fantastique de Babycall ne relève pas du surnaturel mais de la distorsion de la réalité perçue par un esprit perturbé. Quelque chose cloche chez Anna, Pål Sletaune livre suffisamment d’indices pour qu’on s’en aperçoive très vite. Le récit étant raconté à la première personne, le spectateur ne peut se fier à ce qu’il voit, et il faudra attendre les dernières minutes et un changement de point de vue/de perspective pour saisir pleinement ce qui est en train de jouer.

Que le jury ait été ému par le destin d’Anna est une chose légitime. Cela dit, le Grand Prix est une récompense qui paraît usurpée. À vouloir jouer sur l’ambiguïté et plusieurs niveaux de narration, Sletaune tombe dans le piège de l’incohérence. Il m’est difficile d’en dire plus sans éventer la chute (Babycall sera dans les salles françaises le 2 mai 2012), mais disons que l’histoire, une fois conclue, laisse une sensation gênante d’inachevé, de mal ficelé. De déjà vu, également : les personnages, le cadre, le ton général du film font constater à quel point Dark Water d’Hideo Nakata, que j’ai déjà mentionné plus haut, fait aujourd’hui figure d’œuvre matricielle de tout un pan de la production fantastique actuelle.

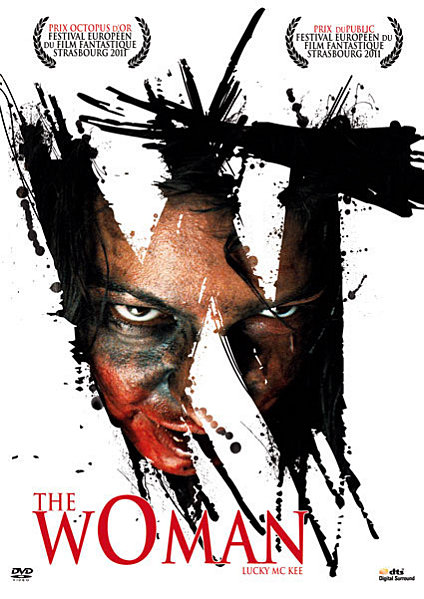

THE WOMAN de Lucky McKee (USA) — Hors compétition

Juriste pour qui les affaires marchent bien, Chris Cleek fait vivre son petit monde au rythme des barbecues et de ses parties de chasse en quad. À son fils pré-ado, il enseigne la nécessité de marquer le plus de points au basket. À ses femmes — son épouse Belle, leurs filles Peggy et Darling —, il fait comprendre les vertus de la discipline et de l’obéissance. Au cours d’une matinée de chasse en forêt, le bonhomme tombe sur une femme sauvage couverte de crasse et s’abritant dans une grotte. Il l’assomme d’un coup de crosse, la ramène pour l’enchaîner dans sa grange. Chris vient de se trouver un grand projet, et toute la famille a intérêt à le suivre : transformer la femme-animal en personne « civilisée »…

Malgré toute la sympathie qu’on peut avoir pour Lucky McKee, il est difficile ne pas éprouver une pointe de déception à la découverte de ce quatrième long métrage (après May, The Woods et le méconnu Red). Non pas que le film soit raté ou ennuyant (pour un public endurci, habitué à voir des horreurs s’étaler sur l’écran, il est même très divertissant), mais le scénario à thèse cosigné par McKee et l’écrivain Jack Ketchum (d’après leur roman éponyme) a le tort d’enfoncer un peu trop de portes ouvertes. Le personnage masculin central, Chris (Sean Bridgers), est à ce point chargé négativement qu’on en a vite fait le tour, et le discours des auteurs est limpide : les monstres, les véritables sauvages, ne courent pas à demi-nus dans les bois en se nourrissant de viande crue. La société a bien plus à craindre des types comme Chris, des « mâles dominants » auto-satisfaits et misogynes qui étouffent leur famille. La démonstration est parfois très lourde, à l’image de la scène (visible dans la bande annonce en bas de page) où le salaud passe les fers à « la femme ». La croyant inconsciente, il l’inspecte de trop près et se fait croquer une phalange. « Ce ne sont pas des manières civilisées », lance-t-il, en serrant son bout de doigt sanguinolent, à la nana qu’il vient d’enchaîner les bras en croix…

Cependant il est une qualité qu’on ne peut enlever à McKee, celle d’être un des cinéastes actuels les plus féministes qui soient. Son propos devient plus intéressant dès que les mecs s’éloignent du premier plan pour céder la place aux dames. Le film aborde avec beaucoup de douceur la souffrance de Peggy (Lauren Ashley Carter), l’ado de la famille. Suffocant dans son milieu familial, elle a commis l’erreur de se réfugier dans les bras d’un gars de son lycée qui l’a mise enceinte au premier rendez-vous. Une grossesse inavouable. Peg s’enfonce jour après jour dans la dépression, sans que personne, à la maison, ne s’en aperçoive. Pas même sa mère, Belle, femme au foyer trop occupée à composer avec sa propre douleur d’épouse brimée. Dans le rôle, on retrouve Angela Bettis, l’interprète-fétiche de McKee (il l’a dirigée dans May et Sick Girl, un épisode des Masters of Horror). La comédienne fait passer dans son regard immense le calvaire de son personnage. Belle est enchaînée dans sa propre maison, au même titre que la femme sauvage capturée par son mari. Elle n’a pas voix au chapitre, et l’état de soumission auquel son mari l’a réduite la conduit à se rendre complice des pires atrocités. Son degré de responsabilité n’est pas évident à évaluer, c’est un défi moral lancé par le film à son public. Le final, par ailleurs extrêmement violent, permet à McKee et Ketchum de trancher (sans jeu de mot !). Aux spectateurs de juger si le verdict des auteurs est justifié.

Et il y a bien sûr « la Femme ». Pour accepter ce personnage-clé, il faut aussi admettre l’idée que tomber à notre époque, aux États-Unis, sur un enfant sauvage soit de l’ordre du possible (l’ouverture raconte en quelques plans l’origine de la jeune femme, trouvée dans les bois par une louve alors qu’elle était bébé). Mais le personnage a surtout une valeur de symbole : belle, indépendante, n’ayant nul besoin d’un mâle à ses côtés, la Femme est une aberration aux yeux d’un vil macho tel que Chris. Pour lui, la « civiliser », terme abject de mauvaise foi, revient à la dompter, tout simplement. Peut-on domestiquer une louve ? De notre côté de l’écran, la réponse ne fait aucun doute. Reste à voir comment la situation va échapper à l’homme et se retourner contre lui… Interprété tout en grognements par l’Écossaise Pollyanna McIntosh (vue dans Offspring, autre adaptation d’un roman de Ketchum), le personnage de la Femme acquiert également une profondeur inattendue en jouant in fine sur un autre niveau de symbolique. La louve est dangereuse, mais elle est aussi nourricière et, contrairement au patriarche du film, elle prend soin de ses petits. Au prologue répond ainsi un épilogue surprenant qui réinvente le concept de famille recomposée. Une conclusion drôle, provocante… et sanglante. Tout ce qu’on aime.